马健涛因作品陷入抄袭争议后,通过演唱会下跪致意并捐出演出收入试图挽回声誉,但舆论对其动机存疑,最终能否洗白仍取决于未来是否产出真正原创作品。

舞台灯光骤然暗下,河南艺术中心大剧院的观众席却空着一片刺眼的座位。

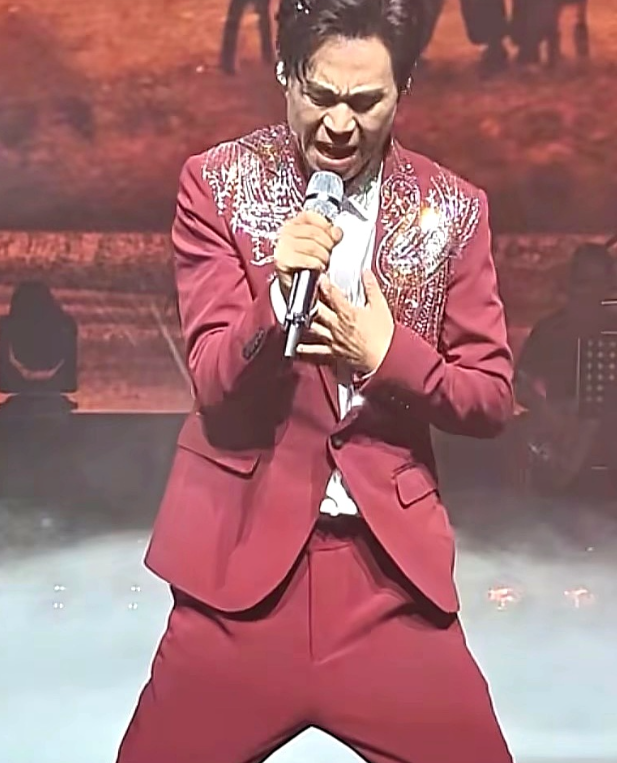

当马健涛唱到动情处突然单膝跪地时,台下传来的不是欢呼,而是一阵压抑的惊呼和窃窃私语。

“这是真情流露,还是危机公关?”这个疑问,随着第二天他宣布将本场演出收入全部捐给河南贫困地区的消息,彻底引爆了舆论场。

一、从网红歌手到“抄袭嫌疑人”:一场事先张扬的争议

马健涛的走红之路,堪称互联网时代的典型样本。

九百万粉丝、原创曲库、《忘情牛肉面》《你是我唯一的执着》等爆款歌曲,尤其是那首被编入大学德育教材、播放量破50亿的《搀扶》,让他成为中老年群体和短视频平台的现象级歌手。

但质疑声来得同样迅猛。

《搀扶》被网友扒出与《小李飞刀》主题曲旋律高度相似,民间扒谱显示“重合度达41%”。随后他的多首作品都被卷入“抄袭疑云”中,尽管他在3月18日公开承认“借鉴灵感”,但舆论并未就此平息。

行业对比让争议更加尖锐:

正规翻唱如《父亲》(原曲福山雅治《Milk Tea》)明确标注版权信息,而马健涛的“借鉴”则游走在灰色地带。网友尖锐指出:“这不是致敬,是把听众当耳背。”

二、演唱会现场:声卡后的真实与舞台上的“一跪”

890座的剧场,三个月都未售罄的票房,让这场演出从一开始就笼罩在尴尬之中。

当直播间的声卡滤镜被拆除,现场观众听到的是略显挣扎的高音和不够稳定的声线。有人调侃:“像是KTV里把调音键一格格推上去的效果。”

而那一跪,更是将现场推向舆论漩涡中心。

支持者认为这是对粉丝的深情致谢;批评者则直言:“先站稳音准,再考虑跪姿。”小剧场的近距离放大了每个动作的意图,让这场演出变成了道德与艺术的双重审判。

三、捐款公告:善意与质疑的拉锯战

第二天,马健涛宣布将本场演出收入全部捐赠给河南贫困地区。

评论区瞬间分裂:

河南本地网友务实表示“钱到位就行”,但更多人追问:“捐的是票房总额,还是扣除成本后的净收入?”

演出行业的分配链条复杂:票房需经过平台抽成、场馆分成、制作费用、税费等多重环节,艺人实际到手的“演出费”往往不足票房一半。马健涛的“全部捐赠”若指向个人收入,尚属合理;若承诺捐赠全部票房,则可能涉及未清晰告知的财务操作。

但无论如何,真金白银流向需要帮助的地区,这一点无人能否认。

四、“洗白学”的困局:公益能否赎回声誉?

娱乐圈向来将公益视为口碑救赎的捷径,但公众早已审美疲劳。

当捐款成为危机公关的标准化操作,其真诚度必然受到质疑。尤其对马健涛而言,抄袭争议需要的是音乐层面的澄清,而非道德层面的转移。

舆论场的残酷在于:

受助者只关心款项是否到位,而大众却执着于动机是否纯粹。这两种视角本无对错,却共同构成了艺人无法摆脱的监督环境。

五、破局之路:唯有作品能说话

马健涛的案例揭示了网络造星时代的脆弱性:

线上数据可以堆砌神话,线下实力却无处遁形。声卡修音能美化音准,却修不了创作原创性;粉丝流量能填充点击率,却填不满实体剧场。

若要真正破局,他需要做到三件事:

- 版权透明化:明确标注借鉴来源,购买必要授权,停止“灵感借鉴”的语义游戏;

- 现场实力提升:摆脱声卡依赖,用真实力经受现场检验;

- 情绪表达节制:真诚无需通过跪地等夸张动作证明,持久稳定的输出才是根本。

结语:江湖终将用作品说话

音乐江湖的规则从来残酷却公平:

能留下的从来不是最会道歉的艺人,而是最能打动人心的作品。

捐款或许能暂时止血,但唯有下一首旋律干净、版权清晰、传唱度高的作品,才能真正让舆论翻篇。

马健涛的下一张牌会是什么?

是继续游走在争议边缘,还是用作品赢得尊重?

观众正在用耳朵投票,而时间,将给出最终的答案。