在人类医学发展史上,器官移植一直是挽救终末期疾病患者生命的重要手段,然而供体器官的严重短缺却成为制约这一技术发展的瓶颈。据估计,仅在美国就有12万人在等待器官移植,每十分钟就有一人加入等待名单,而每天平均有20人因等不到合适器官而死亡。在这一背景下,2025年8月25日,中国研究团队在英国学术期刊《自然-医学》发表的论文宣告了一项里程碑式的突破——世界首例将基因编辑猪肺成功移植到脑死亡人体内的案例。这一成果不仅标志着异种移植技术迈入新阶段,更为解决全球器官短缺问题提供了革命性的解决方案。本文将全面解析这一突破性研究的科学细节、技术难点、伦理考量及未来前景。

突破性实验的核心发现与技术细节

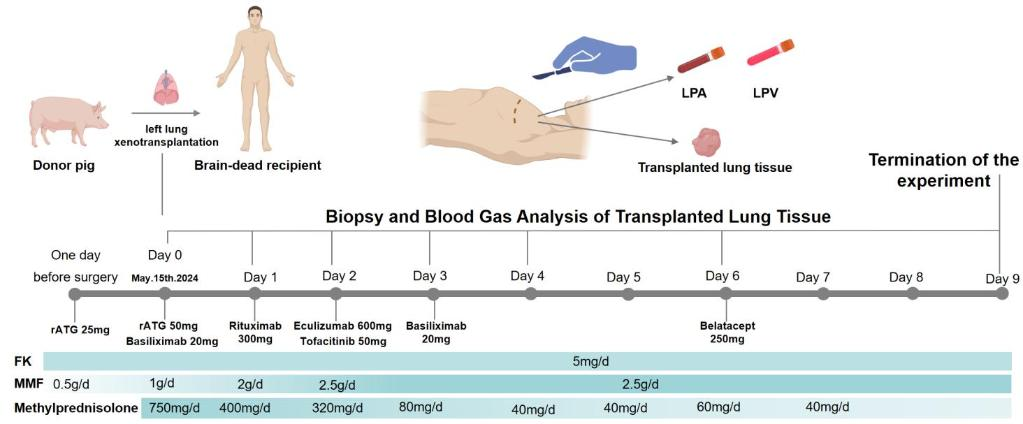

广州医科大学附属第一医院何建行教授率领的研究团队完成的这项开创性研究,将一只经过六基因编辑改造的巴马香猪左肺移植到一名39岁脑死亡男性受者体内,模拟了临床常见的单肺移植手术。值得注意的是,供体猪来自中科奥格生物科技有限公司在内江培育的基因编辑猪种群,这标志着中国在异种移植供体动物培育方面已走在世界前列。

基因编辑策略是本次成功的关键所在。研究团队对供体猪进行了精准的基因组改造:一方面删除了猪基因组中的三大”危险分子”基因(包括引起超急性排斥反应的α-Gal抗原基因等),另一方面插入了三重”保护盾”基因——人类补体调节蛋白基因hCD46、hCD55和人类凝血调节蛋白基因hTBM。这些人类基因通过CRISPR介导的同源定向修复技术被精准插入猪基因组中的安全港位点,从而显著降低了移植后的免疫风险。这种”三删三加”的基因编辑策略为异种肺移植提供了重要的技术范式。

术后监测数据显示,移植猪肺在脑死亡受体内维持通气与气体交换功能长达9天(216小时),期间未发生超急性排异反应,同步病原学监测也未发现活跃感染迹象。呼吸功能、血液指标和影像学检查均证实了移植肺的活力和功能状态。这一成果首次证明了猪肺在人体环境中的短期功能可行性,为后续研究奠定了坚实基础。

研究团队采用了单肺移植的实验设计,保留了患者自身的另一侧肺以维持基本呼吸功能。这一设计既符合伦理要求,又能为研究异种肺移植的生理反应提供更纯净的科学数据。匹兹堡大学移植专家贾斯汀·陈对此评价道:”肺是’与外界环境接触的器官’,会通过呼吸吸入病原体,本身含有大量免疫细胞——这意味着移植到人体的猪肺甚至可能对受体发起免疫攻击。”中国团队的成功在一定程度上克服了这一复杂挑战。

异种肺移植的技术难点与创新突破

在异种移植领域,肺脏一直被视为技术难度最高的器官之一。西班牙国家移植组织主任比阿特丽斯·多明格斯-希尔指出:”与肾脏、心脏和肝脏相比,异种肺移植面临更大的挑战。因为肺的生理平衡微妙,它接受大量血流,并且持续暴露在外界空气中,所以特别容易受损。”这一评价准确概括了肺移植的特殊复杂性。

肺脏的免疫特殊性构成了首要技术障碍。肺部含有丰富的常驻巨噬细胞群,在免疫识别和排斥反应中发挥关键作用。当其他物种的血液首次流入猪肺时,猪肺的动脉和静脉常会发生收缩,产生”血管阻力”并加剧炎症反应。研究论文中也报告了观察到的并发症——严重的肺损伤、快速水肿形成和抗体介导的损伤,这些都在很大程度上反映了肺异种移植固有的生物学挑战。

针对这些挑战,中国团队的综合解决方案体现了多维度技术创新。在基因编辑层面,除了前述的基因改造外,研究团队还特别关注了肺部广泛的毛细血管网络带来的微血管血栓形成风险。未来可能引入额外的人类转基因,如内皮蛋白C受体(EPCR)和血管性血友病因子(vWF),以进一步改善凝血失调。在手术技术层面,团队应用了自主研发的”无管技术”,减少了机械通气对供体肺的损伤,这一创新对移植肺的功能保护起到了关键作用。

生理兼容性问题是另一大挑战。肺脏不仅负责气体交换,还具有代谢、过滤和免疫调节等多种功能。肺部的薄膜结构在手术中极易受损,而其对炎症的敏感度远高于其他器官。正如专家指出:”肾脏可能耐受的少量炎症,在肺部很可能引发肺水肿。”中国团队通过优化器官保存液、改进手术吻合技术和术后监护方案,成功克服了这些障碍,实现了移植肺在人体环境中的功能维持。

值得一提的是,这项研究还建立了严格的病原体监测体系。由于猪内源性逆转录病毒(PERV)等跨物种感染风险始终存在,研究团队实施了同步病原学监测,确保没有活跃感染迹象。这一安全保障为未来临床应用提供了重要参考。

研究的伦理考量与规范实践

任何涉及人体的医学研究都必须遵循严格的伦理准则,而异种移植研究更是因其特殊性而需要格外谨慎。中国团队在这项开创性研究中展现了对伦理规范的高度重视,为相关研究设立了标杆。

研究方案明确遵循国家有关法律法规和伦理准则,先后通过医院伦理委员会等机构的多层审查与监督。受试者为重型颅脑损伤患者,经多次独立评估确认已脑死亡,其家属出于支持医学进步的愿望,同意无偿参与研究。研究在第9天时应家属要求结束,充分体现了对家属意愿的尊重。这种规范的伦理实践为异种移植研究的健康发展提供了示范。

在知情同意方面,研究团队确保了家属对研究性质、潜在风险和预期收益的充分了解。脑死亡者作为研究受体的选择也体现了伦理考量——既能在接近人体的生理环境中测试移植器官功能,又不会对存活患者造成额外风险。这种谨慎的研究设计获得了国际医学伦理学界的高度认可。

异种移植还涉及复杂的动物伦理问题。供体猪的基因编辑和饲养过程是否符合动物福利标准,是研究伦理的重要组成部分。中科奥格生物科技有限公司作为供体猪的培育机构,建立了符合国际标准的实验动物管理和福利体系,确保基因编辑过程不会对动物造成不必要的痛苦。这种对动物伦理的关注反映了科学研究的人文关怀。

随着异种移植技术的发展,相关的社会伦理问题也日益凸显。如何确保未来异种移植器官的公平分配?如何平衡技术进步与公众接受度?如何制定合理的价格体系使更多患者受益?这些问题都需要科学家、伦理学家、政策制定者和公众共同探讨。中国团队的开创性研究为启动这些重要讨论提供了契机。

异种移植的全球进展与中国贡献

中国团队在猪肺异种移植领域的突破并非孤立事件,而是全球异种移植研究浪潮中的重要组成部分。近年来,以基因编辑技术为驱动,异种移植领域呈现加速发展态势,中国科学家在其中作出了系列开创性贡献。

在肾脏移植方面,中国已完成基因编辑猪肾脏的人体移植,患者已长期存活近6个月且状态良好。美国纽约大学朗格尼健康中心团队也为一名女性患者移植了猪肾,在体内存活4个月后失效;而中国一名匿名女性患者接受猪肾移植后已过5个半月,猪肾仍在正常工作。这些进展为异种移植的长期可行性提供了有力证据。

在心脏移植领域,2022年1月7日,全球首例”猪-人”心脏移植在美国马里兰大学医学中心完成。患者存活了约两个月,证明了基因编辑猪心脏在人体内短期功能的可能性。2025年3月26日,中国研究团队报告了世界首例基因编辑猪肝脏移植到脑死亡人体的成功案例,为多器官异种移植奠定了基础。

与其他器官相比,肺脏移植的技术难度更高,此前国际上鲜有尝试。中国团队此次成功实现了0到1的突破,将异种移植的疆域扩展至这一”最难攻克的高地”。伦敦大学学院移植免疫学教授皮尔森评价道:”此前的异种器官移植试验限于肾脏、心脏和肝脏。中国团队的成果标志着这一领域迈出了关键一步。”

中国在异种移植领域的快速进步得益于多学科协同创新。基因编辑技术的突破、实验动物模型的建立、外科技术的精进以及免疫抑制方案的优化,共同构成了技术跃升的基础。中科奥格生物科技有限公司在内江建立的基因编辑猪培育基地,为研究提供了高质量的供体来源。这种产学研紧密结合的创新模式,是中国能够在全球异种移植竞赛中占据领先地位的重要原因。

未来展望:挑战与机遇并存

尽管中国团队在猪肺异种移植领域取得了历史性突破,但从实验室研究到临床应用仍有漫长道路。研究者们清醒认识到,目前的成果只是万里长征的第一步,未来需要克服的挑战依然艰巨。

免疫排斥仍是首要障碍。虽然本次研究成功避免了超急性排斥反应,但急性排斥和慢性排斥问题仍需解决。研究论文指出,可能需要引入额外的人类转基因,如人类CD47,以减轻对异种细胞的吞噬清除,并降低先天免疫激活。针对免疫检查点通路或过表达抗炎分子(如HO-1)也可能有助于调节强烈的炎症反应。这些改进方向为下一代基因编辑策略提供了路线图。

延长移植物存活时间是下一阶段的关键目标。何建行教授表示,团队将”进一步优化基因编辑策略与抗排异治疗方案,延长移植器官存活及功能维持时间”。目前的9天存活期虽然证明了技术可行性,但距离临床需求仍有很大差距。参考猪肾移植已实现近6个月存活的经验,肺移植的长期存活目标也应在未来数年内实现。

技术标准化与规模化是临床应用的前提。美国生物科技公司United Therapeutics已开始设计基因猪农场,预计将来每年可生产1,000个移植用的肺。中国也需要建立类似的规模化供体猪培育体系,以满足未来潜在的巨大临床需求。同时,手术技术、器官保存、术后监护等环节都需要建立统一标准。

多器官协同研发将是重要趋势。肺脏并非孤立工作,而是与心脏、血管系统等密切关联。未来可能需要开发”心肺联合移植”技术方案,以解决复杂的生理兼容性问题。肝脏、肾脏等器官的异种移植经验也可为肺移植提供借鉴,形成器官间的技术协同效应。

伦理法规建设需同步推进。随着技术日益成熟,建立异种移植的专门法律法规和伦理指南变得迫切。这包括供体动物的福利标准、受体选择原则、长期随访机制等。只有建立完善的管理框架,才能确保技术发展的同时保障各方权益。

尽管挑战重重,异种肺移植的前景依然令人振奋。全球器官短缺的严峻现实为这一技术提供了巨大需求动力。随着基因编辑技术的不断进步和免疫抑制方案的持续优化,异种移植有望在未来10-20年内成为临床常规选择。中国团队的开创性研究为这一愿景的实现奠定了坚实基础,标志着人类在征服器官衰竭疾病的征程中迈出了关键一步。

结语:迈向医学新纪元的里程碑

中国团队完成的世界首例基因编辑猪肺人体移植,是医学史上的一座重要里程碑。这项研究不仅证明了异种肺移植的技术可行性,更为解决全球器官短缺危机提供了切实希望。在基因编辑、免疫调控、外科技术等多领域的协同创新下,异种移植正从科学幻想变为医学现实。

这项突破也彰显了中国在生命科学前沿领域的创新实力。从基因编辑猪的培育到复杂移植手术的实施,中国科学家和医生展现了卓越的专业能力和创新精神。内江的基因编辑猪基地、广州医科大学附属第一医院的肺移植团队,以及背后众多的科研支持系统,共同构成了中国生物医药创新的亮丽名片。

异种移植的发展必将重塑未来医疗格局。想象一下,当基因编辑器官能够按需生产,器官衰竭将不再意味着生命终结;当个性化设计的器官成为可能,移植医学将进入精准时代;当异种移植技术成熟普及,全球数百万患者将重获新生。中国团队的这一小步,可能是迈向这一美好未来的重要一大步。

正如《自然-医学》论文所展示的,科学探索永无止境。在欢呼这一突破的同时,我们也要保持理性认知——异种肺移植的临床应用尚需时日,科学难题仍需攻克,伦理问题有待探讨。但无论如何,这项研究已经为医学进步开辟了新航道,它的历史意义将随时间流逝而愈加清晰。在人类与疾病抗争的史诗中,2025年8月25日注定将成为值得铭记的日子。