当小米创始人雷军以”变态”一词盛赞奔驰AMG GT XX概念车时,中国新能源汽车行业为之一震。作为同样深耕三电技术、打造出SU7等”性能猛兽”的科技领袖,雷军的赞叹绝非客套,而是对突破性技术的高度认可。这款集成了F1赛车技术、刷新24小时耐力赛世界纪录的电动概念车,究竟蕴含了哪些令人震撼的创新?本文将从轴向磁通电机的革命性突破、源自赛车的能源管理系统、空气动力学与设计的完美融合,以及传统豪华品牌在电动时代的转型战略等维度,全面解析AMG GT XX如何重新定义电动性能的边界。

轴向磁通电机:动力系统的革命性突破

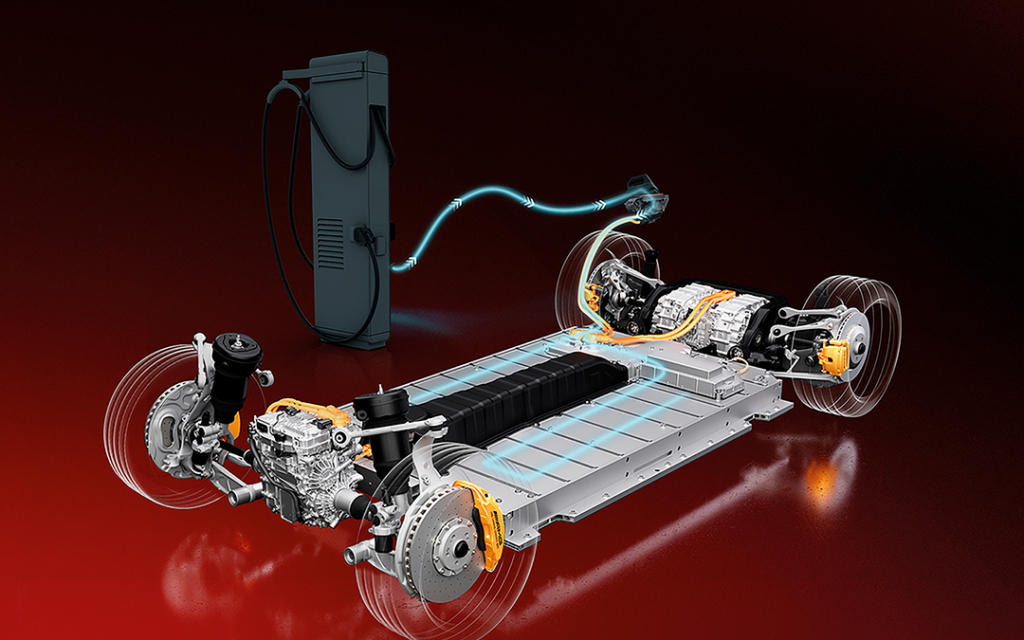

AMG GT XX概念车最核心的技术颠覆在于其轴向磁通电机系统,这也是让雷军为之惊叹的关键所在。与传统电动车型普遍采用的径向磁通电机相比,这种由梅赛德斯旗下英国公司YASA研发的创新电机,以仅三分之一的重量和体积,实现了三倍的功率密度。这种突破性的设计差异不仅体现在纸面数据上,更在实际性能表现中创造了电动动力学的新高度。

轴向磁通电机的优势源于其独特的磁场路径设计。在传统径向电机中,磁场沿转子半径方向分布,导致电机体积庞大;而轴向磁通电机使磁场平行于旋转轴分布,大幅缩小了电机体积却不牺牲功率输出。AMG GT XX搭载的三台轴向磁通电机(前1后2布局)总输出功率高达1000千瓦(1360马力),后轴两台电机的单体厚度仅约8厘米,仅相当于一部6.9英寸智能手机的宽度。这种紧凑设计不仅减轻了整车重量,更为车内空间布局提供了前所未有的灵活性。

电机的制造工艺同样体现了奔驰的工程创新。生产过程中需约100道工序,其中35道为全球首创,包括结合AI技术的新型激光连接工艺。这些由梅赛德斯自主研发的专利技术,已形成30多项专利保护,凸显了德国工程师在精密制造领域的领先地位。电机采用油冷散热,配合碳化硅逆变器的水冷系统,确保了即使在持续高负荷输出下也能保持稳定性能——这正是电动性能车最难突破的技术壁垒。

AMG自主研发的能量管理系统软件进一步释放了三台电机的协同潜力。该系统能动态调节各电机输出,配合AMG高性能四驱增强版(4MATIC+)技术,实现前后轴扭矩的智能分配,甚至可在四驱与后驱模式间无缝切换。这种精细化控制使车辆在不同路况下都能保持最佳性能状态,既保证了赛道疾驰的稳定性,又不失后驱跑车的灵动操控。

值得注意的是,轴向磁通电机的应用不仅限于提升性能参数,更代表了电动汽车动力系统的一种范式转变。正如梅赛德斯-AMG董事会主席迈克尔·谢弗所言:”电动时代的核心依然是动力单元,但需要重新定义性能标准。”当大多数电动车厂商仍在径向磁通电机的框架内进行渐进式优化时,AMG GT XX的轴向磁通技术已经开辟了一条兼顾高性能与紧凑化的全新路径,这或许正是让同样深耕电机技术的小米创始人雷军感到震撼的深层原因。

源自F1赛车的能源管理:耐力与快充的完美平衡

电动性能车的终极挑战从来不是瞬间爆发力,而是如何在高负荷条件下保持持续稳定的能量输出。AMG GT XX概念车在意大利纳多赛道创下的两项世界纪录——24小时行驶5479公里和7天13小时完成40075公里(相当于赤道周长)——充分证明了其在能源管理系统上的突破性成就。这些数字不仅比原纪录提升了1518公里,更以平均时速300公里/小时的恒定速度,重新定义了电动车的耐力标准。

支撑这一”变态级”表现的,是直接源自梅赛德斯-AMG F1赛车技术的高性能电池系统。该电池采用创新的NCMA(镍/钴/锰/铝)四元正极材料,并融入硅基负极,实现了高达300瓦时/千克的能量密度。与传统三元锂电池相比,这种化学配方不仅提高了能量密度,还显著增强了充放电效率和热稳定性。特别值得关注的是其圆柱形电芯设计,通过激光焊接的铝制外壳和增大的比表面积,大幅提升了散热效率,为高频次、大功率的充放电提供了基础保障。

电池的直接冷却系统代表了热管理技术的重大突破。传统电动车电池通常采用模组或包级冷却,在高负荷工况下容易出现电芯间温差,导致性能衰减。而AMG GT XX的创新之处在于,其”智能直接冷却系统通过高科技冷却剂为每个电芯提供独立的冷却”,确保所有电芯始终处于最佳工作温度窗口。这种精密到电芯级别的热控制,使得车辆在300公里/小时极速巡航、频繁急加速/减速的极端条件下,仍能保持稳定的功率输出。

800伏高压架构的采用进一步强化了车辆的超快充能力。在赛道测试中,AMG GT XX实现了平均850千瓦的充电功率,仅需5分钟即可补充400公里(WLTP工况)续航。这种”充电如加油”的体验,有效缓解了电动性能车的里程焦虑。更令人印象深刻的是,奔驰工程师找到了300公里/小时行驶速度与充电效率的”最优平衡点”,使车辆在耐力赛中能够以最合理的时间分配实现最大行驶里程。

电池与车身的集成设计(CTB技术)也是AMG GT XX的技术亮点之一。电池壳体作为车身结构件与白车身紧密结合,既提高了整车刚性,又实现了轻量化目标。这种结构创新不仅提升了操控性能,还增强了碰撞安全性,体现了奔驰将赛道技术民用化的系统思维。

AMG GT XX的能源管理系统成功解决了电动车在持续高性能输出方面的根本性难题。正如报道所述,梅赛德斯-AMG”革命性打破了电动车的性能衰减’魔咒’,让高性能纯电跑车带来的不再只是单圈冲刺的快,更是可以在赛场持久飞驰的快乐”。这种将瞬时爆发力与持久耐力完美结合的能力,正是F1赛车技术的精髓所在,也是传统电动性能车难以企及的高度。

空气动力学与未来美学的完美融合

在300公里/小时的极速状态下,车辆约83%的驱动能量被用于克服风阻,这使得空气动力学效率成为决定电动性能车续航与稳定性的关键因素。AMG GT XX概念车以仅为0.198的风阻系数,展示了梅赛德斯-AMG在空气动力学领域的深厚积淀,更通过多项创新技术实现了低风阻与高下压力这一传统矛盾的完美平衡。

可变空气动力学系统是AMG GT XX最引人注目的创新之一。其全球首创的”带可变叶片空气动力学轮毂”,通过实时调节叶片角度,在巡航时保持低风阻,在制动时则增强制动系统散热。这种自适应设计突破了传统固定式轮毂在功能上的单一性,使车辆能够根据不同行驶状态智能优化空气流动。同样创新的还有车辆底部轮廓设计,工程师利用文丘里效应在车体与地面间创造强大吸力,替代传统尾翼的下压力功能。这种设计既显著降低了尾部升力,又避免了因增加空气阻力而导致的能耗上升。

车尾的主动式气动刹车系统进一步体现了AMG对空气动力的精准掌控。该系统能在制动瞬间大幅增加空气阻力,有效缩短制动距离。这些遍布全车的空气动力学技术共同构成了一个智能响应系统,使AMG GT XX在高速行驶时既能保持贴地飞行的稳定性,又能最大限度地降低能源消耗,为创纪录的耐力表现提供了重要保障。

AMG GT XX的设计突破不仅限于功能性领域,更在美学表达上重新定义了电动性能车的未来形象。车身应用的MBUX流光漆面技术,能够在交流电作用下发光,”在暗光环境下展现流动的车身色彩,并可通过动态变化实现与客户的交互”。这种将表面处理技术与电子交互结合的创新,使车辆外观成为驾驶者与机器对话的界面。标志性的垂瀑式格栅设计与垂直布局的前大灯组,既传承了AMG的家族语言,又以更具冲击力的方式诠释了电动时代的性能美学。

内饰设计同样充满未来感与赛车基因。碳纤维桶形座椅采用3D打印座垫,包覆了行业首发的LABFIBER生物科技皮革——这种由GT3赛车回收轮胎和生物材料制成的创新材质,兼具轻量化、透气性和可持续性。仪表台设计灵感源自象征AMG灵魂的发动机缸体,外露的白车身结构配以象征高压电的橙色灯管点缀,将高性能跑车的机械魅力与电动时代的科技感完美融合。与AMG ONE一脉相承的赛车风格方向盘,配备可调节能量回收等级的拨片和AMG操控单元,进一步强化了驾驶者与车辆之间的纯粹连接。

AMG GT XX通过这种功能性与艺术性的完美结合,实现了”以性能为导向的空气动力学设计,让低风阻和高下压力二者兼得,更与以科技打造的、充满未来感的豪华跑车性能美学完美融合”。它不仅是一台速度机器,更是一件流动的科技艺术品,展现了梅赛德斯-AMG对电动时代性能美学的独到见解。

传统豪华品牌的电动化转型启示

雷军对AMG GT XX的”变态”评价,表面上看是对一项产品技术的赞叹,深层则反映了新旧造车势力在电动化赛道上的复杂竞合关系。当以三电技术为傲的新能源车企掌门人向传统豪华品牌致敬时,这既是对AMG技术突破的认可,也暗示了电动性能竞技场已经进入了一个全新阶段。通过分析AMG GT XX背后的开发理念与技术路径,我们可以梳理出传统豪华品牌在电动化转型中的三大战略选择。

赛车技术民用化是AMG GT XX最鲜明的战略定位。该车被誉为”F1技术民用化的集大成者”,其轴向磁通电机、能源管理系统和空气动力学设计都直接源于梅赛德斯在F1赛场上的技术积累。这种将顶级赛事经验降维应用于量产车开发的策略,不仅保证了技术的成熟度与可靠性,更构建了传统品牌难以被复制的技术壁垒。正如报道所述,”由梅赛德斯-AMG高性能动力系统有限公司(HPP)的F1专家参与研发”的电池系统,其优势不仅体现在参数上,更在于赛道验证下的极端工况适应性。这种深厚的赛事工程积淀,正是AMG相比新兴电动车品牌的核心差异化优势。

体系化工程思维是AMG GT XX技术突破的方法论基础。与许多电动车厂商聚焦于单一性能参数的提升不同,梅赛德斯-AMG通过整体优化的方式,同时攻克了电动性能车在动力输出、持续耐力、快充速度和热管理等多维度的技术挑战。这种体系化思维体现在AMG.EA纯电架构平台的设计中——该平台采用铝、钢和纤维复合材料混合结构,既保证了轻量化又实现了”卓越的刚性”;电池与车身的集成设计(CTB技术)则同时满足了结构强度、重量分配和碰撞安全的多重需求。这种强调整体而非局部的工程哲学,使AMG GT XX的各项技术创新能够产生协同效应,而非相互制约。

重新定义豪华电动性能是AMG GT XX的市场定位策略。在电动化浪潮中,传统豪华品牌面临着品牌价值重塑的挑战。AMG GT XX通过将尖端电动技术与AMG传统的性能美学相结合,成功构建了电动时代的豪华性能话语权。从MBUX流光漆面的交互式外观,到采用生物科技材料的内饰;从象征高压电的橙色灯管点缀,到源自发动机缸体造型的仪表台设计,这些细节都在强调:电动时代的豪华性能不仅是参数的表象,更是技术、美学与体验的深度融合。正如梅赛德斯-AMG董事会主席迈克尔·谢弗所言:”电动时代的核心依然是动力单元,但需要重新定义性能标准。”

AMG GT XX的开发理念对新造车势力具有重要启示意义。面对电动化转型,传统豪华品牌并非简单地”追赶”新势力,而是基于自身在精密工程、赛车技术和系统集成方面的优势,开辟了一条差异化技术路径。这种基于积淀的创新与新兴车企的颠覆式创新形成了鲜明对比,也预示着未来电动性能领域将呈现多元化发展的格局。雷军对AMG的赞叹,某种程度上也是对这种差异化竞争策略的认可——在电动化的赛道上,传统与新兴势力既是对手,也是共同推动行业进步的伙伴。

电动性能车的未来展望

AMG GT XX概念车虽然尚处于概念阶段,但其展现的技术方向与性能高度,已经为整个电动性能车领域树立了新的标杆。透过这款汇集轴向磁通电机、F1赛车电池技术和创新空气动力学设计的”技术暴力”产物,我们可以预见电动性能车未来发展的几个关键趋势。

轴向磁通电机的普及化将成为高性能电动车的重要技术路径。AMG GT XX搭载的轴向磁通电机以其超高功率密度和紧凑体积证明了自己的技术优势,梅赛德斯-奔驰已经宣布将从2026年开始,在基于AMG.EA平台打造的量产车上应用这项创新技术。考虑到轴向磁通电机在重量、体积和效率上的综合优势,它很可能成为未来高性能电动车的标配,并逐步向主流电动车市场渗透。这种电机的普及将从根本上改变电动车的空间布局和重量分配,为车辆设计带来更多可能性。值得注意的是,AMG GT XX的电驱系统由梅赛德斯旗下英国公司YASA提供,而YASA早在2021年就被梅赛德斯-奔驰收购,这表明传统车企正通过战略并购加速电动核心技术的布局,以应对新势力的挑战。

能源管理系统的赛道化是另一个值得关注的发展方向。AMG GT XX在耐力赛中的表现证明,通过F1赛车技术的下放,电动车完全可以实现比燃油车更持久的高性能输出。其NCMA四元电池化学体系、电芯直接冷却技术和800伏高压架构的组合,为解决电动性能车的”衰减魔咒”提供了完整解决方案。未来,随着电池材料持续创新和热管理系统进一步精细化,我们可以期待电动车在纽博格林等苛刻赛道上展现出更持久的性能表现。这种赛道验证技术再反哺量产车的模式,将成为高性能电动车开发的重要方法论。

空气动力学的智能化演进也将重塑电动性能车的设计语言。AMG GT XX展示的可变叶片轮毂、文丘里底部设计和主动式气动刹车等技术,标志着空气动力学从静态优化向动态响应的转变。随着传感器技术和控制算法的进步,未来的电动性能车很可能装备全车范围的主动空气动力学系统,能够实时根据行驶状态调整各气动元件,实现低风阻与高下压力的动态平衡。这种智能化气动管理将进一步提升高速稳定性和能源效率,延长极限驾驶下的续航能力。

交互式设计的深化将改变人与性能车的关系。AMG GT XX的MBUX流光漆面技术预示着,未来电动车的表面可能成为可编程的交互界面,通过动态色彩和图案变化反映车辆状态或与环境和驾驶者互动。这种将功能性与情感化设计结合的创新,使高性能车不再是冰冷的机器,而是能够与驾驶者建立情感连接的智能伙伴。随着AR/VR技术和材料科学的进步,电动性能车的内外饰设计将打破传统框架,创造出更具未来感的用户体验。

AMG GT XX概念车虽然尚未量产,但其技术理念已经为2026年将推出的AMG.EA平台量产车型指明了方向。从更宏观的视角看,这款”让雷军直夸’变态'”的概念车不仅展示了梅赛德斯-AMG的技术实力,更象征着传统豪华品牌在电动化浪潮中的强势回归。它证明,凭借深厚的工程积淀和系统创新能力,传统车企完全可以在电动时代重新定义性能标准,甚至让以创新自居的新势力都为之叹服。

电动性能车的竞技场正在进入一个多元竞争的新阶段。在这个舞台上,既有像AMG这样的传统性能品牌凭借体系化工程思维和赛车技术转化开辟高端赛道,也有特斯拉、小米这样的科技企业通过颠覆性创新和软件优势重塑驾驶体验。这种良性竞争最终将推动整个行业向更高性能、更可持续的方向发展,为消费者带来更多激动人心的产品选择。AMG GT XX概念车的意义,或许不仅在于它创造了多少项世界纪录,而在于它向我们展示了电动性能车的可能性边界仍在大幅扩展——这才是真正让科技界和汽车界都感到”变态”的深层原因。