——改编自澎湃新闻影评《曹保平这次玩“脱缰”了》

一、从“曹氏美学”到“脱缰”失控:风格转型的争议

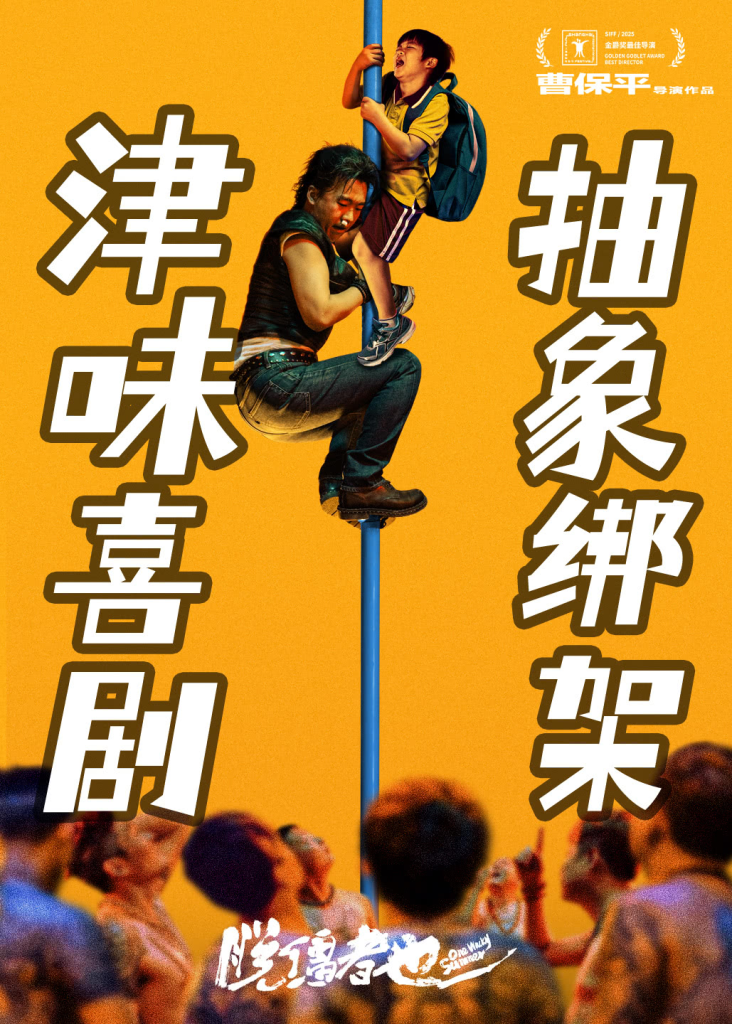

曹保平以其“选题锋利、力道生猛”的创作风格在华语影坛独树一帜。《烈日灼心》的罪与罚、《狗十三》的成长阵痛、《涉过愤怒的海》的父权绞杀,均以冷峻的镜头解剖人性与社会规则的碰撞,形成了一套“被命运蹂躏的‘轴人’挣扎”的叙事范式。然而,《脱缰者也》试图将黑色幽默、津味市井与家庭悲剧熔于一炉,却因类型元素的失衡遭遇“玩脱”质疑。影片虽延续了“原生家庭创伤”的母题,但喜剧外壳稀释了曹保平一贯的尖锐——如马飞(郭麒麟 饰)绑架外甥的荒诞闹剧,被批评为“摊错酱的煎饼馃子”:方言笑料堆砌却难掩内核的单薄。

二、人物塑造的割裂:从“轴人”到“熊孩子”的退化

曹保平过往的主角往往以偏执对抗世界(如《狗十三》的李玩),而马飞的形象却被诟病为“撒泼打滚的巨婴”。他的行为逻辑缺乏连贯性:前期为争夺拆迁款绑架外甥,后期却因发现父亲遗产被姐姐截留而突然羞愧,转变生硬如“机械降神”。配角同样陷入工具化困境:杀手小六的暴力推进剧情、女友朦朦的“恋爱脑”牺牲、黑帮线的刻板滑稽,均削弱了悲剧深度。更矛盾的是,影片试图通过舅甥镜像关系探讨代际创伤(如外甥李嘉文成为马飞童年的投射),却因过度依赖荒诞桥段(如让孩子开车、钞票满天飞的闹剧),使情感纽带显得悬浮。

三、形式与内容的悖论:天津幽默能否承载家庭之痛?

曹保平此次大胆融入天津方言与地域文化,试图以“浑不吝”的市井气质解构沉重主题。郭麒麟的碎嘴相声式表演虽贡献笑点,却与影片试图探讨的亲情异化形成撕裂。例如,马飞教外甥写作文《我的爸爸》时,台词从调侃突转为对父爱的诘问,但喜剧节奏冲淡了本应有的酸楚。这种风格化的尝试,被部分观众视为“用方言‘口high’掩盖叙事偷懒”——犯罪线沦为家庭闹剧的陪衬,父权阴影与代际和解的议题最终被合家欢结局草草收场。

四、创作动机的反思:商业妥协还是作者性探索?

《脱缰者也》的矛盾性恰恰折射了作者导演在商业与艺术间的摇摆。曹保平曾表示想拍“不一样的作品”,上影节最佳导演奖亦是对其创新勇气的肯定。影片确实在形式上突破以往:多线叙事、拼贴手绘海报、水浒卡元素隐喻“脱缰者”的命运,甚至尝试用超现实灯光营造荒诞感。然而,当“热闹”成为主调,曹保平标志性的“疼痛感”便消解于嬉闹之中。有评论尖锐指出:“当家庭悲剧被简化为巨婴的胡闹,当犯罪题材沦为方言秀场,所谓的‘脱缰’不过是失控的遮羞布。”

脱缰的代价与作者导演的边界

《脱缰者也》的争议,本质是类型融合与作者表达如何平衡的问题。曹保平试图以轻巧的方式触碰沉重的中国式家庭伤痕,但喜剧的狂欢与悲剧的凝重未能有机交融。影片的“脱缰”既指马飞挣脱家庭束缚的挣扎,也隐喻导演自身创作轨迹的冒险——当“曹氏美学”的冷冽被津味幽默稀释,观众或许更怀念那些“被命运灼烧的粗粝灵魂”。不过,这种失衡的探索仍具启示意义:作者导演的转型注定伴随风险,而《脱缰者也》的争议,或许正是下一次“愤怒”或“灼心”的伏笔。