在当今的艺术舞台上,中国杂技正经历着一场华丽的蜕变,加速迈入 “剧” 时代。自 2004 年杂技剧《天鹅湖》横空出世,古老的杂技艺术便开启了将技巧与叙事相结合的崭新征程。近年来,《战上海》《天山雪》《先声》等杂技剧作品更是先后荣获 “五个一工程” 奖,《渡江侦察记》《化・蝶》《逐梦太空》等佳作也不断涌现,让 “杂技剧” 这一全新的舞台艺术门类逐渐走进了普通观众的视野。

为了进一步推动 “杂技剧” 在新时代的发展,8 月 25 日,一场意义非凡的 “中国杂技剧艺术创作研讨” 活动在上海隆重举行。此次研讨会由长三角杂技发展联盟、上海市剧本创作中心、上海艺术研究中心、上海杂技团有限公司、上海市马戏学校联合主办,并得到了中国杂技家协会、上海市文化和旅游局、上海市文学艺术界联合会的指导与支持。来自全国杂技院团、艺术研究机构、高校的 50 余位相关负责人、创演艺术家和专家学者齐聚一堂,共同为中国杂技剧的未来发展出谋划策。

研讨活动为期一整天,内容丰富且充实。上午的主旨发言环节,可谓是一场理论与实践的深度碰撞。中国文艺评论家协会原副主席毛时安和中国杂技艺术家协会副主席、上海市杂技家协会主席俞亦纲分别从不同层面,回顾了中国杂技剧二十余年的发展历程。他们对杂技剧的发展现状进行了全面剖析,也坦诚地指出了当前面临的问题,并为其前行方向提供了宝贵的观点和思路。

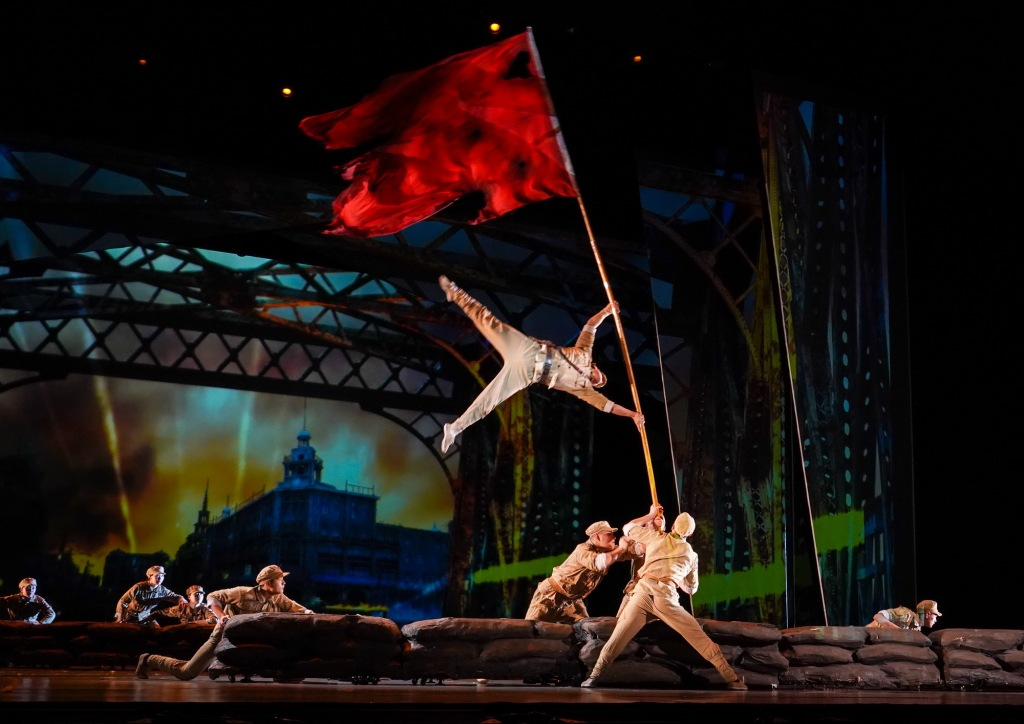

到了下午的院团交流环节,气氛愈发热烈。全国 10 余位杂技界的 “当家人” 围绕杂技剧如何实现 “创造性转化、创新性发展” 这一核心议题展开了深入探讨。上海市杂技家协会副主席、上海杂技团团长梁弘钧以自家团里的《战上海》《天山雪》这两部里程碑式的作品为例,从创作与表演两个维度,详细分享了上海杂技团以 “杂技歌舞演故事” 为核心的创作理念。他讲述了这两部作品是如何成功地推动杂技从单纯的技艺展示,走向复合的剧场叙事,实现 “技 — 艺 — 剧” 三重转化的探索过程。例如在《战上海》中,爬杆、绳梯、梅花桩等杂技技艺被巧妙地融入剧情,高度化地服务于剧情,将上海战役的激烈场景生动地展现出来中国文学艺术界联合会。

中国杂技家协会副主席、广东省杂技家协会主席、广州市杂技艺术剧院艺术总监吴正丹,从《天鹅湖》开始,已经从事杂技剧实践长达 20 年。她深刻地指出,从众多杂技项目中择取与题材相匹配的项目来表现主题思想,是决定整剧成败的关键。同时,她还强调要因 “人” 设 “剧”,以演员的体型条件和技术水平为创作前提,并且要以 “剧” 升 “技”,通过优质的剧本提升杂技的艺术水准。

安徽省杂技家协会主席、安徽省杂技团书记、团长刘鹏则从市场角度出发,提出要打造一批兼具艺术性与市场性的小型驻场演出。他认为,在文旅融合的大背景下,这样的小型驻场演出能够更好地满足市场需求,为杂技剧的发展开拓更广阔的空间。

而中国杂技家协会副主席、湖南省文联党组成员、副主席赵双午则提出了 “新杂技” 的概念。他认为 “新杂技” 对演员提出了更趋 “综合性” 的要求,要以 “轻量化” 为特质,能够适配演艺新空间、艺术节展等多样化场景,从而吸引更多年轻受众。

在专题研讨环节,众多专家也纷纷发表了自己的独到见解。上海文艺评论家协会驻会副主席、秘书长胡晓军以《杂技:建设一个新剧种》为题,深入探讨了中国杂技在建设新剧种,即杂技剧的必要性及路径准备。中国艺术研究院舞蹈研究所研究员、教授金浩则指出,中国杂技剧虽然发展迅速、传播广泛,但由于艺术体系建设未能同步跟上,导致容易出现概念混沌、题材趋同等问题。他呼吁行业要尽快在总结杂技传统和历史经验的基础上,提出更为切实细致的 “合理性概念” 与 “标准化应用”,以支撑杂技剧艺术体系建设,并为未来形成 “杂技学” 学科奠定基础。

此次研讨会的成功举办,不仅为中国杂技剧的发展提供了一个交流与探讨的平台,也为其未来的发展指明了方向。正如中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉在研讨总结时所说,希望通过这次研讨,能够进一步推动杂技剧艺术在新时代的发展,让中国杂技界能够持之以恒地进行艺术上的探索和创新,不断拓展中国杂技剧的思想内涵、表现空间和风格样式。

相信在各方的共同努力下,中国杂技剧将会在 “剧” 时代的道路上越走越远,绽放出更加绚烂的光彩。它不仅将为观众带来更多精彩绝伦的视觉盛宴,也将在世界艺术之林展现出中国杂技独特的魅力与风采。