2025年7月的伦敦,雨水裹挟着夏日的微凉,却掩不住文学界的炽热——当地时间7月29日,2025年布克奖长名单正式揭晓。这份囊括13位作者、横跨9个国家的名单,被评委称为“近十年来最具全球性的长名单”。从马来西亚的椰林到阿尔巴尼亚的山谷,从纽约的移民公寓到乌克兰战后的公路,13部作品以文字为舟,载着不同文明的声音,在英语文学的版图上掀起了一场静默却深刻的变革。

从“英联邦俱乐部”到“世界会客厅”:布克奖的全球化突围

作为英语世界最负盛名的文学奖项之一,布克奖的评选史曾长期被视为“英联邦文学的晴雨表”。过去十年间,尽管偶尔可见印度、尼日利亚等国的作家身影,但长名单的主体始终以英国、爱尔兰及美国作家为主,仿佛一座被英语语境圈定的“文学孤岛”。而2025年的长名单,却像一把利刃划开了这层边界。

细数13位入围者,其国籍分布堪称“多元样本”:既有印度文学巨匠基兰·德赛的强势回归,也有马来西亚作家欧大旭的第三次叩关;韩裔美国作家苏珊·崔、日裔美国作家凯蒂·北村带着跨文化身份登场,匈牙利裔英国作家大卫·绍洛伊、阿尔巴尼亚作家莉迪亚·肖迦则分别从欧洲大陆的不同角落发声;更值得注意的是,乌克兰裔加拿大作家玛丽亚·列娃与英国本土作家本杰明·伍德、尼日利亚作家阿约巴米·阿德巴约等共同构成了“离散者”与“在地者”的对话场域。

“这不是简单的‘扩容’,而是文学视野的根本性转向。”评审团主席、1993年布克奖得主罗迪·道尔在接受采访时强调,“我们不再满足于寻找‘英语写作的优秀作品’,而是在寻找‘用英语表达的世界故事’。”这种转向的背后,是全球化时代文学场域的重构——英语作为国际通用语言,早已超越“母语”的单一属性,成为不同文化身份写作者的“第二语言”,而布克奖的评选机制,正试图捕捉这种语言背后的文化张力。

13部作品:在解构与重构中触摸时代的肌理

如果说名单的“全球性”是布克奖对世界的“敞开”,那么13部作品的内容,则是对“如何在变动中定义自我”的集体回答。正如道尔所言:“它们有的回溯历史,有的凝视当下;有的实验形式,有的深耕叙事;但所有作品都在追问——当个体与国家都处于流动状态时,‘身份’究竟意味着什么?”

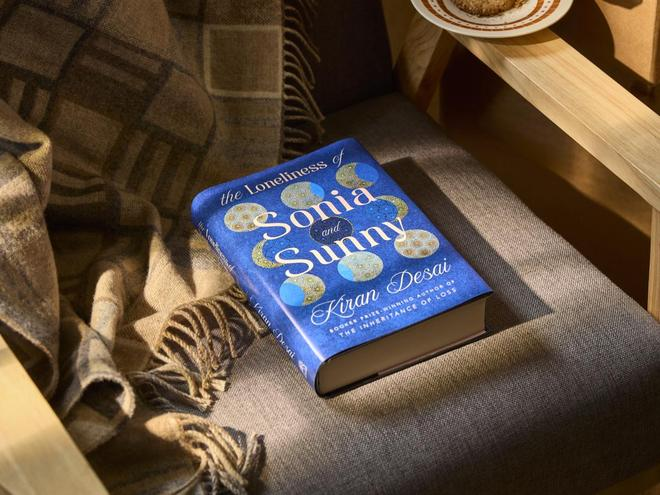

基兰·德赛:用667页书写“归乡”的重量

名单中最受瞩目的,无疑是印度文学的“常青树”基兰·德赛。这位曾以《继承失落的人》摘得2006年布克奖的作家,时隔19年推出新作《索尼娅与桑尼的孤独》。这部667页的“巨著”,以一对旅美印度青年的情感困境为切口,将魔幻现实主义的寓言、社会批判小说的锋芒与爱情故事的细腻熔铸一体。德赛笔下的纽约不是简单的地理坐标,而是“全球化的子宫”——在这里,印度传统与西方现代性激烈碰撞,年轻人在咖啡馆的Wi-Fi信号与唐人街的香料味中,重新拼凑出对“故土”的认知。有评论称其为“我们这个时代最雄心勃勃的文学实验”,因为它不仅讲述了一个家庭的故事,更勾勒出一整代离散者的精神图谱。

亚裔作家群像:在“他者”与“自我”之间寻找平衡

亚裔作者的集体亮相,是本届长名单的另一大亮点。马来西亚作家欧大旭的《南方》是其“四部曲”的开篇,故事发生在1990年代的马来西亚乡村,围绕两个男孩的朦胧情愫展开。不同于传统移民文学对“融入”的执念,欧大旭将视角锚定在“未离开的土地”——乡村的湿热空气、家族的代际矛盾、殖民历史的隐性伤痕,共同编织成一张细密的网,让“归属感”不再是地理概念,而成为一种文化自觉。

韩裔美国作家苏珊·崔的《闪光灯》则以更复杂的时间线,将个人命运嵌入历史洪流。小说以叙述者父亲的失踪为线索,串联起朝鲜战争、越南战争、9·11事件等多个历史节点,移民家庭的离散史与20世纪的动荡史相互映照。正如评论家所言:“的笔像一把手术刀,划开‘移民故事’的表层,露出底下更深刻的主题——我们如何在记忆的碎片中重建身份?”

日裔美国作家凯蒂·北村的《试镜》则聚焦当代情感世界的“模糊性”。一位女演员与年轻男子的邂逅,表面是浪漫故事的开始,实则是一场关于“真实”与“表演”的哲学思辨。北村以细腻的心理描写,揭示了在社交媒体时代,人类的情感表达如何沦为“试镜”——我们在亲密关系中“扮演”自己,在自我暴露时“筛选”观众,最终模糊了真诚与虚伪的边界。

男性写作:在被凝视中寻找“未被定义”的声音

近年来,“男性写作是否陷入危机”成为文学界热议的话题。本届长名单中,两位男作家的作品或许给出了某种回应。匈牙利裔英国作家大卫·绍洛伊的《肉体》,以一名青少年的成长史为线索,解剖了当代被压抑的男性气质。主角在家庭、学校、社会的多重规训下,逐渐意识到“男性”并非天生的标签,而是一套需要被解构的话语体系。绍洛伊用冷静的笔触写道:“我们从小被教导‘男孩不能哭’,却没人教我们如何表达脆弱——这种沉默,本身就是一种暴力。”

英国作家本杰明·伍德的《海上大厦》则聚焦“阶级与艺术”的永恒命题。主角是一位出身工人家庭的年轻男子,被困在码头工人的家族传统与成为画家的梦想之间。伍德没有将主角塑造成“逆袭的英雄”,而是展现他在理想与现实间的挣扎:他一面在仓库搬运货物,一面在阁楼偷偷作画;一面承受着“不够阳刚”的嘲讽,一面因敏感被同事视为“异类”。这种“不完美的真实”,恰恰击中了当代男性写作的痛点——不再追求“宏大叙事”,而是关注个体的复杂性。

首作之姿:文学新声的破茧时刻

本届长名单还包含两部处女作,它们的入选,为榜单注入了新鲜的血液。乌克兰裔加拿大作家玛丽亚·列娃的《末者》,以一场穿越战争边缘国家的旅程为背景,讲述了三个愤怒的女人、一车被绑架的西方单身汉,以及一只濒临灭绝的蜗牛的故事。看似荒诞的组合,实则是对“战争中的人性”的尖锐追问:当文明的外衣被撕去,我们是否还记得“他者”的痛苦?列娃用黑色幽默消解了苦难的沉重,却让读者更清晰地看到暴力对人性的扭曲。

阿尔巴尼亚作家莉迪亚·肖迦的《误解》则更具私人色彩。主角是一位为政治难民提供心理治疗的口译者,在帮助他人梳理创伤记忆的过程中,她自己的家族史也逐渐浮出水面——祖父曾是阿尔巴尼亚秘密警察,父亲因“政治不正确”被迫流亡,母亲则在沉默中度过一生。肖迦通过“翻译”这一职业隐喻,探讨了“如何面对历史的阴影”:当我们为他人的痛苦“代言”时,是否也在不经意间篡改了自己的记忆?

从长名单到诺奖:文学奖的“预言”与“超越”

按照布克奖的传统,9月23日将公布6部作品的短名单,11月10日在伦敦举行颁奖典礼。对于读者而言,这份长名单不仅是“获奖热门”的预测,更是一次文学视野的拓展——它提醒我们,优秀的文学从不是封闭的,而是开放的、流动的、与世界共振的。

正如罗迪·道尔在总结时所说:“布克奖的意义,从来不是选出‘最好的书’,而是选出‘最能代表这个时代精神的书’。”2025年的长名单,或许正是这样一组注脚:当世界变得更加分裂,文学却在用更包容的姿态,将不同的声音编织成同一张网——这张网或许不够完美,却足够坚韧,足以承载人类共同的困惑与希望。

我们期待着9月的短名单揭晓,更期待着11月的那个夜晚,当获奖者的名字被念出时,文学的光芒能再次照亮我们前行的路。