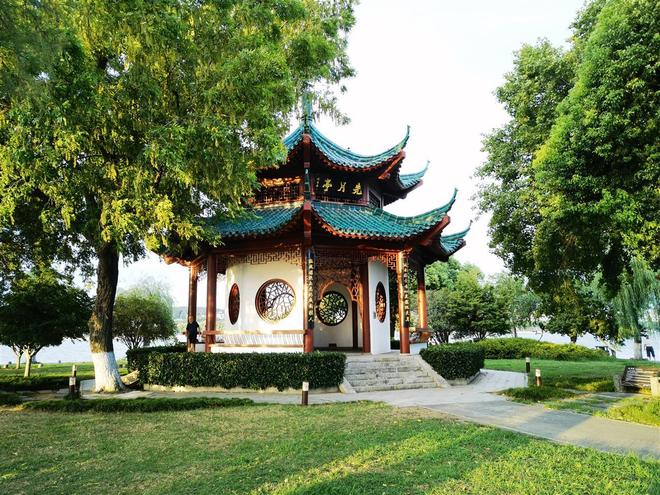

盛夏的东湖,像一块被揉皱的翡翠,在武汉城的东南隅漾开粼粼波光。若说这湖光山色是一幅天然画卷,那横卧于湖心的先月亭,便是画中点睛的墨痕——碧瓦飞檐挑破云影,朱红画槛亲吻水纹,三面环水的格局让它成了东湖最温柔的注脚。春日里垂丝海棠蘸水写愁,夏日里荷花映日灼灼其华,秋日桂香漫过雕栏,冬日雪落瓦当似玉尘。最妙是月夜,天心一轮玉盘,水中半枚银钩,亭台倒影与星月同辉,”先月亭”之名,便在这光影流转间成了东湖最动人的诗眼。

如何让这处”双月交辉”的自然胜景,真正沉淀为可触摸的文化记忆?作家、书法家周古平先生用两副楹联,给出了最诗意的答案。这位深耕楚文化多年的创作者,遍查先月亭的历史脉络,细品四季流转的光影密码,从十余副构思稿中反复推敲,最终选定两副,邀专家数易其稿,终成刻石嵌于亭柱的佳构。这两副楹联,一南一北,一晨一暮,一写古意一抒豪情,将先月亭的建筑之美、环境之韵,淬炼成了穿透时空的人文之光。

南联:晨昏之间的文脉流淌

先月亭南柱上的楹联,是一首流动的时光诗:”云卷晨纱,波映翠檐浮古意;柳摇暮水,风回朱槛转文光。”

晨光初绽时,站在亭中北望,最是动人。”云卷晨纱”四字,将湖面上的薄雾写活了——那不是静止的雾霭,而是被风轻轻卷起的素绢,一丝丝、一缕缕,漫过湖岸的芦苇,掠过青石板的小径,最终在亭角边洇出一片朦胧。”波映翠檐”是工笔勾勒:湖水清得发蓝,倒映着飞檐上青灰色的琉璃瓦,风过处,檐角的铜铃轻响,碎了满池倒影,却又在涟漪中重新拼合,像极了岁月里那些若隐若现的记忆。”浮古意”三字最妙,没有刻意说”古老””沧桑”,却用一个”浮”字,让历史的厚重感从水底慢慢升腾——或许百年前有文人在此题诗,或许千年前有画舫载月而过,此刻的晨光、此时的倒影,都成了时光长河里的浪花,将古今轻轻串起。

若说上联是晨的温柔,下联便是暮的深情。”柳摇暮水”写尽湖岸的柔肠:暮色中的垂柳褪去了白日的鲜妍,枝条蘸着晚霞的余韵,轻轻扫过水面,像母亲的手抚过孩子的额头。”风回朱槛”则是动态的留白:晚风穿过朱红的栏杆,时而急促,时而徐缓,仿佛在寻找什么——是寻那缕未散的荷香?还是寻百年前某位诗人留下的墨香?最终,它”转”起了”文光”。这个”转”字用得极巧,风本无形,文光亦无形,却因这一”转”,让无形的文脉有了流动的形态:或许是屈原的《离骚》在风里低吟,或许是苏轼的”一点浩然气”在槛间流转,又或许是当代诗人在此留下的新章,都随着这风,在亭台间、在湖面上,织成一张看不见的文化网络。

这副南联,用晨昏的时序串起空间的转换,用自然的景物托举历史的厚重。当游客清晨来此,看云卷云舒、波映檐角,会忽然懂得”先月亭”的”先”,原是先得天地之灵秀;暮色中听柳摇风吟、文光流转,又会明白这方亭台之所以能历经岁月而不衰,恰因它始终与文化的脉搏同频共振。

北联:天地之间的精神拔节

若说南联是”与古对话”的温柔,北柱上的楹联则是”向新而行”的激昂:”近水楼台,有心先揽巡天月;临风襟抱,矢志终成折桂人。”

上联化用”近水楼台先得月”的典故,却翻出了新意。常人读”近水楼台”,多叹”得月”之幸,周古平却笔锋一转,落在”有心”二字——近水是地利,是机缘,可若无”有心”的自觉,再好的平台也不过是过眼云烟。”先揽”二字更见气魄:不是等月来,不是被动赏月,而是主动”揽”月;不是揽水中月影,而是揽”巡天月”——那轮明月不再是静态的,而是”巡行天际”的,有轨迹、有力量,像极了中国人”可上九天揽月”的豪情。站在亭中北望,湖水浩渺接天,此时再看”巡天月”三字,忽然懂了:这”月”哪里是天上的月?分明是中国人探索宇宙的雄心,是”敢教日月换新天”的气魄,是刻在楚文化基因里的”筚路蓝缕,以启山林”。

下联”临风襟抱,矢志终成折桂人”,则是将个人志向与天地情怀相勾连。”临风”二字,让人想起”风萧萧兮易水寒”的悲壮,想起”长风破浪会有时”的豪迈,此刻站在先月亭中,晚风灌进衣襟,胸臆间自有一股浩然之气升腾。”襟抱”二字,道尽中国人的精神格局——不是斤斤计较的个人得失,而是”先天下之忧而忧”的担当。”矢志终成折桂人”中的”折桂”,既指科举及第的传统意象,更喻指在各个领域攀登高峰的追求。这副下联最动人的,是将”登亭望月”的雅事,升华为”励志奋进”的壮举:当游客临风而立,看湖光映月,听风过朱栏,忽然明白:所谓”先月”,不仅是先得自然之月,更是先得奋进之机;所谓”打卡”,不仅是拍一张美照,更是在心中种下一颗”矢志”的种子。

这副北联,用”近水”与”临风”的空间转换,将地理的优势转化为精神的动力;用”揽月”与”折桂”的意象叠加,让个人的奋斗与时代的脉搏同频。它告诉我们:真正的文化地标,从不是孤立的景物,而是能让人在其中汲取力量、找到方向的”精神灯塔”。

双联合璧:自然与人文的千年对话

两副楹联,一南一北,一晨一暮,共同完成了对”先月亭”的立体诠释。南联以时间为轴,用晨昏的光影串起历史的厚度;北联以空间为纬,用地域的优势织就精神的广度。它们共同回答了一个问题:什么是真正的”美景”?不是单纯的湖光山色,而是能让自然与人文对话、让历史与当下共鸣、让个体与时代共情的文化场域。

这种文化场域的构建,离不开周古平对”意境”的精准把握。他的楹联里,有”浮””转””揽””成”等动词的巧妙运用,让静态的景物有了生命的律动;有”晨纱””翠檐””暮水””朱槛”等意象的精心选择,让画面既有古典的韵味,又有生活的温度;更有”古意””文光””巡天月””折桂人”等抽象概念的具象化表达,让文化的传承变得可感、可触、可思。

而当我们将目光投向先月亭的匾额与楹联书法时,更能体会到”诗书画一体”的魅力。南联的魏碑字体,笔画如刀削斧凿,既有北朝碑刻的雄浑大气,又因融入行书的流畅笔势,多了几分灵动;北联的行书,笔势连绵如行云流水,起承转合间暗合湖水的波纹,与”近水””临风”的意境不谋而合。匾额的设计更见匠心:圆笔魏碑的浑厚与方笔魏碑的刚劲相互碰撞,又以行书的飞白点缀其间,远远望去,既像一座文化的高峰巍然矗立,又似一弯待发的轻舟欲破浪前行。

在先月亭,遇见更好的自己

如今的先月亭,早已超越了一处普通景观的意义。清晨,有晨练的老者在亭中诵读楹联,声音里带着岁月的从容;午后,有学童跟着老师认字,指着”折桂人”问”什么是矢志”;傍晚,有情侣依着栏杆看晚霞,将”云卷晨纱”写成朋友圈的文案;深夜,有摄影爱好者守着月光,想拍下”双月交辉”的奇景。而最动人的,是那些在楹联前驻足的年轻人——他们或许不懂”魏碑”为何物,却能从”有心先揽巡天月”里读出奋斗的力量;或许记不住”矢志终成折桂人”的出处,却能在”临风襟抱”中找到心灵的共鸣。

这或许就是文化传承最美好的模样:不是刻意的灌输,而是潜移默化的浸润;不是冰冷的展示,而是温暖的对话。先月亭的两副楹联,就像两把钥匙,为每一个来到这里的人,打开了通往历史与未来的门。当你站在亭中,看云卷云舒、柳摇风回,听文光流转、浩气盈怀,便会明白:所谓”打卡”,从来不是简单的记录,而是在某个瞬间,与天地对话,与文化共鸣,与更好的自己相遇。

而这,或许正是周古平先生创作这两副楹联的初心——他不仅是在写亭,更是在写人;不仅是在描景,更是在铸魂。先月亭的故事,才刚刚开始。