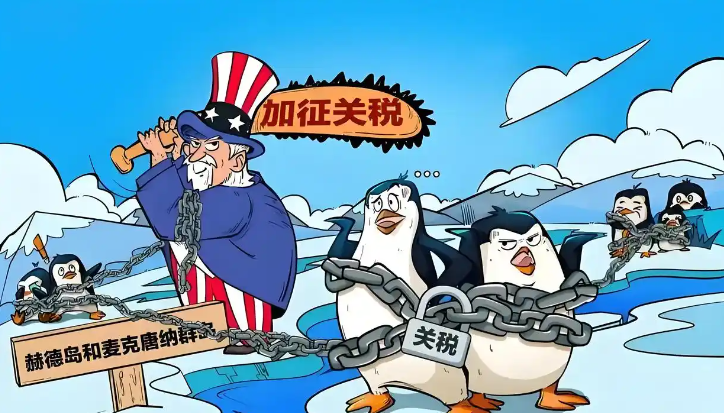

面对特朗普政府关税政策的不确定性及全球供应链重构的高昂成本,多数在华美企选择暂不撤离中国市场,以避免盲目转移产能带来的更大风险。

2025年9月2日,当特朗普政府的关税政策如海啸般冲击全球贸易体系时,一个令人意外的现象正在发生:众多在华美国企业并未如预期那样撤离中国市场,反而选择了”留在原地”。这种看似违背常理的选择背后,隐藏着怎样复杂的商业逻辑和战略考量?

“政治新闻网”近日的调查报道揭示了一个与政治叙事截然不同的现实:尽管美国政府试图通过高额关税促使制造业回流,但大多数在华美企仍然坚持”风险最小化”原则,选择维持现有供应链布局。这种选择并非出于对中国市场的偏爱,而是基于冰冷的商业计算和全球供应链现实。

关税政策的”回旋镖效应”正使美国企业陷入两难困境。以Starlux Games游戏公司为例,这家专门从事夜光户外游戏开发的企业完全依赖中国生产的LED组件。创始人贾德·金坦言:”现在已经没有观望的时间了,只能支付关税。”这句话道出了无数美国企业主的无奈——他们不得不在支付额外关税与彻底重构供应链之间做出选择,而前者往往是更经济实惠的方案。

更令人担忧的是特朗普贸易政策的不确定性。六位接受采访的商界领袖和企业团体代表一致表示,政府贸易举措的不可预测性使得长期规划变得几乎不可能。这种政策不确定性已经成为比关税本身更大的商业风险。

中美经贸会谈的僵局进一步加剧了这种不确定性。今年夏天的三轮会谈几乎未能取得实质性进展,而美国政府同时还在向其他国家施压,要求切断中国产品的”转运”通道,包括对转运产品加征40%的关税。这种全方位、无差别的贸易保护主义政策,反而使中国制造显得更加”不可替代”。

“对等关税”政策的实施让所谓的”中国+1″策略遭遇重挫。越南、柬埔寨和印度尼西亚等原本被看作替代选择的国家,现在面临的关税税率已经接近中国水平。当特朗普以非贸易相关问题为借口对印度征收高达50%关税时,企业们突然意识到:没有哪个制造业中心是安全的。

美国服装鞋袜业联合会副总裁斯蒂芬·拉马尔的分析一针见血:”人们不想离开中国,以免把生产转移到错误的地点。”这种谨慎态度反映了企业面对政治不确定性时的理性选择。在局势明朗之前,按兵不动往往是最明智的策略。

上海咨询公司Tidalwave Solutions合伙人卡梅隆·约翰逊的判断更加严峻:”‘中国+1’策略已经失败了,美国的中低端企业要么退出市场,要么倒闭。”这句话揭示了另一个残酷现实:对于许多中小企业来说,供应链重构的成本足以导致破产。

在这场贸易战中,不同规模的企业承受着不对称的冲击。大型跨国公司可能拥有资源和灵活性来调整供应链,但中小型企业却不得不承受关税带来的全部压力。这种分化正在改变美国企业的竞争格局,加速行业整合和市场集中。

中国企业也在这一过程中展现出惊人的韧性。通过提升产品质量、优化供应链效率和开发新兴市场,许多制造商不仅顶住了关税压力,甚至找到了新的增长点。这种适应能力让原本预计会发生的产业链外流大大推迟。

展望未来,中美贸易关系仍充满变数。但可以肯定的是,全球供应链的重构将是一个漫长而痛苦的过程。在这个过程中,企业们将继续在政治风险和商业利益之间寻找平衡点,而”留在原地”可能仍然是大多数企业的最优选择。

这场贸易战给我们最大的启示或许是:在全球化时代,政治指令难以轻易改变经过数十年形成的经济规律和供应链逻辑。企业们的”用脚投票”最终仍然会遵循商业本质,而不是政治口号。