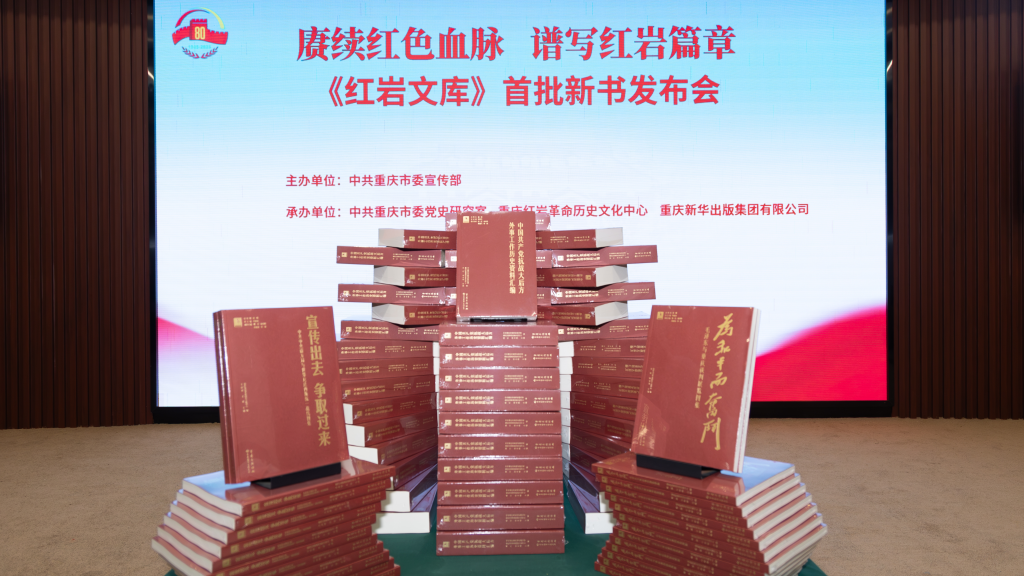

2025年8月,在抗战胜利80周年与重庆谈判80周年的历史性时刻,重庆红岩革命历史文化中心正式发布了《红岩文库》首批三部力作。这一文化工程不仅是对红岩精神的系统性梳理,更是新时代传承革命文化、弘扬爱国主义的重要实践。本文将从文库出版的背景意义、三部新书的独特价值以及红岩精神的当代传承三个维度,全面解读这一文化盛事的历史内涵与现实启示。

抗战记忆的当代书写:文库出版的背景与意义

在中华民族伟大复兴的历史进程中,抗战记忆的保存与传承始终具有特殊意义。2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,同时也是决定中国战后命运的重庆谈判80周年。在这一历史节点上,《红岩文库》的发布可谓恰逢其时。作为系统整合红岩革命历史资源的大型文化工程,《红岩文库》计划在5年内推出50部主题图书,涵盖历史遗址考释、档案文献整理、书信诗文辑录、口述史料汇编、影音资料修复等多个领域,构建起全方位、多层次的革命历史资源体系。

红岩精神作为中国共产党人和中华民族宝贵的精神财富,诞生于抗战时期中共中央南方局在重庆的艰苦斗争中。周恩来、董必武等老一辈革命家在这里既面对国民党的政治压制,又肩负着对外宣传、国际统战的重任,形成了以”崇高思想境界、坚定理想信念、巨大人格力量、浩然革命正气”为内核的红岩精神。抗战时期的重庆,既是国民政府的战时首都,也是中国共产党开展外事工作、争取国际支持的重要舞台。《红岩文库》的编纂正是要挖掘这段历史中的文化价值与精神力量,正如相关征文活动所强调的,要”深入挖掘抗战历史中的文化价值与精神力量,表达对抗战历史的深刻思考和对先辈的敬仰之情”。

文库的首批发布选择聚焦”外事工作”、”国际统战”和”重庆谈判”三大主题,具有深刻的历史逻辑。这三个方面共同构成了抗战后期至战后初期中国共产党在政治、外交上的重大突破:通过南方局的卓绝工作打破了国民党的外交垄断;通过重庆谈判展现了中共争取和平民主的诚意;通过参与联合国创建等国际活动,中国共产党开始走向世界政治舞台。在当代语境下,重新梳理这些历史经验,不仅有助于我们理解中国革命胜利的多元因素,也为讲好中国共产党的故事提供了丰富素材。

《红岩文库》的出版还体现了历史研究方法论的创新。据发布消息,文库整合了革命历史遗址文物考释、档案文献整理与解密、书信诗文辑录、口述史料汇编等多种研究手段,特别是其中提到的”影音资料修复”技术,为革命历史研究注入了新的活力。这种多学科、多方法的综合运用,使得历史研究既能立足于扎实的史料基础,又能借助现代科技手段还原更为立体的历史图景。以《为和平而奋斗:毛泽东与重庆谈判展览图集》为例,书中60%内容为馆藏文物文献,其余为历史图片和资料,且有”相当数量的文物和档案资料系首次对外亮相”,这种基于第一手资料的编纂方式极大地提升了研究的权威性和新颖性。

三部新著的历史价值与当代启示

《红岩文库》首批发布的三部著作各具特色,分别从不同角度切入抗战后期至战后初期的关键历史。《中国共产党抗战大后方外事工作历史资料汇编》、《宣传出去 争取过来——中共中央南方局与世界反法西斯统一战线图集》和《为和平而奋斗:毛泽东与重庆谈判展览图集》共同构成了一幅中国共产党在民族存亡关头政治智慧与战略眼光的全景图。这三部作品不是简单的史料堆砌,而是通过严谨的学术架构和生动的表现形式,将历史事件的内在逻辑与当代价值清晰地呈现给读者。

《中国共产党抗战大后方外事工作历史资料汇编》填补了党史研究中的一个重要空白。抗战时期,中国共产党在敌后战场与正面战场英勇抗战的同时,还积极开展”抗日外交“,争取国际社会对中国抗战的同情与支持。然而,由于国民党的封锁,”中共中央及其领导的抗日根据地被国民党政府’封锁得铁桶似的’,敌后抗战情形外界很难获悉”。在这种情况下,以周恩来为首的中共南方局利用在国统区工作的便利条件,”广泛开展国际统一战线活动,搭建与国际社会联系、交往的桥梁”。这部资料汇编首次系统梳理了这段历史,其价值不言而喻。

书中披露的史料生动展现了中共南方局的外交智慧。1939年4月,周恩来在南方局内部正式成立对外宣传小组,”组长王炳南,副组长陈家康,主要负责中国共产党的对外交往和联络工作”。小组的任务被明确为”宣传、交友”,即”宣传党的抗日主张和政策,了解国际形势,重点是美、英等国对华政策,以及各国各界在华人士的政治态度和动向,以影响这些国家的对华政策,扩大国际统一战线”。这种积极主动的外交姿态,与国民党消极抗战、压制中共的做法形成鲜明对比。书中还详细记录了南方局如何根据不同国际形势调整策略,如太平洋战争爆发后,周恩来立即认识到这是”太平洋上反日的民族统一战线伟大结合的开始”,强调”反法西斯侵略的国家,更应联成一体,休戚相关”,这些战略判断对于理解中共外交思想的形成与发展具有重要意义。

《宣传出去 争取过来——中共中央南方局与世界反法西斯统一战线图集》则以视觉叙事的方式展现了南方局的国际统战工作。图集的标题直接取自周恩来为南方局外事工作制定的根本任务——”宣传出去,争取过来”,即”要把中共的政治主张和八路军、新四军的战绩以及敌后抗日根据地抗日军民对抗战的贡献宣传出去;把国际上一切爱好和平,一切支持中共和正义事业的力量争取过来”。这种双向互动的工作方针,体现了中国共产党在国际事务中的主动性与创造性。

图集内容显示,南方局采取了多种创新方式进行对外宣传。一方面,他们利用《新华日报》和《群众》周刊两大阵地,宣传中共团结抗战的主张;另一方面,从1941年9月起,”抽调罗清、蒋金涛负责编译出版英文小册子,内容主要是《解放日报》《新华日报》上发表的重要文章和毛泽东、周恩来等领导人对局势的谈话,解放区建设情况和外国朋友写的解放区见闻等,出版后向外国记者、外国使馆和各国友好人士散发”。更具创意的是,南方局还通过”开设了外语对敌广播,每天用日、英、法、俄、世界语等语种对外广播宣传”,并创办世界语刊物《中国报道》半月刊,”寄给50多个国家的世界语组织和个人”。这些丰富多彩的宣传活动,为打破国民党的舆论封锁、让世界了解真实的中国共产党作出了重要贡献。

图集中收录的历史照片与档案图片,生动记录了南方局与外国使节、记者、援华人士的交往场景。特别是1944年中外记者西北参观团和美军观察组(”迪克西使团”)访问延安的影像资料,具有极高的历史价值。毛泽东曾指出,美军观察组的到来”是抗战以来最令人兴奋的一件大事”,因为”由于他们的努力,使两个中国(注:国民党统治区与共产党解放区)变为一个中国(注:统一的中国)的可能性加大了”。这些图像资料不仅记录了历史瞬间,也展现了中国共产党人开放自信的精神风貌。

《为和平而奋斗:毛泽东与重庆谈判展览图集》则聚焦于战后中国命运的关键转折点。1945年8月,毛泽东不顾个人安危亲赴重庆谈判,这一行动被民主人士柳亚子赞为”弥天大勇”。图集通过大量珍贵照片和历史文献,还原了这场决定中国前途命运的历史博弈。书中特别强调了毛泽东在谈判期间广泛的统战活动,指出他”在与蒋介石代表谈判之暇,抓紧一切时间尽可能地会见各界社会名流”,”在重庆谈判的40多天中,毛泽东、周恩来广泛会见了各方面人士,多次举行民主党派和各界人士座谈会”。这种”以谈对谈,以打对打”的两手策略,既展现了中共争取和平的诚意,也体现了其捍卫人民利益的原则性。

图集中披露的不少资料系首次公开,如毛泽东与各界人士交往的细节、谈判期间的策略考量等。书中引用毛泽东的话指出:”我在重庆期间,前方和后方都必须积极行动,对蒋介石的一切阴谋都要予以揭露,对蒋介石的一切挑衅行为,都必须予以迎头痛击,有机会就吃掉它,能消灭多少就消灭多少。我军的胜利越大,人民群众活动越积极,我的处境就越有保障,越安全。须知蒋委员长只认得拳头,不认识礼让。”这种将谈判桌与战场紧密联系的战略思想,正是重庆谈判最终能够达成《双十协定》的重要原因。图集通过视觉呈现与文献解读相结合的方式,使这段历史更加立体鲜活。

表:《红岩文库》首批三部著作的主要特点与历史价值

| 书名 | 主要内容 | 历史价值 | 当代启示 |

|---|---|---|---|

| 《中国共产党抗战大后方外事工作历史资料汇编》 | 系统梳理抗战时期中共在国统区的外事工作 | 填补党史研究空白,展示中共外交智慧 | 对外开放与自主创新的辩证关系 |

| 《宣传出去 争取过来——中共中央南方局与世界反法西斯统一战线图集》 | 以图像资料展现南方局的国际统战工作 | 视觉化呈现历史,还原多元宣传策略 | 国际传播能力的建设与提升 |

| 《为和平而奋斗:毛泽东与重庆谈判展览图集》 | 全面展示重庆谈判的历史过程与细节 | 首次公开大量文物文献,还原关键历史转折 | 原则坚定性与策略灵活性的统一 |

红岩精神的当代价值与传承路径

《红岩文库》的出版不仅是一项学术工程,更是红色基因传承的重要实践。在新时代背景下,红岩精神所蕴含的理想信念、政治智慧、人格力量与革命正气,依然焕发着勃勃生机。从《红岩》小说中江姐、许云峰等英雄人物”毒刑拷打是太小的考验!竹签子是竹做的,共产党员的意志是钢铁!”的铮铮誓言,到周恩来、董必武等南方局领导人在复杂环境中坚持斗争的革命实践,红岩精神已经深深融入中国共产党的精神血脉,成为激励后人不断前进的强大动力。

红岩精神首先体现为对理想信念的坚定执着。在国民党统治区的险恶环境中,南方局工作人员和地下党员们随时面临被捕、酷刑甚至死亡的威胁,但他们依然前赴后继、英勇斗争。《红岩》小说中的人物原型和作者罗广斌、杨益言等革命先辈,”和《红岩》小说中的英雄人物一样,经历了惊心动魄的斗争生活,用实际行动诠释了对党的忠诚和对共产主义的坚定信念”。这种精神品质在当今时代依然具有重要价值。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务,党员干部更需要从红岩精神中汲取力量,”常补精神之’钙’,做忠诚坚定的共产党人”。

红岩精神还体现为在复杂环境中开展工作的政治智慧。南方局在周恩来领导下,创造性地执行党中央的路线方针,在国统区打开了统战工作的新局面。他们根据不同时期的国际形势变化,灵活调整对外政策,如苏德战争和太平洋战争爆发后,周恩来立即提出”反法西斯侵略的国家,更应联成一体,休戚相关”的判断,推动国际反法西斯统一战线的形成。这种实事求是、与时俱进的工作方法,对于今天处理复杂国际关系、开展大国外交仍有借鉴意义。《红岩文库》中记载的南方局外事工作案例,如”利用《新华日报》和《群众》周刊两大阵地”宣传中共主张,编译英文小册子向国际人士散发,这些具体而微的历史细节,为今天的国际传播能力建设提供了宝贵经验。

《红岩文库》的出版本身就是一种文化传承的创新实践。文库突破了传统革命历史研究的单一模式,将”历史研究深化、理论阐释创新、文物保护活化利用”融为一体,形成了立体化的红岩文化育人体系。特别是文库计划推出的50部图书中,包含”党员干部和青少年读物”,这表明编纂者充分考虑了不同受众的接受特点,注重红色文化的分众化传播。这种思路与当年南方局”宣传出去,争取过来”的工作方针一脉相承,都体现了对受众心理和传播规律的尊重。

在数字技术迅猛发展的今天,红岩精神的传承也面临着新的机遇与挑战。《红岩文库》中提到”影音资料修复”技术的应用,提示我们可以通过数字化手段让革命历史资源”活起来”。虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术可以重现重庆谈判、南方局外事活动等历史场景,使观众获得沉浸式体验;人工智能辅助的文献分析可以挖掘历史数据中的深层联系,为研究提供新视角;社交媒体平台则为红色文化的广泛传播提供了便捷渠道。然而,技术只是手段,真正的传承核心在于精神内涵的挖掘与诠释。《红岩文库》的价值正在于它通过扎实的史料整理和理论研究,为技术创新提供了丰富内容支撑。

红岩精神的传承还需要与时代主题紧密结合。在抗战时期,红岩精神表现为为民族解放而奋斗的牺牲精神;在建国初期,表现为建设新中国的创业精神;在改革开放时期,表现为开拓创新的进取精神;在新时代,则表现为实现中华民族伟大复兴的奋斗精神。《红岩文库》首批图书选择在抗战胜利80周年和重庆谈判80周年之际发布,正是这种结合的生动体现。它提醒我们,历史纪念不仅是为了回顾过去,更是为了启迪今天、昭示未来。正如《不屈的脊梁——纪念抗战胜利80周年》征文活动所强调的,要”深入挖掘抗战历史中的文化价值与精神力量,表达对抗战历史的深刻思考和对先辈的敬仰之情”,这种挖掘与表达,正是连接历史与现实的桥梁。

红岩精神的传承路径还可以更加多元化。除了文献出版、展览展示等传统形式外,还可以探索艺术创作、文创产品、研学旅行等新形式。事实上,《红岩》小说本身就是一个成功案例,它自出版以来”发行逾1000万册”,并被列入”教育部指定的中小学生课外阅读必读书”。这部”红色经典”之所以能够经久不衰,正是因为其”经受了读者的检验和历史的淘洗”,将革命理想与艺术魅力完美结合。《红岩文库》的编纂者也应当借鉴这一经验,在保证学术严谨性的同时,注重叙事方式的创新和表达语言的生动,使文库成果能够真正”飞入寻常百姓家”。

回望历史,红岩精神诞生于中华民族生死存亡的危急关头,孕育于中国共产党人为民族解放而奋斗的艰苦实践中;展望未来,这一精神将继续照亮我们前行的道路。《红岩文库》的出版,恰如一座连接过去与现在的桥梁,让我们能够透过历史的烟云,汲取前行的力量。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,红岩精神必将焕发新的时代光彩,激励我们克服一切艰难险阻,向着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。