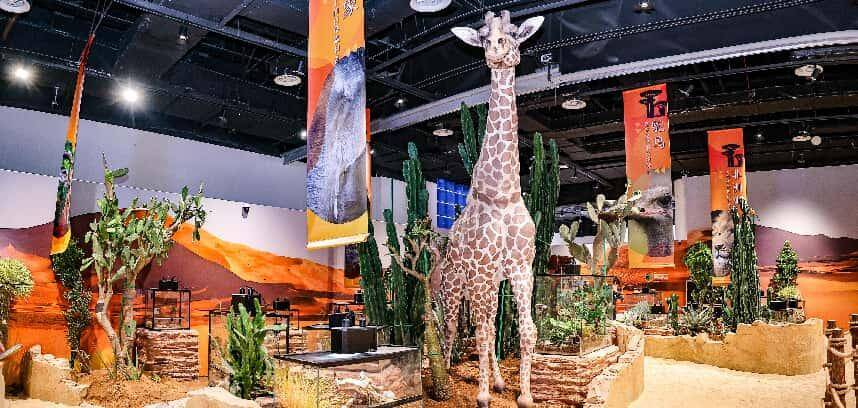

青岛,这座以碧海蓝天闻名的海滨城市,在 2025 年暑期迎来了一场颠覆认知的科学盛宴 —— 青岛科技馆年度特展 “漠” 名奇妙。当游客们走出胶东国际机场,放下行李的第一站不再是栈桥或八大关,而是直奔位于红岛的科技馆,在海风与沙粒的交织中开启一场跨越海洋与沙漠的生态探索之旅。

一、1000 平米真沙秘境:重塑沙漠认知的感官实验室

踏入展区的瞬间,脚掌传来的触感令人惊呼 ——1000 平米的沙漠实景全部采用腾格里沙漠原生沙粒铺就,沙粒间还夹杂着梭梭草根与骆驼刺的碎屑。“这是我们与中科院沙漠研究所合作的成果,连沙粒的粒径分布都严格按照沙漠表层土标准复刻。” 展区负责人介绍,为了还原沙漠生态,团队耗时三个月从内蒙古运输了 300 吨黄沙,并通过湿度控制系统模拟出沙漠昼夜 15-20℃的温差波动。

在 “戈壁风语” 展区,激光雕刻的雅丹地貌群在声光电的配合下呈现出风蚀过程:超声波装置模拟出 8 级狂风的呼啸,投影在岩壁上的动态纹路实时显示着每秒 0.01 毫米的侵蚀速度。“孩子们可以亲手触摸这些岩壁,感受自然力量的微观表达。” 讲解员引导观众触摸不同年代的风蚀面,“这处光滑的曲面需要至少 500 年的风雕才能形成。”

最令人称奇的是 “血色盐湖” 展区。当游客们站在玻璃观景台上俯瞰时,眼前呈现出一片玫瑰色的湖水 —— 这是通过添加杜氏盐藻和嗜盐古菌实现的生态奇观。“这些微生物在高盐环境中合成 β- 胡萝卜素,使湖水呈现红色。” 工作人员现场演示提取湖水样本,在显微镜下展示微生物的运动轨迹,“这其实是沙漠中的生命奇迹,证明极端环境中也能孕育复杂生态系统。”

二、活体生态剧场:与沙漠精灵的亲密对话

穿过用软包材料模拟的沙漠沼泽池,特制的狐獴观测缸出现在眼前。这群沙漠中的 “哨兵” 正通过玻璃与游客对视,孩子们兴奋地模仿它们直立警戒的姿势。“我们特别设计了双向观察系统,游客在观察狐獴的同时,动物也不会受到强光和噪音的干扰。” 饲养员介绍,缸内还原了纳米比亚沙漠的地下洞穴系统,配备恒温恒湿控制系统和紫外线模拟日光浴区。

在 “沙漠方舟” 展区,500 余件动植物活体与标本构建起完整的生态链:双峰驼的驼峰内储存着 20 公斤脂肪,足以支撑其在无水环境中生存 15 天;豪猪的 3 万根棘刺每根都带有倒钩,能在 0.1 秒内完成竖刺防御;鸸鹋的气囊系统可将呼吸效率提升 40%,适应沙漠高温环境。“这些生物的生存智慧,其实为人类应对极端环境提供了灵感。” 科普老师现场演示鸸鹋羽毛的防水结构,“它们的羽枝呈螺旋状排列,能有效防止水分蒸发。”

最受欢迎的互动装置是 “沙漠生存挑战”。游客戴上 VR 眼镜后,将置身于撒哈拉沙漠的沙尘暴中,需要通过收集露水、辨别方向、搭建庇护所等环节完成生存任务。“我们在手柄中植入了温度传感器,当虚拟温度超过 40℃时,手柄会发热模拟真实体感。” 技术人员介绍,这套系统已通过中科院的环境模拟认证,能准确复现沙漠环境的物理参数。

三、角色扮演解谜:沉浸式科普的范式革命

从领取 “沙漠探险官” 护照开始,每位游客都化身成科考队员。护照上的二维码关联着 20 余个互动任务:在 “沙丘密码” 区,需要通过观察沙波纹理判断风向;在 “绿洲水文站”,要使用便携式水质检测仪分析地下水矿化度;在 “丝路驿站”,则要通过称量货物、计算商队行进速度完成贸易任务。“这些任务都经过教育专家设计,涵盖地理、物理、化学等多学科知识。” 项目负责人展示后台数据,“目前完成全部任务的游客平均耗时 2.3 小时,知识掌握率比传统参观模式提升 67%。”

最引人入胜的是互动科普剧《消失的仙人掌》。当观众们聚集在 “沙漠警局” 时,全息投影的警长突然出现:“我们收到线报,珍稀的墨西哥巨人柱仙人掌被盗,现场只留下这些线索。” 孩子们立即化身小侦探,通过分析土壤中的花粉、仙人掌刺的断口形态、监控录像中的影子长度等证据,最终锁定了 “嫌疑人”—— 一只迷路的沙漠狐。“这种 PBL(项目式学习)模式让孩子们在解决问题的过程中,自然掌握植物学、法医学和数学知识。” 编剧介绍,每场演出都会根据观众的推理方向生成不同剧情分支。

展览的最后一站是 “古商道市集”。当游客们穿越时光隧道,瞬间置身于千年之前的丝绸之路上:骆驼商队的驼铃声由远及近,波斯商人用天平称量着乳香和没药,西域舞娘的胡旋舞扬起阵阵黄沙。“我们特别调配了 12 种香料的混合气味,通过新风系统在不同区域释放。” 策展人介绍,市集上的每件商品都暗藏科学玄机:会发光的夜明珠其实是萤石标本,能演示荧光效应;能预报天气的奇石内部嵌有湿度传感器。

四、两极对比叙事:海洋城市的生态哲学

这场特展的精妙之处,在于其暗含的生态对比叙事。当观众结束沙漠之旅,转身便进入科技馆的常设展厅 —— 深海探索区。巨大的 “奋斗者” 号模型与沙漠展区的骆驼标本形成鲜明对比:一个是人类征服深蓝的壮举,一个是生命适应干旱的奇迹。“我们希望通过这种对比,引发观众对地球生态多样性的思考。” 科技馆馆长表示,馆方特别制作了 “海洋 – 沙漠生态循环” 互动模型,展示水汽如何从海洋蒸发,经大气环流输送到沙漠形成降雨,再通过地下径流回归海洋的全过程。

展览期间,科技馆还推出 “双极科考营” 亲子活动:上午在沙漠展区学习耐旱植物栽培,下午到海边参与红树林种植;晚上则通过卫星连线中科院罗布泊科考队,听科学家讲述沙漠与海洋研究的最新发现。“这种跨生态系统的学习体验,能帮助孩子们建立地球系统科学的整体认知。” 教育部门负责人介绍,已有 20 余所学校将该展览纳入暑期研学课程。

这场持续三个月的特展,不仅是一场科普盛宴,更是一次城市文化的创新表达。当夜幕降临时,科技馆的外墙投影亮起,海洋波浪与沙漠沙丘的光影交织,仿佛在诉说着青岛作为海洋城市的开放胸怀。正如一位观众在留言簿上所写:“在这里,我触摸到了地球的呼吸 —— 它有时是咸涩的海浪,有时是滚烫的沙粒,但永远充满生机与奇迹。”