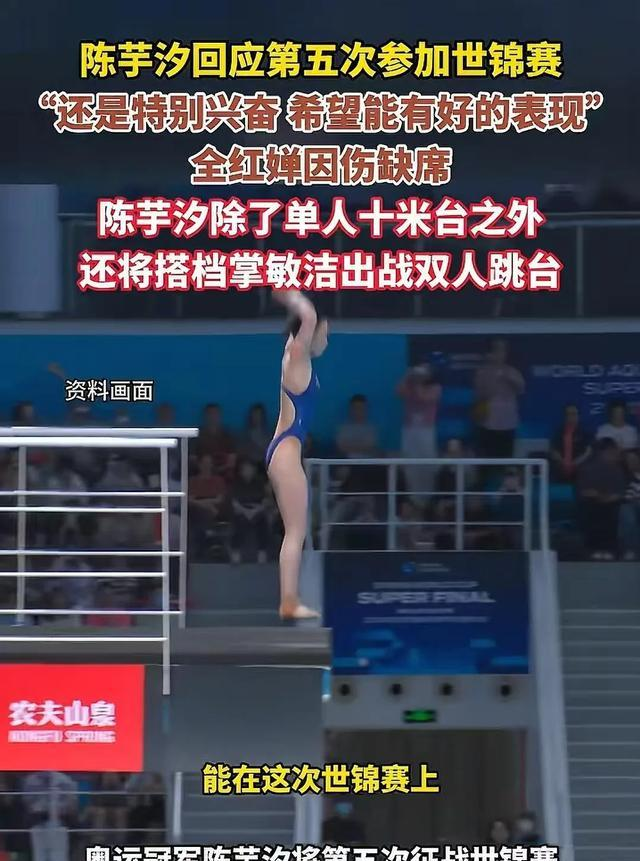

2025年7月的狮城新加坡,湿热的海风裹挟着泳池的清凉,将跳水馆的玻璃幕墙映得发亮。再过三天,备受瞩目的游泳世锦赛跳水项目就要拉开战幕,可原本被视作”最吸睛对决”的女子十米台单人赛,却因一张缺席名单掀起了意想不到的波澜——17岁的全红婵因脚踝旧伤复发无缘参赛,这让原本”陈芋汐vs全红婵”的巅峰对决,意外演变成了”陈芋汐vs谢佩玲”的新老较量。这场充满变数的赛事,正悄然改写跳水界的叙事节奏。

缺席的”天才少女”:全红婵的伤与成长课

全红婵的缺席,早在半年前就埋下了伏笔。今年5月的全国跳水冠军赛,这位曾在东京奥运会以”水花消失术”惊艳世界的天才少女并未现身。官方给出的理由是”脚踝旧伤复发”,但熟悉她的人都知道,这处从14岁起就伴随她的老伤,早已成为悬在她职业生涯头顶的达摩克利斯之剑。

跳水运动员的脚踝,是全身最精密的”弹簧装置”——起跳时需要瞬间爆发将身体弹向10米高空,入水时则要像一根针般精准刺破水面。全红婵的脚踝曾在东京奥运周期承受过远超同龄人的压力:为了完成207C(向后三周半抱膝)这个当时对她而言的高难度动作,她每天要在蹦床上加练上百次;为了控制体重,她曾连续三个月只吃清水煮菜,身高1.55米的她体重一度跌至43公斤。这些付出让她在14岁就站上奥运最高领奖台,却也让脚踝软骨磨损严重,每到阴雨天便会肿痛难忍。

今年6月,全红婵回到广东湛江的老家养伤。视频里的她穿着宽松的T恤,蹲在院子里逗弄外婆养的大黄狗,眉眼间褪去了赛场上的锋芒,多了几分邻家女孩的青涩。”医生说现在最重要的是养,不能再给脚踝加压了。”她在视频里笑着说,可手指无意识地摩挲着脚踝的动作,还是暴露了内心的焦虑。对于一个正处于发育高峰期的跳水运动员来说,停训两个月意味着什么?不仅是动作熟练度的流失,更是对心理状态的巨大考验——当同门师妹们在训练馆里翻腾跳跃时,她只能对着镜子回忆动作要领;当教练组讨论世锦赛名单时,她的名字始终未被提及。

中国跳水队的名单最终公布时,谢佩玲的名字出现在十米台单人项目的首位。这个消息如同一颗投入平静湖面的石子,在粉丝圈掀起了不小的波澜:”没有全妹的比赛,总觉得少了点味道。”但竞技体育的残酷与魅力,恰恰在于它从不会因某个人的缺席而停滞。当全红婵在湛江的阳光下慢慢恢复时,陈芋汐和谢佩玲已经在新加坡的训练馆里开始了最后的冲刺。

“定海神针”陈芋汐:五年磨一剑的”稳”

如果说全红婵是跳水界的”天才少女”,那么陈芋汐则是”大器早成”的典范。2005年出生的她,12岁便入选国家队,16岁就搭档全红婵拿下东京奥运会女子双人十米台金牌。五年间,她参加了五届世锦赛、三届世界杯,收获四金两银的战绩,东京和巴黎两届奥运会的双人台金牌从未旁落。在跳水界,人们习惯称她为”定海神针”——无论对手如何强劲,无论比赛压力多大,她的动作总能保持着令人惊叹的稳定性:近四年的国际大赛中,她的失误率始终低于0.8%,5253B(向后两周半翻腾一周半转体)这个被视作”女子十米台天花板”的动作,她的完成分从未低于9.5分。

“芋汐的技术特点是’稳中有进’。”中国跳水队教练组这样评价她。与全红婵的”天赋型”不同,陈芋汐的成功更多源于日复一日的”精准打磨”。从12岁进入国家队开始,她的训练日志里就写满了细节:”起跳角度调整0.5度””空中身体姿态保持时间延长0.1秒””入水时手臂夹角缩小1度”。这些看似微小的调整,需要每天在水上训练4-5小时,外加2小时的陆上力量和平衡训练才能实现。北京国家队的训练馆里,她的跳板边缘有一道浅浅的划痕——那是她连续三年每天固定位置起跳留下的印记。

今年上半年,陈芋汐用两场关键胜利为自己正名:4月的墨西哥瓜达拉哈拉世界杯,她在决赛中力压全红婵夺冠,总分高出12.3分;5月的北京超级决赛,面对状态回升的全红婵,她以207C动作的完美发挥锁定胜局,最后一跳的水花细密得几乎看不见。这两场胜利不仅巩固了她在队内的核心地位,更让她在面对谢佩玲的挑战时,多了一份”曾经沧海”的底气。

“黑马”谢佩玲:15岁的”完美主义”新星

如果说陈芋汐是”稳”的代表,那么15岁的谢佩玲则是”变”的象征。这个2009年出生的湛江姑娘,与全红婵同乡同门,却比师姐晚三年进入国家队。但这三年,她用近乎”疯狂”的训练填补了时间差距:每天水上训练7小时,陆上体能训练4小时,周末加练2小时——这样的强度,连许多成年运动员都难以承受。

“小谢的身体条件太好了!”教练组提起她时总忍不住赞叹。1.55米的身高、45公斤的体重,恰好处于女子跳水运动员的”黄金体型”:既不会因太高而影响空中姿态控制,也不会因太矮而缺乏起跳爆发力。更难得的是,她的身体柔韧性和爆发力远超同龄人——15岁的她,已经能完成难度系数3.3的207C动作,成功率高达96%;在双人项目上,她与蒋林静搭档拿下的全国冠军赛金牌,其同步性和动作完成度甚至被评价为”超越部分成年组选手”。

谢佩玲的”完美主义”,在训练馆里体现得淋漓尽致。为了改进207C的动作细节,她会反复观看自己的水下录像,连脚趾尖的弯曲角度都要调整到最佳;为了提升入水效果,她会在跳板上放置一枚硬币,要求自己入水时”不能溅湿硬币”。”教练说,我的动作像’教科书’。”她曾在采访中笑着说,眼睛里闪烁着自信的光芒。这种自信并非盲目——在全国冠军赛的个人全能赛中,她以一套包含3个难度系数3.0以上动作的成套组合,力压多位经验丰富的师兄师姐,摘得银牌。

十米台的”三国杀”:经验、稳度与冲劲的碰撞

如今,新加坡体育中心的跳水馆里,陈芋汐和谢佩玲的训练身影成了最常见的风景。陈芋汐会在每天清晨第一个到达场地,用半小时进行简单的拉伸和陆上模仿,然后走上跳板,一遍又一遍地重复5253B——这个被她称为”压箱底”的动作;谢佩玲则会比她晚半小时到场,先在蹦床上加练20分钟的柔韧性,然后重点攻克207C的入水角度。两人的训练风格截然不同:陈芋汐的每一跳都带着”计算好的精准”,谢佩玲的每一次起跳都蕴含着”不计后果的冲劲”。

“这会是一场很有意思的对决。”国际泳联赛事评论员约翰·史密斯在赛前分析中指出,”陈芋汐有丰富的国际大赛经验,她的稳定性能顶住任何压力;谢佩玲则有年龄优势,身体恢复快,动作完成度高。更关键的是,两人都没有绝对的’必胜把握’——陈芋汐担心新人冲击,谢佩玲害怕老将的经验。”

这种微妙的竞争关系,同样体现在中国队内部的氛围里。教练组刻意避免将两人放在一起比较,而是强调”各自突破”:”陈芋汐需要在保持稳定的基础上增加动作难度,谢佩玲则要在关键比赛中证明自己的抗压能力。”领队周继红在接受采访时说,”世锦赛是检验运动员成长的重要舞台,无论谁夺冠,都是中国跳水的胜利。”

赛场之外:跳水”黄金时代”的传承与新生

站在新加坡跳水馆的看台上,看着陈芋汐和谢佩玲一遍又一遍地练习动作,很难不感慨中国跳水的”黄金时代”正在悄然延续。从高敏、伏明霞到郭晶晶、吴敏霞,从陈若琳、何姿到全红婵、陈芋汐,再到如今的谢佩玲,这条传承链从未断裂。每个时代的运动员都有自己的故事:全红婵的”横空出世”,陈芋汐的”稳扎稳打”,谢佩玲的”厚积薄发”,共同构成了中国跳水的壮丽图景。

对于全红婵来说,这次缺席或许是一次”成长的必修课”。在湛江的家中,她开始跟着康复师学习如何通过核心力量训练保护脚踝;在社交媒体上,她偶尔会分享自己的康复进展,字里行间满是对回归赛场的期待。”等我回来,还要跳207C给教练看!”她在最近的分享中写道。而对于陈芋汐和谢佩玲来说,这次世锦赛则是她们证明自己的舞台——前者需要用金牌巩固”跳水皇后”的地位,后者则渴望用胜利开启属于自己的时代。

7月29日,女子十米台预赛即将打响。当陈芋汐和谢佩玲站在跳板上,望着10米高空的跳台时,她们或许会想起同一个画面:三年前的东京奥运会,全红婵以”三跳满分”惊艳世界;两年前的巴黎奥运会,陈芋汐与全红婵搭档卫冕双人台金牌。如今,当全红婵暂时缺席,这场”新老对话”注定会成为跳水史上的一段经典。

无论最终谁将站上最高领奖台,有一点早已注定:中国跳水的”梦之队”传奇,仍将继续书写下去。因为在这片跳台上,不仅有天才的闪耀,更有坚持的力量;不仅有胜利的欢呼,更有成长的感动。而这,或许才是竞技体育最动人的魅力所在。