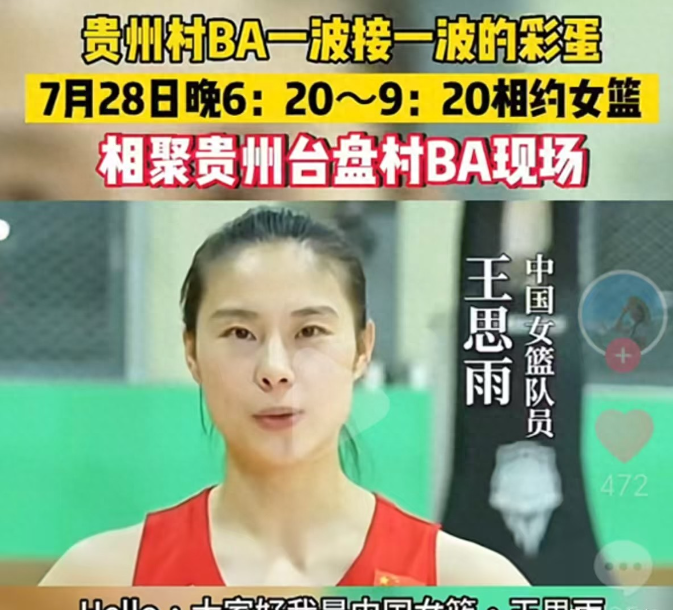

七月的黔东南,蝉鸣裹着稻花的清香在山风里流转。台盘村的晒谷场上,老杨头正踩着竹梯往篮球架旁挂新写的横幅——”国手来了!7月28,台盘等您”。红底黄字的横幅在风里翻卷,像一面跳动的旗帜,与不远处篮球架上”以球会友,不分你我”的手写标语相映成趣。这个因”村BA”火遍全国的苗族村落,此刻正浸在一种隐秘而炽热的期待里:7月28日晚6点20分,中国女篮的王思雨、李缘、张茹将带着城市里的星光,踩着田埂间的月光,走进这个被篮球点燃的”乡村竞技场”。

从”野球”到”现象”:台盘村的篮球基因

若要追问台盘村为何能成为”村BA宇宙中心”,72岁的村支书吴明昌总会摸着下巴笑:”我们这儿的篮球,是长在泥土里的。”他记得上世纪80年代,村里第一副篮球架是用两根杉木杆、两块旧门板拼凑的;90年代,农闲时的晒谷场总围满了赤膊的庄稼汉,运球声、喝彩声能惊飞稻田里的白鹭;2022年夏天,一段村民自发组织的篮球赛视频意外在网上走红,从此”村BA”成了台盘的另一种身份——没有恒温场馆,露天球场沾着晨露与稻穗;没有明星球员,场上跑的是扛过锄头、握过犁耙的”泥腿子”;没有高额奖金,冠军奖杯是村民手工打造的木质雕塑,刻着”团结”二字。

但就是这样的”土味”赛事,去年夏天吸引了全国3亿网友在线围观。球场边的观众席永远座无虚席:穿苗绣围裙的阿婆举着手机录视频,戴草帽的大叔抱着刚摘的西瓜当应援物,放暑假的学生把书包堆成”人墙”,连邻村的牛群都好奇地探着脑袋往场边凑。最动人的场景发生在决赛夜:一位挑着菜筐的老奶奶挤到前排,把最新鲜的黄瓜分给球员;中场休息时,村里的腰鼓队突然杀出,红绸子在暮色里划出弧线,与篮球入网的”唰”声撞出奇妙的和谐。

国手来电:一场打破边界的”双向奔赴”

7月27日午后,台盘村的游客中心来了三位特殊的客人。王思雨穿着印有”中国女篮”的白色T恤,蹲在台阶上和工作人员学打苗绣;李缘踮着脚往篮球架上贴贴纸,发梢沾着晒谷场的草屑;张茹捧着一碗村民送来的冰粉,辣得直吐舌头却又舍不得放下——这是她们第一次以”村BA访客”的身份,提前触摸这片土地的温度。

“以前总觉得村BA是电视里的热闹,来了才知道,这里的篮球是有心跳的。”在球员休息室,王思雨摸着墙上村民手写的加油标语,声音里带着感慨。墙上的字迹歪歪扭扭,却满是真挚:”王思雨妹妹,投三分时记得像咱插秧,腰板直!””李缘姐姐,抢篮板要像割稻子,手脚麻利!””张茹妹子,咱们村的后生等你教三步上篮!”这些带着泥土气的话语,比任何精心准备的欢迎仪式都更让人心暖。

按照原定计划,三位国手将在28日晚与当地”草根球队”进行一场友谊赛。但更让人期待的,是她们主动提出的”接地气”安排:赛前跟着村里的老教练学吹哨子,中场休息时教小朋友运球,赛后和村民围坐吃长桌宴——酸汤鱼、折耳根炒腊肉、糯米酒,这些最地道的苗家风味,早已列进她们的”体验清单”。”篮球从来不是高高在上的运动,它能在大山里扎根,能在晒谷场生长,就说明它的本质是属于每一个热爱它的人。”张茹的话,道出了三位国手此行的初心。

当专业遇见纯粹:一场关于热爱的对话

为了迎接这场特殊的聚会,台盘村的准备工作早已悄悄展开。村里的绣娘熬了三个通宵,赶制了300条绣着”中国女篮”的苗绣头巾;后厨的师傅杀了自家养的黑毛猪,准备用传统的”坛子肉”招待客人;连平时最腼腆的”村BA代言人”——放牛娃出身的初中生石天宇,都跟着体育老师练了整整一周的解说词:”各位叔叔阿姨,等下看我们和国手姐姐比赛,要记得给我们加油哦!”

更令人感动的是村民们的”小心思”。有人在球场边立起”国手加油”的木牌,用红漆写着每位球员的号码;有人翻出压箱底的胶鞋,说要给国手们当”战靴”;还有人悄悄联系了在外打工的年轻人,让他们务必赶回家乡见证这场”历史性的相遇”。”我们不是要巴结谁,就是想让国手们看看,我们的篮球有多热乎。”村民龙大叔蹲在球场边抽着旱烟,眼里闪着光,”就像当年我们在田埂上打球,老乡们端着饭碗来围观一样,现在轮到我们当观众,看国手们和我们一起流汗。”

7月28日:一场关于篮球的”乡村派对”

暮色渐浓时,台盘村的晒谷场开始热闹起来。临时搭建的舞台上,村民自发的乐队正调试着芦笙;篮球架下的空地上,孩子们追着篮球跑,笑声撞碎了晚霞;卖冰粉的阿姐往碗里多舀了两勺红糖,嘴里念叨着”等下国手来了,要让她们尝尝甜滋滋的台盘味道”。

晚上6点20分,当王思雨、李缘、张茹的身影出现在球场入口时,全场爆发出山呼海啸般的欢呼。有人举着手机直播,有人吹起响亮的口哨,连路过的云雀都被惊得扑棱棱飞向天空。”Hello,大家好!我是中国女篮·王思雨!”王思雨接过话筒,声音里带着藏不住的兴奋;李缘晃了晃手里的篮球:”我是李缘,今天我要和大家比比谁的运球更稳!”张茹则举起一碗冰粉:”我是张茹,等下输球的一方要请大家喝冰粉哦!”话音未落,全场笑成一片。

随后的互动环节里,三位国手换上了村民送来的胶鞋,和村里的”草根球员”组队比赛。王思雨的三步上篮引来阵阵喝彩,李缘的抢断快如闪电,张茹的传球总能在最恰当的时机送到队友手中。汗水顺着她们的脸颊滑落,却没有人擦——因为场边的阿婆正举着蒲扇给她们扇风,小朋友追着她们要签名,连平时严肃的村支书都站在篮架下,用苗语大声喊着”加油”。

比赛结束时,夕阳把每个人的影子拉得很长。王思雨蹲在地上,和一个扎羊角辫的小女孩合影;李缘被几个小伙子围住,教他们如何正确发力投篮;张茹则端着一大碗折耳根炒腊肉,和村民们有说有笑。球场边的广播里,循环播放着村民们自制的口号:”篮球不分高低,热爱不分城乡!”

乡村体育的另一种可能

当最后一盏路灯亮起时,台盘村的夜晚才刚刚开始。有人提议明年村BA增设”国手表演赛”,有人商量着建一个”村BA博物馆”,还有人偷偷把今天的照片发在朋友圈,配文:”原来篮球可以这么燃,原来乡村可以这么潮。”

这场看似偶然的”国手下乡”,实则是乡村体育与专业体育的一次深情对话。它告诉我们:篮球的魅力,不在昂贵的场馆,而在每一次跳跃时的心跳;不在耀眼的聚光灯,而在每一声发自内心的喝彩;不在遥远的国际赛场,而在脚下的泥土里,在身边的笑容里。

7月28日的台盘村,用一场最质朴的相聚,完成了对”热爱”最生动的诠释。当国手的汗水滴在晒谷场的泥土里,当村民的掌声回荡在山谷间,我们看到的不仅是一场篮球活动,更是乡村文化自信的觉醒——原来我们的乡土里,早就埋下了热爱的种子,只等一阵风,就能长成参天大树。

而这场风,叫做”村BA”;这棵树,叫做”热爱”。