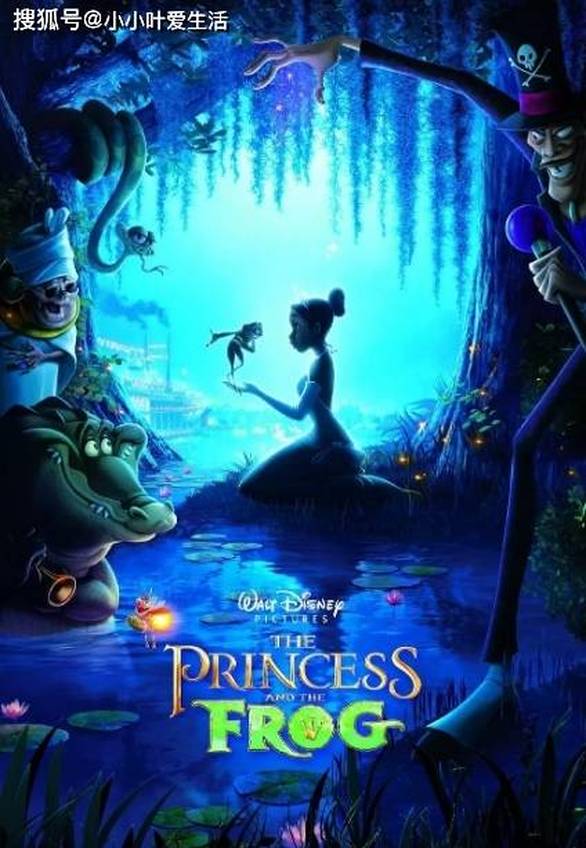

2009年的圣诞档,一部名为《公主与青蛙》的动画电影悄然登陆北美影院。与当时席卷全球的3D动画浪潮不同,这部由迪士尼动画工作室推出的作品选择了一条“逆行之路”——以传统的赛璐珞手绘技术,将观众带回1920年代的新奥尔良。更令人震撼的是,银幕上那个系着红色发带、系着围裙在厨房忙碌的黑人女孩蒂亚娜,用一把打破75年白人垄断的钥匙,为“迪士尼公主”这个全球最知名的童话IP,打开了一扇通向多元文化的新大门。

一、75年等待:当“公主”的皮肤终于有了不同的颜色

若要理解《公主与青蛙》的划时代意义,必须先回溯迪士尼“公主宇宙”的成长史。从1937年《白雪公主》中那个皮肤胜雪、等待王子拯救的金发姑娘算起,迪士尼用72年时间构建了一套关于“公主”的经典模板:她们或是不食人间烟火的贵族小姐(《灰姑娘》《睡美人》),或是被女巫诅咒的落难仙女(《小美人鱼》《冰雪奇缘》前传),但所有故事的底层逻辑始终围绕一个核心——公主的价值需要通过“被爱”“被拯救”来实现。即便是2013年《冰雪奇缘》试图颠覆这一模式,艾莎与安娜的故事依然带着北欧神话的白人底色。

直到2009年,蒂亚娜的出现彻底改写了这段历史。这个在新奥尔良街头经营餐厅、把“成为餐厅老板”写进日记的黑人女孩,没有华丽的城堡,没有魔法水晶鞋,甚至没有等待她的王子——至少在一开始没有。她会在暴雨天为了凑齐餐厅租金拼命打工,会在表兄劳伦斯的调侃下红着脸反驳“女孩不需要赚那么多钱”,会在看到流浪猫受伤时立刻放下手头工作去救助。这个充满烟火气的角色,让“公主”第一次从童话书的烫金封面里走出来,变成了每个努力生活的普通人的镜像。

迪士尼动画制片人约翰·拉塞特曾回忆:“当我们决定塑造首位黑人公主时,最大的挑战不是肤色,而是如何让她真实可信。”制作团队走访了新奥尔良的非裔社区,记录老人们讲述的爵士乐故事,观察家庭主妇在厨房烹饪的姿态,甚至请来了真正的爵士乐手参与配乐。最终呈现的蒂亚娜,既有南方黑人的热情爽朗,又有小企业主的坚韧务实,她的梦想不是“嫁给王子”,而是“用自己的双手创造未来”——这一设定,比任何华丽的魔法都更能击中观众的内心。

二、手绘的温度:当2D动画在3D浪潮中绽放最后的光芒

如果说“黑人公主”是《公主与青蛙》的社会突破,那么其对2D手绘动画的坚守,则是一场对抗工业流水线的“美学起义”。2009年前后,全球动画产业正经历着剧烈的技术革命:皮克斯的《飞屋环游记》用3D技术构建出漂浮的仙境,《阿凡达》用动作捕捉技术重新定义电影的真实感,而迪士尼自己也在2006年收购皮克斯后,逐渐将重心转向3D动画。在这样的背景下,《公主与青蛙》选择回归赛璐珞手绘,更像是一场蓄谋已久的“文化宣言”。

导演罗恩·克莱蒙兹对此解释道:“新奥尔良的故事需要‘手的温度’。”在这部耗时4年的动画中,每一帧画面都保留着手绘的笔触痕迹——蒂亚娜围裙上的褶皱是画师用细毛笔逐条勾勒的,沼泽地的夜晚萤火虫的光晕是用渐变颜料晕染的,甚至连角色眨眼时睫毛的颤动,都带着手绘特有的灵动感。这种“不完美”的质感,恰恰成为了电影最动人的武器:当蒂亚娜在雨夜奔跑时,雨水顺着她的脸颊滑落,水痕边缘的毛边不是技术缺陷,而是画师特意保留的“呼吸感”,让观众仿佛能触摸到角色的体温。

技术与艺术的博弈,在《公主与青蛙》中得到了完美的平衡。影片中,爵士乐大师路易斯·阿姆斯特朗配音的“雷米”角色,其萨克斯风演奏的画面采用了“动态分镜”技术——画师们根据真实的爵士乐演奏录像,逐帧模仿乐手的指法与肢体语言,最终呈现出的画面既有手绘的流畅,又带着现场演出的即兴感。这种对“人文细节”的极致追求,让3D动画难以复制的“人性温度”重新回到了银幕上。

三、文化破冰:一个黑人公主如何重塑童话的边界

《公主与青蛙》的上映,如同一块投入湖心的石子,在全球范围内激起了关于“文化多样性”的广泛讨论。在非裔社区,家长们带着孩子走进影院时眼含热泪:“我的女儿终于能在电影里看到和自己肤色一样的英雄了。”教育机构则将影片纳入“多元文化课程”,认为蒂亚娜“通过努力实现梦想”的故事,比任何教科书都更能传递积极的价值观。甚至有评论家指出,这部电影的意义远超“首位黑人公主”本身——它标志着迪士尼开始从“文化输出者”转变为“文化对话者”。

这种转变,在影片的叙事细节中处处可见。蒂亚娜的餐厅“弗里曼餐厅”以新奥尔良著名的克里奥尔菜为主题,菜单上的秋葵浓汤、烤肋排、可丽饼不仅是美食符号,更暗含着非裔美国人的饮食文化史;反派角色“面部变化女巫”玛丽·拉文的动机,被设计为对“美丽标准”的偏执——她因不满自己平凡的外貌而诅咒他人,这一设定打破了“女巫=纯粹邪恶”的刻板印象,隐喻了现实中对“外貌焦虑”的批判。

影片的音乐同样是一场文化盛宴。除了经典的爵士乐,制作团队还融入了灵歌、福音、蓝调等多种非裔音乐元素。当蒂亚娜与青蛙纳温在月光下合唱《Almost There》时,轻快的钢琴伴奏中夹杂着口琴的呜咽,歌词里“不管别人怎么说,我要靠自己走下去”的宣言,既呼应了爵士乐“即兴创造”的精神,也成为了当代女性独立的的时代注脚。

童话的未来,从来不是单一的颜色

14年后再看《公主与青蛙》,它的豆瓣7.7分或许不算惊艳,但其留下的文化遗产早已超越了评分本身。它证明了童话可以不依赖魔法与拯救,而用真实的生活热情打动人心;它展示了动画技术可以为文化表达服务,而不是相反;更重要的是,它用一个黑人女孩的故事告诉世界:童话的边界,应该由所有渴望被看见的人共同书写。

当2023年迪士尼推出首部拉丁裔公主《魔法满屋》时,当2024年《疯狂元素城》聚焦移民群体的情感共鸣时,我们都能看到《公主与青蛙》的影子——那是对多元文化的尊重,对真实人性的刻画,更是对“每个普通人都可以成为自己的英雄”的信念。从这个意义上说,蒂亚娜不仅是迪士尼的“首位黑人公主”,更是所有被忽视群体在童话世界里的“第一位代言人”。她的出现,让童话不再是少数人的专属梦境,而成为了照进现实的温暖光芒。