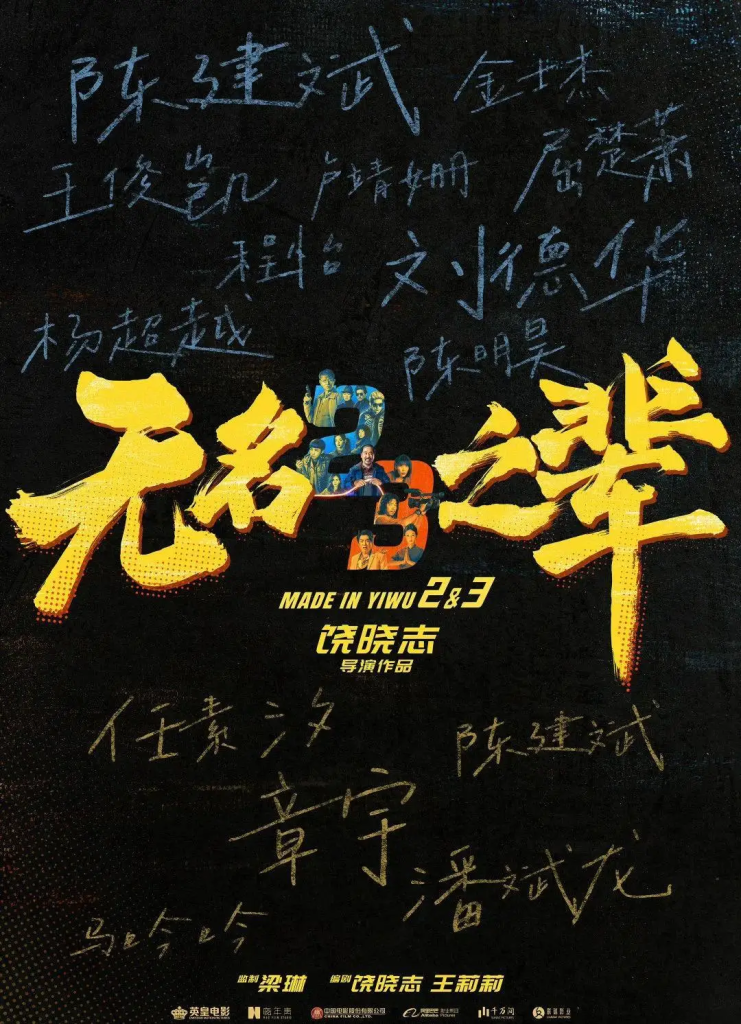

“沈腾都请假二刷的电影,我怎么看着像短视频大杂烩?”2025年盛夏,《无名之辈2》引发的观影争议在社交媒体上持续发酵。这部由原班人马打造的续集上映后迅速分化出两大阵营——一方是像沈腾这样被感动到”想请假回味”的观众,另一方则是直言”后半程看不进去”的批评者。当影院灯光亮起,两种截然不同的表情在观众脸上交织,构成了一幅当代电影接受美学的生动图景。

走进支持者的视角,会发现《无名之辈2》确实精心设计了一套情感触发机制。影片前半段延续了第一部的写实风格,通过外卖员、保洁阿姨等小人物的日常困境引发共鸣。当镜头扫过城中村斑驳的墙壁、菜市场潮湿的地面时,那种熟悉的市井气息扑面而来。特别是一些笑中带泪的场景设计——比如主角团在追债过程中意外组成”临时家庭”共度春节,既有黑色幽默的荒诞感,又暗含对现代人情感缺失的温柔讽刺。这种精准拿捏的”苦中作乐”美学,让许多观众产生了”笑着笑着就哭了”的体验。

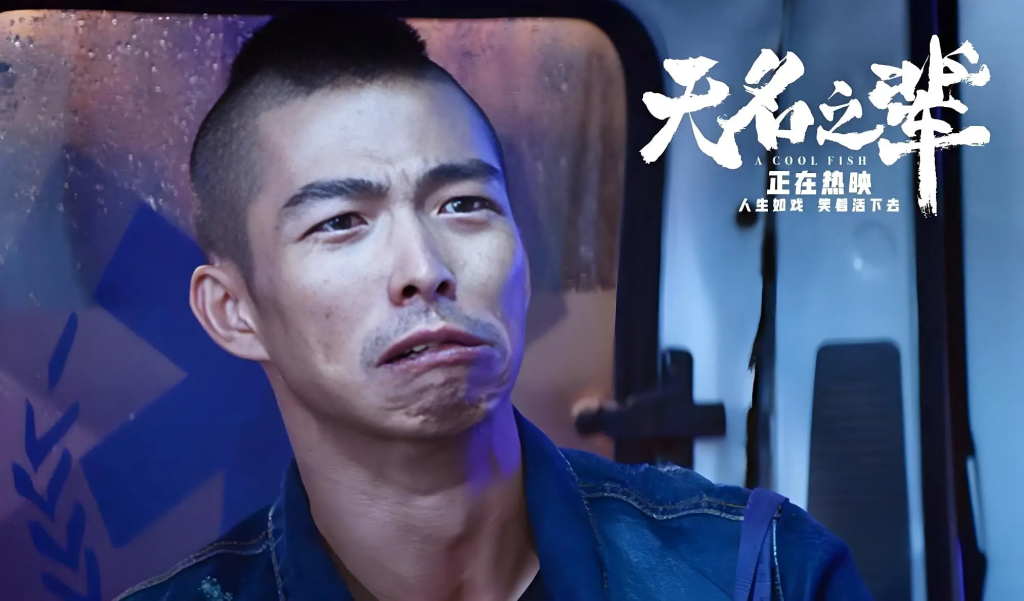

而沈腾等演员的表演功不可没。有影评人注意到,沈腾饰演的角色在影片中段有一场长达三分钟的独角戏,从强装镇定到情绪崩溃的层次转变细腻自然。这种”去喜剧化”的表演方式,恰恰印证了主创对角色深度的追求。当观众为这些”无名之辈”的命运揪心时,电影已经悄然完成了从娱乐产品到情感载体的蜕变。

然而批评者的声音同样值得深思。当影片进入后半段,节奏突然变得凌乱——犯罪线、爱情线、亲情线同时爆发却缺乏有效衔接,某些情节转折甚至需要观众自行脑补逻辑。有观众在影评平台写道:”就像看短视频时不断滑动屏幕,每个片段都有亮点但连不成完整故事。”这种”叙事碎片化”的批评直指当代电影创作的一个通病:在追求多线叙事和网感节奏的过程中,牺牲了故事的内在完整性。

更尖锐的批评指向了影片的情感表达。第一部中那个让人回味无穷的”温情结尾”,到了续集变成了刻意煽情的群像戏。当所有角色突然集体觉醒、互相救赎时,不少观众感受到了强烈的违和感。”这不像生活,像精心设计的正能量广告。”这样的评价揭示了一个残酷真相:过度追求情感冲击力反而会削弱真实感,当观众察觉到创作者在”煽情”时,共情机制就会自动关闭。

在这场口碑两极分化的讨论背后,折射出的是当代观众日益分化的审美需求。年轻观众成长于短视频时代,习惯高强度、快节奏的信息接收;而年长观众则更珍视故事的完整性和情感的细腻度。《无名之辈2》试图兼顾两种审美取向,却在平衡木上失了准头——它既想保持前作的写实力度,又忍不住加入更多戏剧性冲突;既想延续小人物的温情叙事,又试图拓展商业电影的娱乐边界。

这种创作困境恰恰反映了国产电影面临的集体挑战。当流媒体平台重塑观众的观看习惯,当社交媒体放大每一种观影感受,电影作为”大众艺术”的定位变得前所未有的模糊。是坚持作者表达还是迎合市场口味?是追求艺术完整还是制造社交话题?《无名之辈2》的两极评价,实则是这个时代电影人集体焦虑的缩影。

回到最初的问题:如何评价这样一部争议之作?或许我们不必急于站队。那些被感动的观众有权享受情感共鸣的愉悦,觉得出戏的观众也有理由批评叙事的缺陷。电影艺术的伟大之处,正在于它能同时容纳截然相反的解读。就像导演在采访中说的:”我们拍的是生活本身,而生活从来就不是非黑即白的。”

下次当你走进影院,不妨带着开放的心态去体验这场观影冒险。毕竟,真正的好电影不会只给你一种感受——它可能让你笑着流泪,也可能让你在散场后久久回味那个看似矛盾却真实动人的瞬间。而《无名之辈2》的价值,或许就在于它引发了我们关于”好电影应该是什么样”的思考与讨论。在这个意义上,无论你属于哪一阵营,都已经参与了这场关于电影本质的生动对话。