2025年9月17日,一条“iPhone18Pro已打样”的词条冲上热搜。此时,距离iPhone17系列正式发布尚不足一个月,甚至许多预订者的订单仍显示“未发货”。一边是尚未握于掌心的新品,一边是已在实验室打样的下一代——科技迭代的速度,正以一种近乎荒诞的方式,碾压着大众对时间的常规感知。

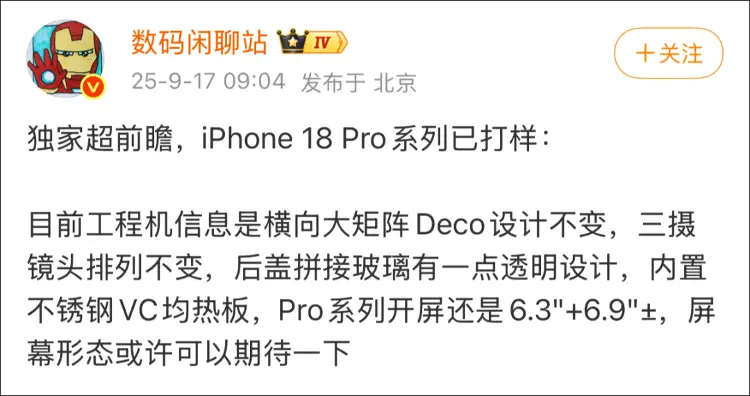

这场由数码博主曝光的“超前瞻”消息,描绘了一幅既熟悉又微变的图景:iPhone18Pro系列大体延续17Pro的横向矩阵摄像头模组,屏幕尺寸维持在6.3英寸和6.9英寸左右,但后盖玻璃尝试了透明拼接设计,并内置了不锈钢VC均热板以改善散热。最为关键的悬念被抛向了“屏幕形态”,博主留下了一句“或许可以期待一下”,瞬间点燃了无数想象。

然而,与这份面向未来的兴奋并行的,是一种普遍的错愕。评论区里,用户们刚刚还在追问17标准版的“挤牙膏”现状,担忧“下代没有标准版”,转眼就被抛入了关于18系列的讨论中。这种时间感的错乱,生动折射出当代科技产品迭代的一个核心矛盾:厂商的研发节奏与消费者的体验节奏,正日益脱节。

一、研发管线的不间断运行:为何18Pro来得如此之“快”?

从产业视角看,新一代产品在上一代发布前就已启动开发,本是电子制造业的常态。苹果的研发周期通常长达2-3年,这意味着iPhone18系列的核心规划早在iPhone16上市时便已启动。此次打样消息的流出,更可能是供应链按既定节奏推进的结果,而非真正的“加速”。

但值得玩味的是,消息中提及的“产线规划”细节:不仅18Pro已启动,甚至连定位更亲民的“18E”型号也已在计划中。这揭示了苹果正试图进一步细分市场,以覆盖从高端到性价比的更广用户群。然而,标准版可能“延期登场”的暗示,又暴露了公司在产品策略上的某种纠结——在创新压力与成本控制之间寻找平衡。

二、消费者的时间割裂:“我手中的16还未过时,18却已在路上”

对于用户而言,这种迭代节奏带来了一种微妙的心理冲击。许多人刚下单iPhone17,甚至尚未摸到真机,便发现下一代已悄然现身。这种“未拥有即过时”的预感,并非真实的功能焦虑,而更多是一种由信息过载带来的象征性焦虑。

科技行业不断强调“未来感”,但用户却仍生活在“当下”。他们手中的设备依然流畅耐用,仍能满足日常所有需求。但当热搜不断推送“下一代”的消息时,一种无形的压力便开始滋生:是否该等待?是否已落后?这种焦虑,恰恰是科技营销所希望营造的,但它也与当前消费者日益理性的购买行为产生摩擦。

三、梦想与现实:为何iPhone18仍不是“革命性”的?

网友的期待始终指向更激进的创新:取消灵动岛改为单挖孔、引入背屏、实现真全面屏……但爆料显示,18Pro仍是一个渐进式优化的产物。不锈钢VC均热板的加入是对散热问题的回应,透明后盖则试图在外观上寻求新鲜感,但这些都并非颠覆性变革。

这再次印证了一个现实:在现有技术框架下,智能手机的形态创新已进入高原期。苹果像所有厂商一样,在屏幕、影像、性能、散热等维度进行微优化,而用户梦想中的“科幻设备”,仍需底层技术的突破。

四、《爱情公寓》的预言与怀旧:当“爱疯18”从梗变为现实

最引人共鸣的,或许是网友提及的《爱情公寓》梗。多年前这部剧中调侃的“爱疯18”,曾是一个遥远未来的笑料,如今却近在眼前。这种时间穿越感,触发了一波集体怀旧。

我们猛然意识到:科技产品不仅是工具,也是时间的标尺。每一代iPhone都标记着一段人生记忆,而当迭代速度加快,这些记忆也被压缩了。从前,一款手机可能陪伴用户数年;如今,代际更替如此之快,以至于设备还未成为记忆载体,便已被下一代取代。

在迭代加速的时代,我们如何定义“值得”?

iPhone18Pro打样的消息,是一个窗口,让我们窥见科技巨头的产业节奏如何塑造大众的时间感知。它提示我们:科技的演进不会放缓,但作为用户,我们或许需要重新定义“价值”——不再被迭代节奏牵着走,而是基于真实需求做出选择。

未来一年,关于iPhone18的爆料会愈发密集,但或许值得偶尔自问:我们是否真的需要追逐每一次更新?当“爱疯18”如期而至,手中尚未发货的17,是否依然足够精彩?

答案,可能就在我们与科技的关系中:它应服务于人,而非定义人。