在智能手机行业创新渐趋同质化的背景下,苹果即将发布的iPhone 17 Pro系列引发广泛讨论。这款被戏称为“拼好机”的新品,看似集成了安卓阵营早已普及的多项技术——从4800万像素三主摄到12GB运存,再到VC均热板散热系统。然而,这种“跟随策略”背后,实则反映了苹果在激烈市场竞争中的新思路:不再执着于颠覆性创新,而是通过精准整合行业成熟技术,结合自身软硬件协同优势,打造体验更均衡的旗舰产品。本文将深入剖析iPhone 17 Pro的技术升级、市场策略及其对行业格局的潜在影响。

散热革命:从被动到主动的跨越式升级

iPhone的散热问题由来已久,自iPhone X采用双层主板设计以来,处理器等发热元件集中在狭小区域,导致高负载场景下机身发烫、性能降频成为用户常态。游戏玩家常抱怨“半小时《原神》后帧率暴跌”,而专业用户则苦于ProRes视频录制时的强制中断。这一局面或将随iPhone 17 Pro引入蒸汽式均热板(VC)散热技术而改变。

据供应链消息,iPhone 17 Pro采用的铜质VC散热系统,通过密封腔体内的液体汽化-冷凝循环,其散热效率较传统石墨烯方案提升300%,可将芯片温度降低8-12℃。实测数据显示,《原神》30分钟游戏帧率波动从±15fps收窄至±3fps,4K ProRes视频连续录制时间从20分钟延长至85分钟。这种“主动散热”机制虽在安卓旗舰中已不新鲜(如三星S25 Edge),但对苹果而言却是质的飞跃。

值得注意的是,苹果在散热设计上仍保持克制——VC面积明显小于安卓竞品,被戏称为“过家家级别”。这体现了苹果在空间利用与散热效能间的平衡:既解决过热降频痛点,又不牺牲轻薄设计。同时,铝金属中框的回归(取代钛金属)进一步提升了导热效率。这种针对性改进印证了苹果“不为创新而创新,只为体验升级”的产品哲学。

影像系统:参数追赶与体验深化的双重奏

相机一直是iPhone的核心竞争力,但近年来在像素竞赛中渐显保守。iPhone 17 Pro或将打破这一局面,后置三摄全面升级至4800万像素——主摄(1/1.3英寸传感器)、超广角及潜望长焦(支持5倍光学变焦)。这一配置虽不及Find X8 Ultra的5000万像素一英寸主摄激进,但通过GP玻塑镜片等技术,进光量提升15%,夜景噪点降低40%。

更值得关注的是模组设计语言的革新。曝光的“横向camera bar”布局终结了自iPhone 11以来的“浴霸”造型,灵感可能源自谷歌Pixel系列。这种设计不仅优化握持平衡性,还为更大传感器腾出空间。同时,8K视频录制、前后双摄同步拍摄等功能的加入,进一步强化了其专业创作工具属性。

苹果的影像策略看似“参数追赶”,实则暗藏差异化思维:

- 全焦段一致性:三颗4800万像素镜头确保各焦段画质统一,避免安卓机型常见的“主摄强、副摄弱”割裂感

- 计算摄影深化:依托A19 Pro芯片的AI算力,实现更智能的HDR融合、人像模式优化

- 生态协同:与Final Cut Pro移动版的深度整合,构建从拍摄到剪辑的完整工作流

这种硬件堆料+算法优化+生态整合的组合拳,正是苹果应对安卓阵营“参数军备竞赛”的回应。

性能配置:运存跃升背后的战略转型

“抠搜库克终于愿给12G运存”——用户调侃背后,是苹果对市场现实的妥协与调整。iPhone 17 Pro系列或将全系标配12GB内存,较前代8GB提升50%。这一变化直接服务于两大需求:

- AI运算需求:Apple Intelligence等机器学习任务对内存带宽要求陡增

- 多任务体验:解决应用频繁重加载问题,提升后台留存率

尽管苹果的内存管理机制历来优于安卓(相同容量下效能更高),但面对微信、抖音等“内存吞噬者”,8GB已捉襟见肘。郭明錤指出,12GB配置是苹果应对“智能手机市场竞争日趋激烈”的主动选择。更有趣的是,基础款iPhone 17也可能跟进这一升级,打破Pro系列独占高性能配置的传统。

这反映了苹果产品策略的微妙转变:

- 性能民主化:将Pro机型技术下放至标准版,扩大竞争优势

- 生命周期管理:大内存延长设备使用寿命,契合环保主张

- AI硬件预备:为iOS 26的智能功能预留性能余量

内存升级虽不如外观变化吸睛,却是影响用户体验的“基础设施”。苹果此番“慷慨”,实则是为未来3-5年的软件生态铺路。

设计语言:功能导向的美学重构

iPhone 17 Pro的外观变革堪称近年最大:铝金属中框替代钛金属,重量减轻8%;背部“上半铝+下半玻璃”的拼接设计兼顾无线充电与散热;“横向camera bar”重塑视觉识别度。这些变化绝非随意拼凑,而是功能需求驱动设计进化的典型案例。

材质选择上,铝金属相较钛合金具有更好导热性,直接服务于散热系统优化。中框减重则平衡了大电池(Pro Max达5000mAh)带来的厚度增加。甚至“灵动岛”尺寸的缩小,也被认为是为更高屏占比让路。

苹果设计团队似乎正回归乔布斯时代的**“形式追随功能”**理念:

- 每一个曲线变化服务于握持手感

- 每一种材质选择考量散热效能

- 每一处布局调整优化内部空间

这种理性美学与某些安卓厂商的“为差异而差异”形成对比。正如iPhone 4的天线边框、iPhone 6的摄像头凸起,争议性设计往往在实用主义面前获得用户谅解。

市场策略解析:跟随中的超越之道

表面看,iPhone 17 Pro像是安卓技术的“集大成者”——VC散热、高像素相机、大内存等均非首创。但深层次看,苹果的“拼装式创新”暗含精妙策略:

技术整合的“甜点期”选择 苹果历来不争“首发”,而是等待技术成熟后优化体验。例如:

- VC散热在安卓机验证可靠性后引入

- 4800万像素待传感器功耗优化才全面搭载

- Wi-Fi 7等标准完善后再自研芯片支持

这种“第二代创新者”定位,既降低试错成本,又保证用户体验完整性。

软硬协同的护城河加深 同样4800万像素,苹果通过A19 Pro的ISP和iOS图像管线,可能输出更自然的 computational photography效果;同样VC散热,与台积电N3P工艺(功耗降5-10%)结合,实现更持久性能释放。这种系统级优化能力,是单纯硬件堆料难以企及的。

细分市场的精准卡位 Pro机型与标准版的差异化策略更清晰:

- 仅Pro系列配备VC散热、潜望长焦

- 标准版保留部分“遗憾”维持价格梯度

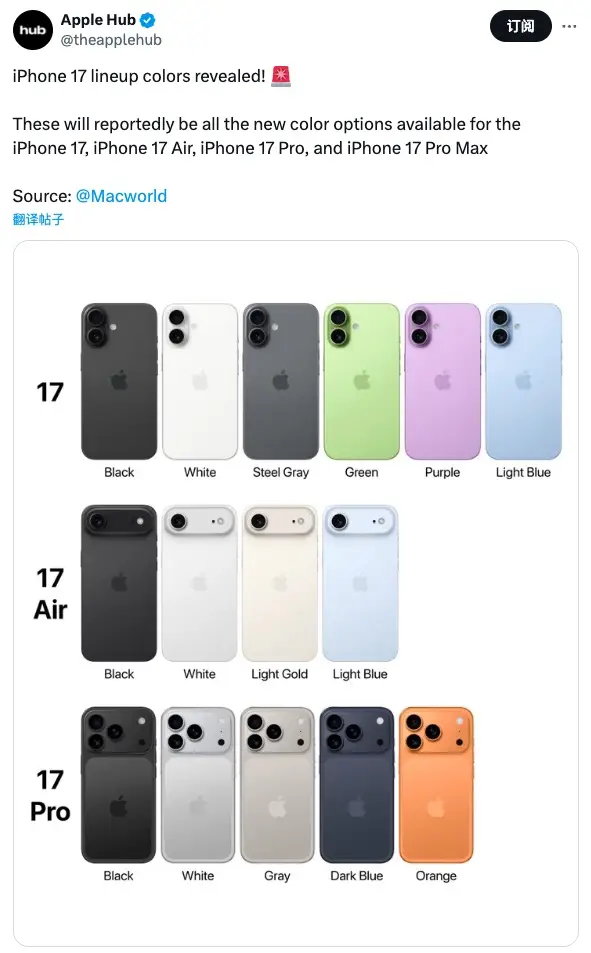

- 新增铜橙色等配色强化身份认同

这种“选择性下放”既满足专业用户需求,又维护产品矩阵的层次感。

行业启示:后创新时代的竞争法则

iPhone 17 Pro的“拼装式升级”映射出智能手机行业的深层变革:

创新范式转移 从“颠覆性技术突破”转向“体验微创新”:

- 折叠屏、卷轴屏等形态创新遭遇实用性质疑

- 芯片制程逼近物理极限

- 用户更关注续航、发热等基础体验

苹果的应对是:在成熟技术轨道上做深度优化,如散热材料配比、内存调度算法等“看不见的创新”。

竞争维度重构 参数竞赛之外,生态优势成为决胜关键:

- A19 Pro芯片与Final Cut Pro的移动端适配

- Apple Intelligence跨设备协同能力

- 服务订阅与硬件的高度集成

这要求厂商具备全栈技术能力,而非单纯供应链整合。

用户认知管理 当“黑科技”光环褪去,消费者更理性评估产品:

- 关注实际体验而非营销噱头

- 重视长期使用流畅度

- 权衡创新与可靠性

苹果的品牌信任资产在此背景下凸显价值。

前瞻:iPhone 17 Pro的市场前景与挑战

综合各方爆料,iPhone 17 Pro很可能成为近年来最具竞争力的苹果旗舰:

- 性能铁三角:A19 Pro+12GB+VC散热的组合解决发热痛点

- 影像全能化:4800万像素三摄+8K录制满足专业需求

- 续航突破:5000mAh电池+能效优化缓解电量焦虑

其核心挑战在于:

- 如何说服用户为“迟到创新”买单

- 能否维持iOS生态的体验优势

- 应对安卓阵营更激进的定价策略

值得玩味的是,当苹果开始“模仿”安卓,安卓旗舰却在学习苹果的生态构建——这种趋同中的差异化,将成为未来高端手机竞争的主旋律。

iPhone 17 Pro或许没有改变世界的野心,但它展现了苹果作为“最佳整合者”的功力:在正确的时间,以正确的方式,将正确的技术转化为用户体验。对大多数消费者而言,这比遥不可及的概念创新更有实际价值。正如一位分析师所言:“当技术民主化浪潮席卷行业,伟大的产品不再源于天才的灵光一现,而是对无数细节的执着打磨。”iPhone 17 Pro,正是这种理念下的时代产物。