一、事件缘起:从模糊影像到全民猜测

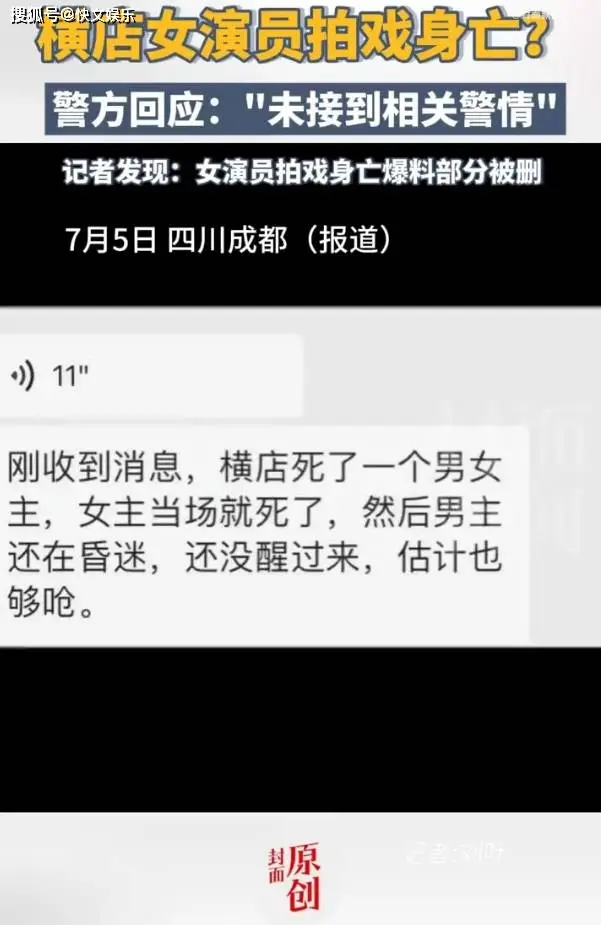

2025年7月初,一段拍摄于横店的模糊视频和几张现场照片在社交平台迅速传播。画面中,一名身着戏服的女子倒地不起,周围是散落的道具和慌乱的剧组人员。尽管画面未直接显示伤亡细节,但“横店女演员身亡”的词条仍在一小时内冲上热搜。

网友的推测很快分化为两派:一方认为可能是拍摄事故或突发疾病,另一方则联想到近年来娱乐圈频发的极端事件,甚至衍生出“灵异传闻”等荒诞猜测。一位自称“横店群演”的网友留言称:“现场确实有救护车和警察,但剧组封锁了消息。”这种半真半假的“内部爆料”进一步加剧了舆论场的混乱。

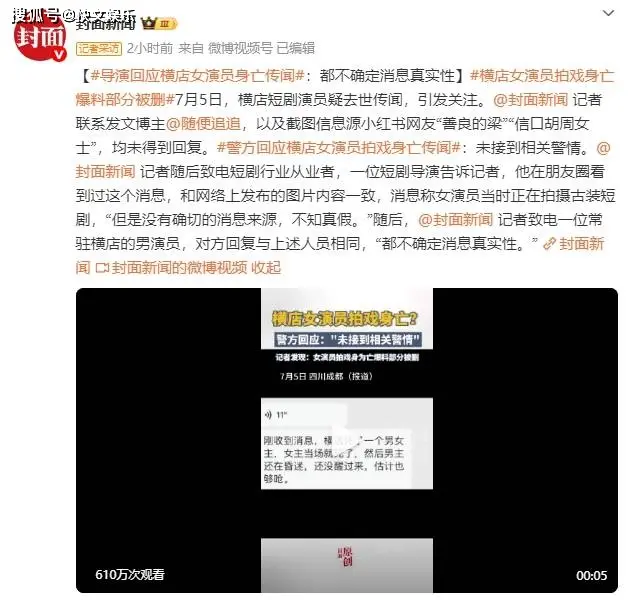

二、导演回应:模糊表态背后的行业潜规则

面对舆论风暴,涉事剧组导演王某在采访中的回应耐人寻味:“目前无法确认网传消息的真实性,剧组正在配合调查。”这一表态被解读为“既不承认也不否认”的公关策略。有业内人士分析,此类回应常见于两种情境:一是事件确凿但需等待官方定调,二是剧组试图通过拖延时间降低负面影响。

更值得玩味的是,导演未明确回应的关键问题包括:

- 死亡原因:是否与拍摄安全漏洞有关?

- 死者身份:为何拒绝透露演员姓名?

- 现场处置:为何未第一时间公开信息?

这种“挤牙膏式”的回应方式,反而让网友怀疑剧组存在隐瞒。一位影视行业分析师指出:“横店每年发生数十起拍摄意外,但多数被压下。这次若非视频外流,可能永远成谜。”

三、身份谜团:流量时代下的“无名者困境”

事件中最吊诡的一点是:即便视频清晰可见女子面容,网友仍无法确认其身份。有粉丝通过戏服、发型等细节推测可能是某三四线演员或特约演员,但均被经纪公司否认。

这一现象折射出影视行业的结构性矛盾:

- 边缘化从业者:大量群演、特约演员缺乏曝光度,遇难后易被忽视;

- 信息不透明:剧组与经纪公司存在利益绑定,可能优先保护商业价值高的艺人形象;

- 舆论选择性关注:网友更热衷猜测“知名演员”,而对无名者缺乏深究动力。

一位资深制片人坦言:“横店的演员档案管理混乱,许多临时演员甚至没有签约合同,这为事件调查增加了难度。”

四、安全争议:横店模式的“野蛮生长”代价

此次事件再次将横店的安全生产问题推向风口浪尖。尽管横店集团宣称“每年投入数千万用于安全管理”,但业内人士指出三大隐患:

- 赶工文化:为压缩成本,剧组常连续拍摄18小时以上,演员疲劳作业风险高;

- 设备老化:部分道具枪、威亚(钢丝)使用年限超标;

- 监管缺位:影视城内多剧组同时拍摄,安全责任难以厘清。

2023年曾有媒体曝光横店某剧组因威亚断裂导致武替演员重伤,但最终以“内部处理”收场。此次事件中,网友翻出旧账质问:“为何悲剧总在重复?”

五、舆论场裂变:从吃瓜狂欢到理性呼吁

事件发酵过程中,社交媒体呈现出鲜明的舆论分层:

- 吃瓜群众:聚焦“女演员是否整容”“生前是否得罪人”等八卦;

- 行业从业者:讨论剧组保险制度、安全培训缺失;

- 官方媒体:呼吁“拒绝谣言,等待调查结果”。

值得注意的是,部分大V发起“#关注横店幕后工作者#”话题,试图将舆论焦点从猎奇转向对影视从业者权益的讨论。一条高赞评论写道:“如果热搜能换来剧组给群演买保险,这场悲剧也算有了意义。”

六、真相之外,我们该追问什么?

截至发稿,警方尚未公布死者身份及死因,剧组宣布暂停拍摄一周配合调查。这场风波终会随着时间平息,但它留下的拷问不容回避:

- 当我们在围观“女演员身亡”时,是否也在漠视底层劳动者的生存困境?

- 影视工业化进程中,如何平衡效率与安全?

- 在算法推送制造的“信息茧房”里,我们是否正在失去对他人苦难的基本共情?

或许,比追问真相更重要的,是借此事件推动行业变革——毕竟,每一个倒在片场的名字,都该被记住。