——当经典动画遇见AI时代的精神困境

一、4K修复:技术赋能的“灵魂重铸”

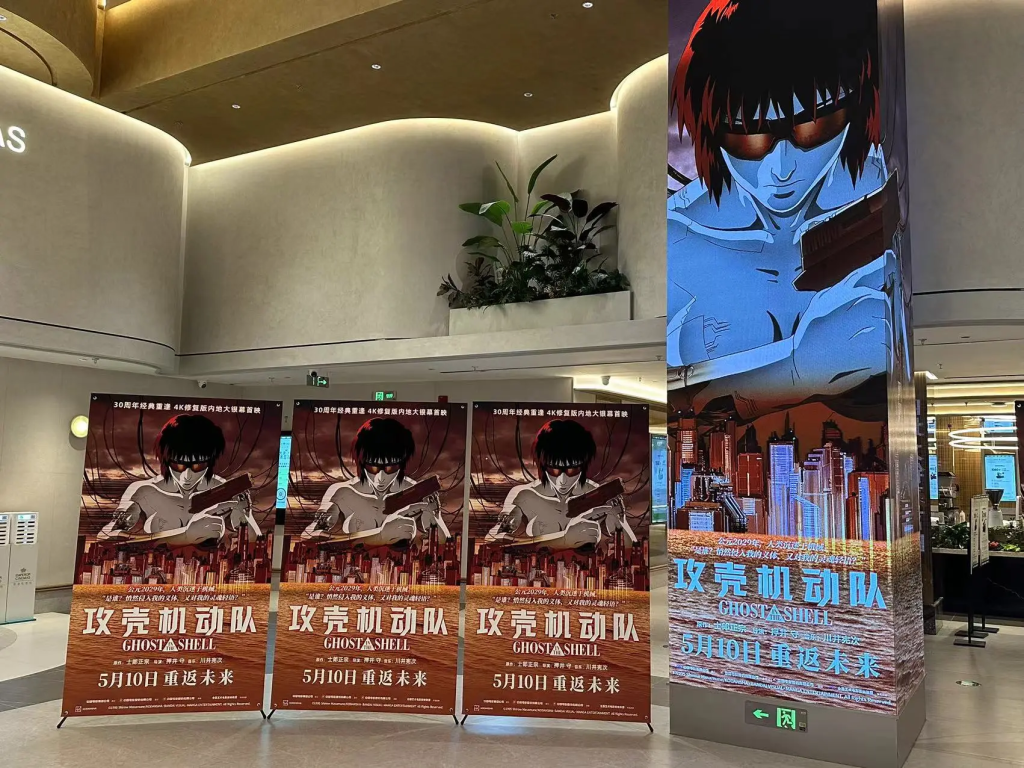

2025年5月6日,北京的超前观影活动现场,COSER扮演的草薙素子与观众互动,仿佛从1995年的赛博世界穿越而至。这部由押井守执导的动画神作,通过4K修复技术焕发新生,画面细节的锐化让未来都市的“黑绿色调数据雨”更具压迫感,而义体反射的冷光与霓虹广告牌的噪点,进一步强化了虚实交织的视觉隐喻。导演押井守在问候视频中感慨:“二十多年前的作品仍被铭记,是电影人的荣幸。”这句话背后,是《攻壳机动队》超越时代的生命力——它不仅是一部动画,更是一面映照科技社会的哲学棱镜。

修复版的上映恰逢AI技术爆发的2025年。影片中预设的“2029年未来”已近在咫尺,观众发现现实与动画的界限正加速模糊:脑机接口、AI换脸、虚拟身份……这些曾被视为科幻的元素,如今已成为日常争议的焦点。有观众感叹:“4K修复不仅是画质升级,更让影片的预言性愈发刺眼。”

二、哲学内核:赛博时代的“存在主义拷问”

《攻壳机动队》的核心冲突围绕草薙素子与AI程序“傀儡师”的对话展开。素子作为全身义体化的特工,仅存的人类大脑亦被电子脑替代,她潜入水下感受“人类记忆”的桥段,成为对肉体与灵魂关系的终极诘问:“疼痛和挣扎,才是让我成为我的原因。” 而傀儡师作为信息海洋中诞生的意识,反诘道:“若代码能产生意识,谁才是真正的生命?” 这种双向质疑,直指当代AI伦理争议——当ChatGPT能模拟情感、Neuralink芯片植入人脑,人类的“独特性”究竟何在?

影片的哲学深度还体现在视觉叙事中。押井守用“反向高潮”手法,在枪战场景间插入无剧情推进作用的意识流蒙太奇:素子的机械手指掠过水面、电子脑中的二进制瀑布、城市倒影在雨后的霓虹中破碎……这些片段并非服务于故事,而是构建了一种“形而上的眩晕感”,迫使观众思考技术吞噬人性的临界点。正如豆瓣影评所言:“真正的艺术品,给你抄也抄不出神韵。”

三、现实镜像:从“义体依赖”到“数字人格”

超前观影的观众发现,影片中的赛博困境已在当下显形:

- 义体依赖症:动画中角色为追求完美不断更换机械身体,最终遗忘本来面目。现实中,AI修图、虚拟偶像的流行,让许多人陷入“数字容貌焦虑”。

- 记忆篡改危机:片中受害者被黑客植入虚假记忆,需靠实体照片找回自我。如今,AI伪造的社交媒体内容、被算法篡改的旧微博,已让“真实历史”成为奢侈品。

- 身份流动性:素子最终脱离人类躯体融入网络,预示了元宇宙中“数字分身”的常态。当下,小红书人设经营、AI生成的“虚拟人生”,正是这种流动性的雏形。

这些隐喻让《攻壳机动队》被称为“赛博朋克版人类说明书”。有观众在散场后盯着手机锁屏自问:“我的数字痕迹是否也会被篡改?构成‘我’的究竟是肉身还是数据?”

四、争议与遗产:好莱坞翻拍为何“失了灵魂”?

超前观影中,观众难免对比2017年斯嘉丽·约翰逊主演的好莱坞真人版。尽管该版复刻了动漫经典场景(如素子高楼跃下的隐身镜头),却被批评为“徒具华丽躯壳,内装美利坚之魂”。原作中素子对存在的虚无主义沉思,被简化为“寻找身世”的爆米花剧情;傀儡师与素子的哲学对话,沦为“对抗黑心公司”的俗套戏码。

而动画版的力量,正来自其拒绝给出明确答案的勇气。正如押井守所说:“电影不是让我们拒绝科技,而是提醒:困惑、疼痛与真实记录,才是无法被复制的灵魂核心。” 这种开放性的思辨,使得《攻壳机动队》与《银翼杀手》《黑客帝国》共同构筑了赛博文化的“哲学圣三位一体”。

在“电子脑时代”守护人性的锚点

4K修复版的上映,恰似一场跨越三十年的时空对话。当观众在影院凝视素子义体上的机械纹路时,或许也在审视自己被智能手机、社交算法改造的“数字义体”。影片结尾,素子与傀儡师的意识融合,既是对生命形式的颠覆,亦是对“何以为人”的终极回答——在技术洪流中,唯有保持对存在的质疑、对真实的记录,才能避免成为“漂泊的游魂”。

正如影评人所言:“30年前的老动画,早把我们的科技焦虑说明白了。” 这场5月的银幕重逢,不仅是怀旧,更是一次迫切的文明自检。