一、事件始末:从“泄密”疑云到官方辟谣

2025年9月15日,小米集团总裁卢伟冰正式宣布新一代旗舰机跳过“小米16”命名,直接启用“小米17”系列,意图对标同期发布的iPhone 17。这一命名策略迅速引发热议,尤其因博主“数码闲聊站”早在8月26日便爆料该命名,部分网友将矛头指向刚被辞退的原REDMI总经理王腾,猜测其因泄密命名而遭处理。

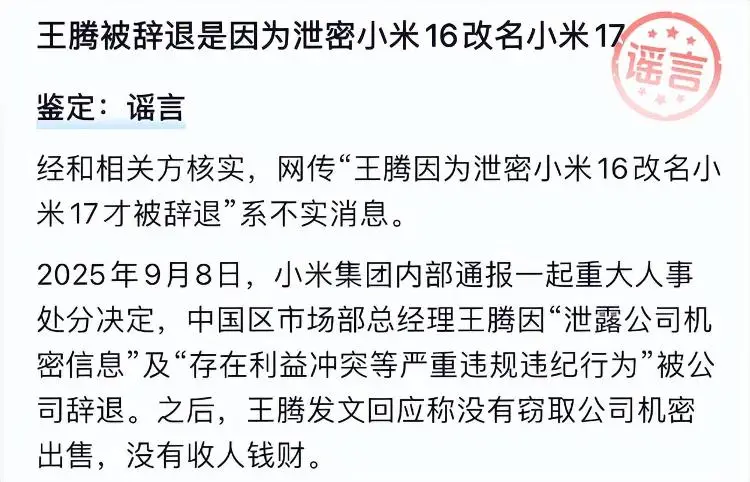

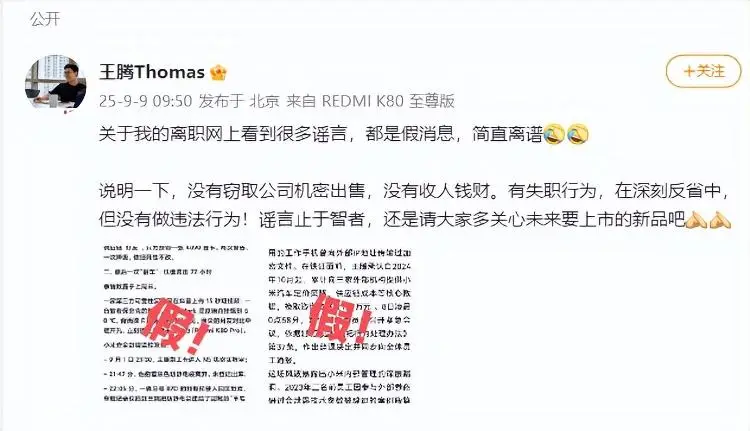

然而,小米集团及多方媒体迅速辟谣。9月16日,腾讯新闻、今日头条等平台均发布核实结果,明确王腾被辞退与命名泄密无关。小米内部文件显示,王腾是因“泄露公司机密信息及存在利益冲突等违规行为”被辞退,其本人也于9月9日公开澄清,承认“失职行为”但否认窃密或受贿。至此,一场因数字命名引发的舆论误解终被厘清。

二、命名策略的深层逻辑:对标苹果的“框架效应”

小米跳过“16”直接命名“17”并非偶然,而是高端化战略的关键一步。卢伟冰解释,此举旨在通过数字同步强化“小米17≈iPhone 17”的消费者认知,将品牌直接拉升至与苹果同级竞争的心理定位。心理学中的“框架效应”在此凸显:数字的同步跳跃重构了用户对产品价值的潜意识判断,即使硬件参数未变,消费者仍会因命名联想而提升对小米旗舰的认可度。

此外,小米过去因发布时间晚于苹果,常面临“数字滞后”的尴尬(如iPhone 16发布时小米仍为15),这种代际差易被解读为技术跟随者。通过主动调整命名,小米不仅规避了“落后感”,更借势苹果的舆论热度,实现品牌声量的捆绑营销。

三、王腾事件折射的企业治理难题

尽管命名泄密系谣言,王腾的离职仍暴露出大厂高管管理的复杂性。作为小米中国区市场部总经理兼REDMI品牌掌舵人,王腾曾被视为雷军麾下的“太子”级人物,其突然因“利益冲突”被辞退,反映小米对内部合规的零容忍。

值得注意的是,王腾的违规细节未被公开,但其轮岗经历(从产品总监到地方分公司再回归总部)显示小米曾对其寄予厚望。有分析指出,科技公司“网红高管”常面临个人影响力与公司纪律的平衡难题,王腾的“失职”可能涉及模糊地带的操作,如未经审批的外部合作或资源调配。其案例警示行业:即便功勋高管,也需严守商业伦理红线。

四、行业启示:命名营销与风险管控的双重博弈

小米此次命名策略堪称教科书级的营销案例。通过数字对标,既规避了消费者对“代际落后”的损失厌恶心理,又强化了高端品牌形象。但王腾事件也提醒企业需完善两重机制:

- 信息防火墙:核心决策(如命名)应限定极少数人知晓,避免内部猜疑引发外部误读。小米员工透露,此次命名保密严格,“一周前才知情”,正是危机后的改进。

- 高管监督体系:需建立透明的利益申报制度,防止“利益冲突”演变为公关危机。王腾虽否认违法,但“失职”的模糊定性已损害个人及公司声誉。

小米17的命名变革与王腾离职风波,看似独立事件,实则共同揭示了科技公司面临的战略与治理挑战。前者展现如何通过心理学工具重塑品牌认知,后者则凸显“去个人化”管理在企业发展中的必要性。当行业竞争进入“框架争夺”时代,企业既需大胆重构用户心智,也需谨守内部秩序的底线——这正是小米事件留给行业的最深刻启示。