英伟达这家全球AI芯片霸主正面临其在中国市场的至暗时刻。2025年9月15日,国家市场监管总局发布公告,认定英伟达违反《中华人民共和国反垄断法》和此前收购迈络思(Mellanox)时设定的限制性条件,决定对其实施进一步调查。这场源于六年前69亿美元收购案的反垄断调查,可能让英伟达面临最高85亿美元的巨额罚款,同时也折射出这家芯片巨头在中国市场面临的多重挑战。本文将全面梳理英伟达收购迈络思案的来龙去脉,分析反垄断调查背后的深层原因,探讨英伟达在中国市场的战略困境,并展望AI芯片行业未来的竞争格局。

收购案始末:从战略布局到反垄断调查

2019年3月,英伟达与以色列公司迈络思签署最终协议,宣布以每股125美元、总计69亿美元的价格收购迈络思全部股份。这笔交易在当时被视为英伟达战略布局的关键一步,旨在强化其在数据中心领域的竞争力。迈络思成立于1999年,是全球网络互联技术领域的领导者,其高速以太网卡和网络互联设备应用于全球超过一半的超级计算机和众多超大规模数据中心。收购完成后,迈络思成为英伟达的全资子公司,为英伟达提供了从AI计算到网络互联的端到端技术能力。

彼时,英伟达创始人兼CEO黄仁勋将这笔收购称为”英伟达有史以来做出的最伟大的战略决策之一”。事实证明,这一判断极具前瞻性——通过整合迈络思的技术,英伟达发展出CUDA生态和NVLink互联技术两大护城河,使其在随后的人工智能浪潮中占据了无可匹敌的竞争优势。这种技术整合使得成千上万张GPU甚至数十万张GPU组成的超大规模数据中心成为可能,完美满足了训练大型AI模型对算力和网络互联的苛刻要求。

然而,正是这笔看似成功的收购,如今却为英伟达带来了巨大的监管风险。由于交易涉及全球和中国市场,英伟达于2019年4月向中国监管机构提交了反垄断审查申报。经过长达一年的审查,市场监管总局在2020年4月决定附加限制性条件批准此项收购。监管机构认为,此项集中对全球和中国GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器市场”具有或者可能具有排除、限制竞争效果”。

当时的市场数据显示,英伟达在GPU加速器市场的全球和中国份额分别高达90-95%和95-100%;迈络思在专用网络互联设备市场的全球和中国份额分别为55-60%和80-85%;在高速以太网适配器市场,迈络思的全球和中国份额分别为60-65%和65-70%。这种双重垄断的市场格局引发了监管机构对市场竞争可能受到严重损害的担忧。

限制性条件与违规争议:英伟达触犯了什么?

为减轻收购对市场竞争的潜在负面影响,市场监管总局在批准决定中附加了多项限制性条件,要求英伟达、迈络思和合并后的实体履行一系列义务。这些条件包括:

- 禁止搭售和歧视性条款:向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品;不得在服务水平、价格、软件功能等方面歧视单独购买上述产品的客户。

- 公平供应原则:依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速网络互联设备和相关软件、配件。

- 互操作性承诺:继续保证英伟达GPU加速器与第三方网络互联设备、迈络思高速网络互联设备与第三方加速器的互操作性。

- 开源承诺:继续保持迈络思高速网络互联设备点对点通信软件和集合通信软件的开源承诺。

- 信息保护措施:对第三方加速器和网络互联设备制造商的信息采取保护措施。

这些限制性条件自2020年生效,期限为6年。按规定,6年后交易双方可向市场监管总局申请解除条件,但未经解除则应继续履行。市场监管总局通过监督受托人或自行检查的方式监督执行情况,并明确警告如未履行义务将依法处理。

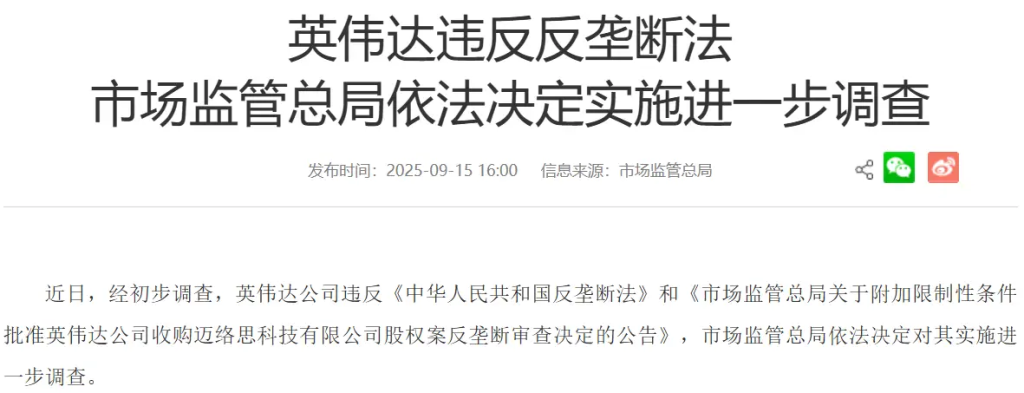

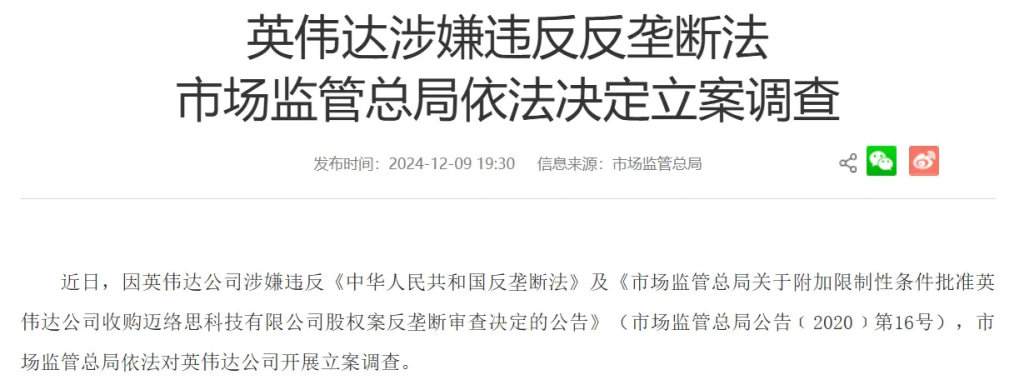

2024年12月,市场监管总局首次对英伟达立案调查,措辞为”涉嫌违反”反垄断法及相关限制性条件。而2025年9月的最新公告则直接认定英伟达”违反”相关规定,措辞变化表明监管机构已掌握较充分证据。业内分析指出,美对华芯片出口管制是英伟达难以履行承诺的关键原因——在美国政府限制下,英伟达无法继续向中国公平供应高端GPU,显然违背了”公平、合理、无歧视”的供应原则。

巨额罚款风险:从17亿到85亿美元的合规代价

违反《反垄断法》实施经营者集中的法律后果极为严重。根据中国《反垄断法》规定,违规企业可能面临上一年度销售额1%-10%的罚款;若”情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的”,罚款金额可再处2-5倍。这意味英伟达可能面临双重罚款风险——既因违反经营者集中规定被罚,也可能因未履行限制性条件被追加处罚。

反垄断执法实践中,罚款基数通常是企业在中国市场的相关销售额。2025财年,英伟达中国区营收约为171亿美元,按10%计算罚款基数约为17.1亿美元。如果认定为”情节特别严重”,最高可处5倍罚款,即达到85.5亿美元。这一数字将远超2015年高通因垄断行为被罚的60亿元人民币,创下中国反垄断罚款的新纪录。

值得注意的是,反垄断法还规定可要求违规企业”停止实施集中,限期处分股份或者资产,限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态”。但业内人士认为,要求英伟达与迈络思”离婚”的结构性救济可能性较低,一方面两家企业已深度整合六年,另一方面分拆也难以解决当前的市场竞争问题。

除罚款风险外,英伟达在中国市场还面临多重监管挑战。2025年7月底,国家网信办就H20算力芯片的”漏洞后门安全风险问题”约谈英伟达,要求其提交相关证明材料。此前美国议员曾呼吁在出口的先进芯片中配备”追踪定位”功能,而业内人士透露英伟达芯片的”远程关闭”技术已成熟。这些安全疑虑与反垄断问题交织,使英伟达在中国的业务前景更加复杂化。

地缘政治下的战略困局:英伟达的中国市场难题

英伟达当前面临的反垄断危机,本质上是地缘政治与市场竞争双重作用的结果。自2022年以来,美国政府对华芯片出口管制不断升级,英伟达先后停止向中国供应H100、H800等高端GPU,并在2023年底推出性能缩水的特供版H20。2025年4月,美国新规甚至一度导致H20彻底断供,使英伟达二季度损失40亿美元收入,中国区营收占比从12.5%骤降至低个位数百分比。

为挽回中国市场,英伟达CEO黄仁勋展开密集政治游说。2025年8月6日,黄仁勋赴白宫拜会美国总统特朗普,随后美国商务部开始向英伟达发放H20对华出口许可证。据报道,英伟达同意将H20中国销售额的15%上交美国政府作为换取许可的条件。9月初,英伟达CFO Colette Kress透露,已为几家中国核心客户获得出口批准,若地缘问题解决,H20有望在三季度带来20亿至50亿美元收入。

然而,这些努力仍难以根本解决英伟达的战略困境。一方面,美国政府的出口管制使英伟达无法按照商业逻辑自由开展中国业务;另一方面,中国监管机构对垄断行为和安全风险的审查日益严格。夹在两大经济体之间,英伟达的技术优势正逐渐转化为政治风险。

与此同时,中国本土AI芯片产业的崛起正在改变市场竞争格局。华为昇腾、寒武纪等国内企业的技术进步,加上政策层面对”国产替代”的推动,使英伟达面临前所未有的竞争压力。英伟达专为中国市场开发的H20芯片前景不明,游戏等传统业务又难以抵消AI芯片业务下滑的影响,其在中国市场的战略回旋空间正变得越来越小。

行业影响与未来展望:AI芯片竞争格局的重塑

英伟达反垄断调查案对全球AI芯片行业将产生深远影响。此案表明,在全球化退潮的背景下,跨国科技企业面临的市场规则已从单纯的经济效率导向,转变为兼顾国家安全、产业政策和市场竞争的多维监管框架。

对中国市场而言,此案释放出两个明确信号:一是反垄断执法将更严格地审查科技巨头的并购行为,特别是涉及关键技术的交易;二是”国产替代“已从政策倡导转化为市场现实,本土芯片企业将获得更多发展空间。据报道,在英伟达被调查消息传出后,A股模拟芯片企业股价迎来密集上涨,反映出市场对本土供应链的乐观预期。

对全球半导体产业而言,英伟达的案例凸显了地缘政治对商业竞争的深刻影响。技术领先已不能保证市场成功,企业必须在复杂的国际关系中谨慎平衡。有分析认为,未来半导体产业可能出现”一个市场、两种体系”的格局,即中美各自形成相对独立的技术生态和供应链。

展望未来,英伟达可能采取以下策略应对当前危机:一是加强本土合规建设,全面配合中国监管机构的调查和要求;二是深化与中国客户的合作模式,可能通过技术授权或合资企业等方式维持市场存在;三是加快产品创新,开发符合中国市场需求且不受出口管制的特定解决方案。

黄仁勋已透露,英伟达正在为中国市场开发基于最新Blackwell架构的定制版AI芯片,性能将超过H20。这一计划能否顺利实施,很大程度上取决于英伟达能否妥善解决当前的反垄断和安全审查问题。

技术霸权时代的商业新规则

英伟达的反垄断困境标志着一个新时代的来临——在这个时代,技术优势必须让位于政治合规,市场扩张必须考虑国家安全。69亿美元的收购案曾为英伟达赢得AI竞赛奠定基础,如今却可能带来85亿美元的罚款,这一戏剧性转变揭示了全球科技产业正在经历的根本性重构。

对中国而言,英伟达案例既是挑战也是机遇。挑战在于如何在外围技术封锁下保持AI产业的发展势头;机遇则在于为本土企业创造了难得的市场空间和创新动力。对全球产业而言,如何在技术合作与国家安全间找到平衡,将成为未来十年半导体行业的最大课题。

英伟达的故事远未结束,但其经验已经表明:在技术霸权时代,商业成功不仅需要创新和远见,更需要跨越地缘裂痕的智慧和勇气。这场反垄断调查的最终结果,或将深刻影响全球AI产业未来十年的竞争格局。