突破性技术:3D打印支架引导神经再生

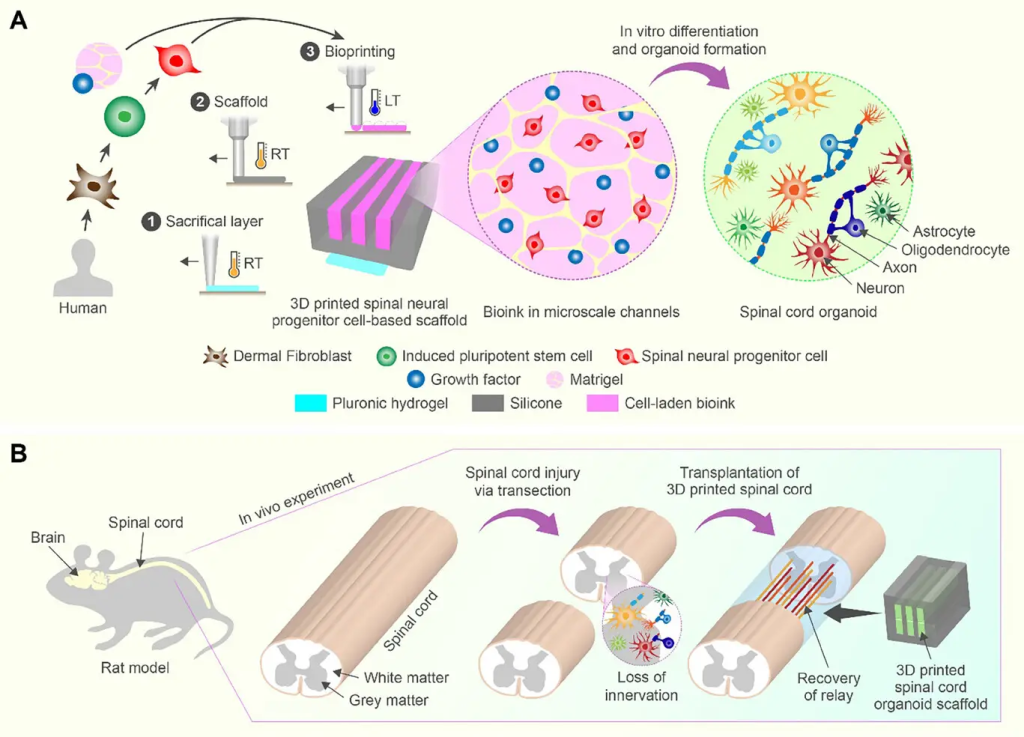

美国明尼苏达大学科研团队在《先进保健材料》期刊发表的突破性研究,将3D打印技术与干细胞技术相结合,构建出具有微通道结构的特殊类器官支架。这种支架的创新性体现在两个方面:其一,微通道结构能精确引导神经细胞的生长方向;其二,支架可承载由人类成体干细胞分化而来的脊髓神经祖细胞(sNPC)。研究负责人Guebum Han强调:”我们的技术不仅控制细胞分化路径,更能确保新生神经纤维像铁轨上的列车一样沿预定轨道延伸。”

实验设计中,科研人员采用多材料3D打印技术,使支架既具备生物相容性又可生物降解。微通道直径精确控制在100-200微米之间,这个尺寸范围既能提供足够的生长空间,又能产生适当的接触引导效应。当植入切断脊髓的大鼠体内后,支架成功发挥了”神经桥梁”作用,新生神经元纤维以每日0.5-1毫米的速度向头尾两端延伸,最终与宿主神经系统建立了功能性连接。

革命性成果:瘫痪大鼠重获运动能力

在为期6个月的动物实验中,接受支架移植的大鼠展现出惊人的恢复进程。术后第8周,实验组大鼠开始出现后肢反射活动;到第12周时,75%的受试大鼠能自主支撑体重;至实验结束时,部分个体甚至恢复了简单的爬行能力。电生理检测显示,再生神经纤维的传导速度达到正常值的60%,足以支持基础运动功能的恢复。

研究团队通过荧光标记追踪发现,新生神经元与宿主神经回路形成了突触连接。更令人振奋的是,移植区域出现了血管网络自然长入现象,说明支架成功整合入生物体微环境。这些发现颠覆了传统认知——过去认为成年哺乳动物中枢神经系统几乎不具备再生能力。

技术优势:突破传统治疗瓶颈

与传统神经导管相比,这项3D打印技术具有三大突破性优势:

- 个性化定制:通过MRI扫描损伤区域,可打印完全匹配患者解剖结构的支架

- 动态调节:支架降解速率与神经再生速度同步,避免二次手术取出

- 多功能集成:微通道可同时负载神经营养因子,如GDNF和BDNF

该技术尤其适用于临床常见的脊髓完全横断病例。现有统计显示,全球每年新增脊髓损伤患者约25-50万例,其中40%属于完全性损伤。传统康复治疗对这些患者效果有限,而3D打印支架提供了重建神经通路的可能。

临床转化:机遇与挑战并存

虽然大鼠实验成果显著,但科研团队坦言人类临床应用仍需攻克多个难关。首要挑战是规模化生产——目前每个支架需要72小时打印时间,且细胞培养过程涉及复杂的质量控制。明尼苏达大学已与梅奥医学中心展开合作,计划在3年内完成灵长类动物实验。

另一个关键问题是免疫排斥。尽管使用患者自体干细胞可降低风险,但支架材料仍可能引发炎症反应。团队正在测试新型水凝胶材料,其免疫原性比现有材料降低80%。伦理审查委员会建议,首批临床试验应选择伤后3-6个月的患者,这个时间窗既能避开急性期炎症,又不会错过神经修复的黄金期。

未来展望:多学科融合的康复革命

这项研究的意义远超技术本身,它代表着再生医学、材料科学和神经科学的深度融合。科研团队下一步计划整合电刺激模块,通过生物反馈加速神经重塑。同时,他们正开发配套康复方案,利用虚拟现实技术进行神经功能训练。

业内专家预测,若后续研究顺利,该技术有望在8-10年内获得临床批准。这不仅将改变数百万瘫痪患者的生活,更可能推动整个神经修复领域的发展。正如论文通讯作者所言:”我们正在见证一个新时代的曙光——在这个时代,瘫痪不再是终身判决,而是一个可治疗的医学问题。”

这项突破也引发了对3D打印技术医疗应用的重新思考。从骨科植入物到生物人工器官,3D打印正在重塑医疗手段的边界。随着生物墨水、打印精度等关键技术的持续进步,个性化精准医疗的时代或许比预期来得更快。对于脊髓损伤患者而言,这项研究带来的不仅是行走的希望,更是重获生活尊严的可能性。