在医疗科技飞速发展的当下,一项重大突破正悄然改变脑肿瘤治疗的格局。近日,中国科学院空天信息创新研究院传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科携手,成功完成了 “基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位” 临床试验。这一全球首创的成果,标志着我国自主研发的植入式临床脑机接口技术实现了质的飞跃,为脑肿瘤患者带来了新的曙光。

脑肿瘤,尤其是神经胶质瘤、脑转移瘤等,一直是医学界的棘手难题。它们不仅发病率、致死率和复发率居高不下,更因其浸润性生长的特性,使得肿瘤组织与正常脑组织的边界模糊不清,如同狡猾的隐匿者,难以精准识别和清除。在这样的困境下,精准定位病灶边界成为了手术切除、放疗规划以及预后评估的关键所在,其重要性不言而喻,却又长期困扰着医疗工作者。

回顾以往的临床检测手段,术前的 MRI、CT 等检查虽能大致勾勒出肿瘤的位置,为手术提供一定的参考,帮助医生初步定位病变区域并避开重要功能区,但在实际手术过程中,由于脑组织的移位等动态变化,这些检查结果的误差可达 5 毫米到 20 毫米,尤其是在肿瘤切除的后期阶段,误差更为明显,犹如在迷雾中航行,难以精准抵达目标。术中超声、黄荧光导航等技术,也在实时、精准区分正常脑组织功能区与肿瘤组织的挑战面前显得力不从心。而术中皮层脑电图(ECoG)电生理监测技术,尽管分辨率达到了毫米级,能检测场电位信号,但仍无法触及单细胞水平的精准识别,且存在检测滞后的问题,无法满足手术中对肿瘤边界实时、精准判断的迫切需求。因此,开发一种能够在术中实时判读、精准识别的突破性技术,成为了医学界翘首以盼的希望。

此次临床试验中,我国自主研发的两项核心技术 —— 临床脑机接口微电极(NeuroDepth)和多层次调控与高通量神经信号同步检测仪(AIRCAS – 128),成为了攻克难题的关键利器。

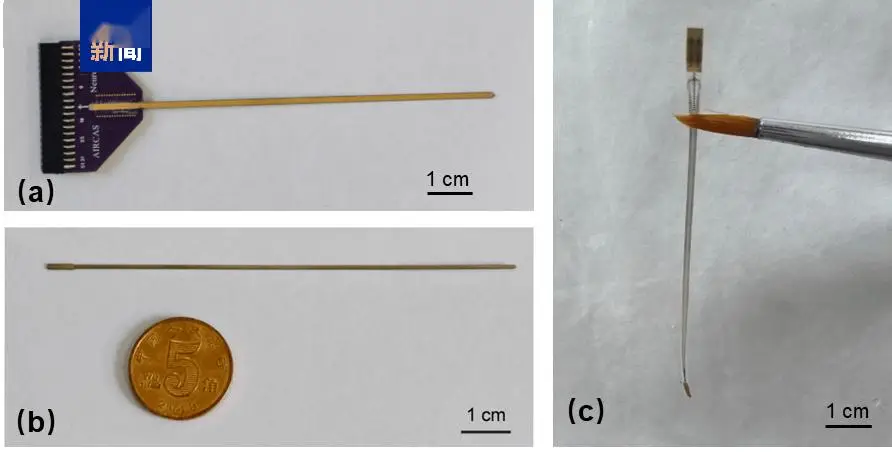

NeuroDepth 临床微电极,凝聚了科研人员的智慧与心血,它主要基于微机电系统(MEMS)工艺和纳米功能材料技术打造而成,堪称一款新型的高时空分辨、多位点的脑机接口神经探针。它身形纤细,最长可达 9.5 厘米,厚度却不超过 0.2 毫米,大约等同于 1 根头发丝的直径,宽度还可根据临床的具体需求灵活自主设计。其空间分辨率更是达到了惊人的 15 微米,具备高韧性与卓越的生物安全性。这一神奇的探针,如同一位敏锐的 “侦察兵”,能够在全脑的任意位置深入 “敌后”,实现单细胞水平电活动的原位动态微损伤检测。通过实时捕捉神经活动信号,并进行精准的特征识别,它为高精度识别肿瘤边界提供了有力支撑,让肿瘤组织无处遁形。

而 AIRCAS – 128 神经信号检测仪,则宛如一位精准的 “翻译官”,承担着 “信号解码器” 的重要角色。它能够同步采集、分析海量的神经信号,将 NeuroDepth 临床微电极捕捉到的原始信号,迅速且精准地转化为直观的 “病灶导航” 信息。这些实时数据,如同为神经外科医生提供了一张精确的 “作战地图”,使他们在手术中能够清晰地辨别肿瘤边界,为精准切除肿瘤提供了坚实的数据保障。

据中国科学院空天信息创新研究院副研究员王蜜霞介绍,NeuroDepth 临床微电极在实时捕捉单细胞水平神经活动信号方面,具有三大显著优势。其一,它打破了传统神经电极仅能检测脑表面和浅层的局限,探测范围得到了极大拓展,能够深入到包含脑表面、浅脑与脑深部的全脑任意区域,实现了从 “浅尝辄止” 到 “全面深入” 的跨越。其二,其定位精度之高令人惊叹,空间分辨率达 15 微米,能够敏锐地识别单个神经细胞的活动,为肿瘤边界的判断提供了前所未有的 “微观尺度” 依据,让手术精度达到了新的高度。其三,它所提供的信息维度更加全面,不仅能够检测神经电信号,还能同步检测多巴胺、谷氨酸等神经递质的化学信号,从多个角度为区分肿瘤组织与正常组织提供了丰富且全面的依据。这些卓越性能,为及时发现病灶、精准识别病灶边界提供了不可或缺的关键技术支撑,使医生能够在保护大脑运动、语言、认知等重要功能区的同时,更加精准地切除恶性肿瘤,在拯救生命的同时,最大程度地保障患者的生活质量。

本次临床试验选取的是一位胶质瘤患者。术前,由于脑肿瘤的压迫,患者频繁出现语言混乱的症状,生活受到了严重影响。如今,随着这项全球首创技术的成功应用,我们有理由期待,它将为更多脑肿瘤患者带来希望的曙光。在未来,这一技术有望在神经外科领域广泛推广,成为精准治疗脑肿瘤的重要手段,为提升全球脑肿瘤治疗水平贡献中国智慧和力量。