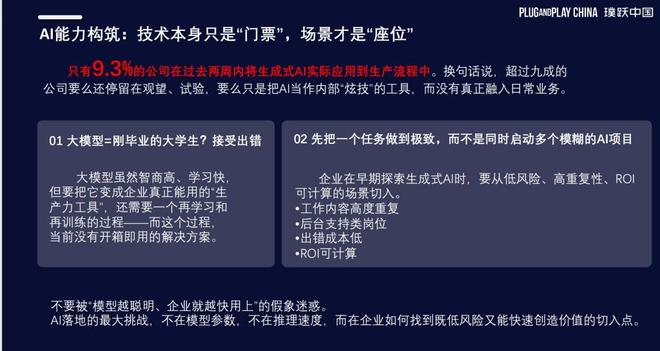

2025年的盛夏,全球AI浪潮仍在以惊人的速度奔涌,但当我们将目光转向工业制造领域,却发现这场技术革命并未如预期般掀起翻天巨浪。与消费互联网中AI对用户体验的颠覆式改造不同,制造业的AI渗透率始终徘徊在低位——高盛数据显示,仅有9.3%的企业在过去两周内将生成式AI实际应用于生产流程,多数企业仍停留在观望、试验甚至“炫技”阶段。这场看似“迟到”的变革背后,藏着制造业与AI技术深度融合的核心命题:当技术足够先进时,如何找到真正能让制造业“用得上、用得起、用得好”的场景?

一、工业制造的“特殊体质”:安全与稳定是第一法则

工业制造场景的特殊性,决定了AI落地的天然门槛。与消费领域追求“快速迭代、用户反馈”不同,制造业的核心诉求是“安全、稳定、可靠”。一条汽车生产线的停机损失可能以分钟计百万,一套化工反应装置的参数偏差可能引发安全事故,这些“不能试错”的刚性约束,让AI技术的跨行业应用举步维艰。

工业智能解决方案公司南栖仙策的行业交付部总监于小海对此深有感触:“制造业的场景像一个封闭的‘黑箱’,每台设备的运行逻辑、每个工艺的参数边界都沉淀了几十年甚至上百年的经验,AI要想进去‘插一脚’,首先要理解这些‘隐性规则’。”这种特殊性使得制造业对AI技术的选择极为谨慎——模型参数再大、算法再先进,若无法在真实产线中稳定运行,终将被束之高阁。

二、场景为王:从“炫技”到“造血”的关键转折

在璞跃中国(Plug and Play China)近期举办的“AI赋能,加速企业智造新程”活动上,璞跃中国企业创新副总裁刘佳诺直言:“当前AI落地最缺的不是技术,而是高质量的‘好场景’。”这句话戳中了行业的痛点——许多AI企业沉迷于“技术军备竞赛”,却忽略了制造业的真实需求:企业需要的不是“能跑分”的模型,而是“能省钱、能增效、能解决具体问题”的工具。

刘佳诺总结了三类最适合AI切入的典型场景:

其一,高度重复、机械化的运营流程。 例如汽车设计中的标准件制图、物流仓库的分拣调度,这类工作占比高、耗时长,但对创造性要求低,AI的“机械执行”能力恰好能替代重复劳动。

其二,容错率可控的业务岗位。 如非核心环节的质量检测、设备巡检,AI可通过视觉识别、数据分析快速完成任务,即使偶发误差,也不会造成重大损失。

其三,挖掘新增长点的“数据富矿”。 制造业积累了海量工艺数据、设备日志与用户反馈,AI能通过建模分析挖掘隐藏的需求规律,驱动产品迭代或服务创新。

三、实践样本:当AI在制造业“扎下根”

面对这些场景,已有企业探索出可复制的落地路径。

南栖仙策:用“数字孪生”解锁自主决策

作为南京大学人工智能创新研究院孵化的科技公司,南栖仙策的核心技术是一套自研的“世界模型”通用智能决策系统。其原理是先构建工厂环境的数字孪生体,在虚拟空间中模拟千万次生产流程,让AI“学会”在不同工况下的最优控制策略,最终实现真实产线的自主决策。

以烟草行业的工况控制为例,传统生产依赖人工经验调节温度、湿度等参数,不仅效率低,还可能因人为疏忽导致质量波动。南栖仙策的系统接入产线后,通过数字孪生模拟不同原料批次、设备状态下的工艺参数,AI能实时调整控制指令,使生产稳定性提升30%,能耗降低15%。目前,该系统已在江浙地区连续三年稳定运行,真正实现了“无人干预、自主决策”。

设序科技:用生成式设计“解放”工程师

工业设计的痛点同样鲜明:一个汽车零部件的设计可能需要绘制数百张图纸,其中80%是重复的标准件、通用结构,工程师的时间被“困”在基础制图中,难以投入创新设计。

设序科技的工业AI生成式设计软件正是瞄准这一痛点。其自研的AIGE数据结构深度融合几何图形算法与AI技术,能根据输入的功能需求(如承重、尺寸)自动生成多套设计方案。以汽车焊接夹具设计为例,过去设计师一天只能完成30-40张图纸,现在借助AI,一天可产出300-400张,效率提升10倍以上。更重要的是,AI生成的设计方案经过仿真验证,可直接用于生产,工程师只需在此基础上优化细节,将精力集中在创造性结构设计上。

目前,设序科技的解决方案已从汽车行业扩展至3C电子、能源装备、快消品制造等领域,甚至服务于欧莱雅等美妆巨头的物料图纸设计,产品迭代至3.0版本,具备了多场景泛化能力。

四、破局路上的“三重门”:数据、标准化与经验传承

尽管已有成功案例,AI与制造业的深度融合仍面临多重挑战。

首先是数据的“碎片化”与“私密性”。工业数据分散在生产设备、传感器、管理系统中,格式、接口、存储标准各不相同,如同“方言”难以互通;同时,制造企业对数据安全高度敏感,核心工艺数据往往“锁在保险柜里”,导致AI训练缺乏足够的“养料”。

其次是标准化与定制化的平衡难题。制造业细分领域极多(仅机械制造就包含机床、汽车、航空等数十个子行业),每个细分场景的工艺逻辑、设备参数差异巨大,AI解决方案若过度定制化,成本将高企;若强行通用化,又难以满足具体需求。

最后是经验传承的“数字化鸿沟”。制造业中,老工程师的“手感”“直觉”往往凝结着数十年的经验,这些隐性知识难以用数据量化。如何将“老师傅的经验”转化为AI可理解的规则,是实现“智能升级”的关键。

五、政策东风已至:从“单点突破”到“生态共建”

值得关注的是,政策层面的支持正为AI赋能制造业注入新动能。2025年8月,中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》,明确要求金融机构加大对制造业、硬科技和新质生产力的投入,并提出到2027年建成符合制造业高质量发展的金融体系。这意味着,制造业企业将获得更充足的资金支持,而AI等“新质生产力”也将加速与制造业融合。

对于AI创业者而言,这既是机遇也是责任。当前,行业已形成两类主要力量:一类是高校背景的科学家团队,擅长底层算法研发;另一类是传统产业出身的实践派,更懂行业痛点。两者的结合——既懂技术又懂制造——或许能更快突破“场景壁垒”。

制造业的AI革命,是一场“慢功夫”

从消费互联网的“野蛮生长”到制造业的“精耕细作”,AI的赋能逻辑正在发生根本转变。制造业需要的不是“颠覆式创新”,而是“渐进式改良”;不是“炫目的技术秀”,而是“能解决具体问题的工具”。当AI学会“沉下心”扎根场景,当制造业愿意“打开门”共享经验,这场双向奔赴的变革,终将释放出巨大的能量。

正如刘佳诺所言:“AI与制造业的融合,就像种一棵树——技术是种子,场景是土壤,数据是养分,耐心是阳光。只有当四者协同,才能长出参天大树。”在2025年的夏天,我们或许已能看见这棵树的嫩芽,正在制造业的土壤中悄然萌发。