在上海车展后的技术开放日里,我跟着媒体团走进了奔驰的“标准实验室”。这里没有花哨的概念车,没有炫目的黑科技展示,有的只是一排排贴满数据的座椅骨架、布满测试痕迹的底盘组件,以及工程师桌上堆成小山的测试报告——最醒目的一张,标题赫然是《E级底盘调校全流程验证记录(2021-2025)》。这让我突然意识到:那些被我们津津乐道的“奔驰质感”,原来都藏在“四年磨一剑”的笨功夫里。

底盘调校:用四年时间,给车轮装上“神经中枢”

在底盘实验室,工程师给我看了份E级轿车的底盘调校清单。这份清单上,130多项可量化指标像一张精密的网,将“舒适性、安全感、掌控感、运动性、精准性”五个维度拆解到毫米级。比如“过减速带时的垂直加速度”,标准被卡在0.3g-0.4g之间——大了会颠,小了会“浮”;再比如“高速变道时的车身侧倾角”,误差必须控制在2度以内,否则就会打破驾驶的“人车沟通感”。

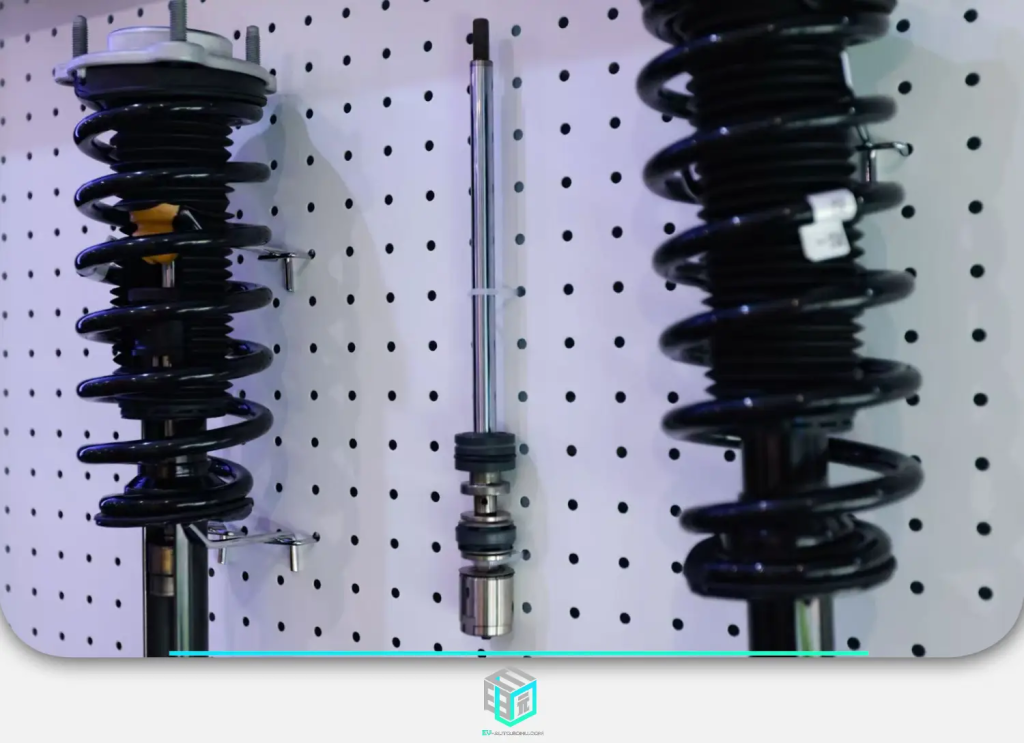

“我们不是在调参数,是在调‘感觉’。”负责底盘开发的工程师说。为了让搭载螺旋弹簧的E级拥有接近空气悬挂的滤震表现,团队从5000种阻尼特性组合里筛选出200种候选方案,再通过数字孪生技术在虚拟环境里模拟了10万次不同路况的冲击。最终,这套“敏捷操控系统”让E级的减振器初段像“会呼吸”——压过减速带时,前半段行程软得像踩在棉花上,后半段却突然收紧,把车身稳稳托住,完全没有传统悬架“点头哈腰”的拖沓感。

最让我震撼的是E-ABC智能魔术车身控制系统的演示。当工程师驾驶着S500在连续弯道上疾驰时,车身侧倾角始终保持在极小的范围内,但这种“稳”不是生硬的机械锁止,而是像有人轻轻扶着车身,顺着弯道的弧度自然调整。“我们要的不是‘不晃’,是‘晃得舒服’。”工程师解释,系统会根据路面频率自动调节悬架硬度——遇到5Hz以下的低频颠簸(比如减速带),悬架会变软吸收冲击;遇到20Hz以上的高频震动(比如粗糙柏油路),又会瞬间变硬抑制晃动,所有操作都在0.01秒内完成。

但所有这些“丝滑”的体验,都需要时间的沉淀。从CAD设计到量产落地,一辆奔驰的底盘要经历“数字原型-冬季极寒测试-夏季高温验证-全球500万公里路试-量产前的最后一轮调校”六个阶段,整个周期长达四年。用工程师的话说:“新车从立项到上市只用两年的品牌,底盘调校可能连‘及格线’都摸不到;而我们的车,开十年后依然能保持最初的质感。”

座椅研发:1460天打磨,把“安全”缝进每一根线里

如果说底盘是汽车的“骨骼”,那座椅就是“神经”——它不仅要承载重量,更要守护生命。在座椅实验室,工程师拆解了一台S级座椅,露出藏在皮革下的“钢铁骨架”:全电泳处理的钢制框架、20层复合海绵、3D绗缝的真皮面料,每一处细节都标注着测试数据。

“我们的座椅研发周期是1460天,刚好四年。”负责座椅安全的主工程师指着墙上的测试台说。这里的每张座椅都要经过6000多项标准验证,其中最严苛的是安全测试:座椅骨架要在150℃高温下持续承受1吨压力72小时,电泳涂层必须保证15年不腐蚀;安全气囊的触发测试更“变态”——要在-35℃的冰库里用最大火药量引爆,也要在90℃的高温舱里用最小火药量测试,确保无论极寒还是酷暑,气囊都能在0.03秒内精准弹出。

最让我触动的是碰撞测试区的两个假人。工程师说,每个座椅要“接待”120个不同身材的假人——从150cm的亚洲女性到190cm的欧美男性,甚至包括孕妇假人。其中后碰测试最“揪心”:模拟车辆被以50km/h追尾时,座椅靠背的变形角度必须控制在27度以内,这样后排乘客才有足够空间逃生;头枕测试则比国标严格3倍,用高速摄像机捕捉假人头部的每一次摆动,确保颈椎受到的冲击力不超过安全阈值。

这种对安全的“偏执”,在耐久性测试上体现得更彻底。工程师提到一位希腊出租车司机的案例:他的奔驰车累计行驶了460万公里,相当于绕地球115圈,座椅的皮质依然柔软,骨架没有一丝变形。“我们的座椅要能陪你从新手司机变成老司机,从孩子出生坐到他上大学。”工程师说。

至于现在流行的零重力座椅,奔驰至今没有大规模应用。工程师的解释很实在:“这种座椅的悬浮结构会影响碰撞时的吸能效果,我们需要至少三年时间验证其安全性,还要等法规明确。”这种“宁慢勿错”的态度,或许正是奔驰百年来始终被当作“标杆”的原因。

好产品,是时间熬出来的“默契”

离开实验室时,我在留言板上看到一句话:“奔驰的标准,不是为了超越别人,是为了超越昨天的自己。”这让我想起身边一位开了十年E级的朋友,他说:“新车提回来时觉得和老款差不多,但开久了才发现,转向更顺了,座椅更贴人了,连过减速带的‘咚咚’声都变轻了——这不是换零件能做到的,是时间磨出来的默契。”

在这个“三个月出一款新车”的时代,奔驰用四年时间打磨底盘、四年时间雕琢座椅的“慢”,恰恰是对“品质”最真诚的注解。当我们讨论“买什么车不会后悔”时,答案或许就藏在那些看不见的测试报告里——不是参数有多华丽,而是有多少工程师为它熬白了头,有多少数据为它沉淀了年轮。毕竟,真正的好产品,从来不是“快”出来的,而是“等”出来的。