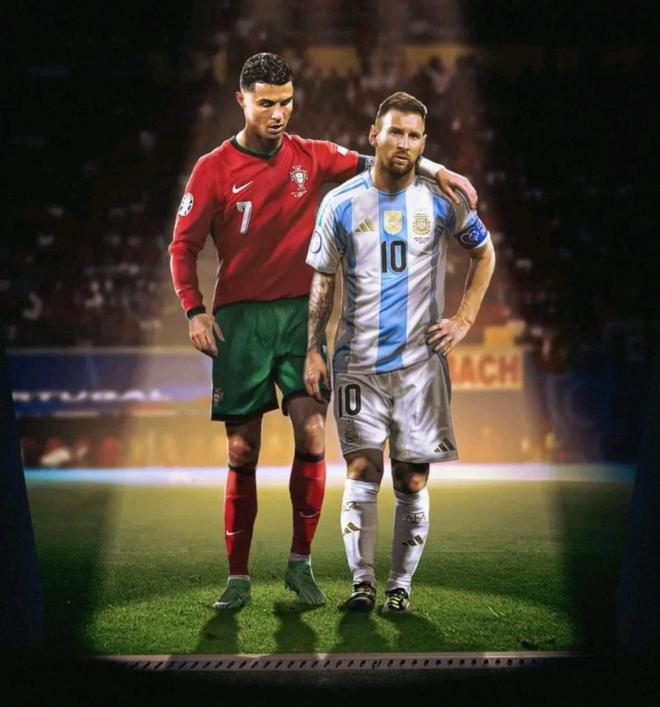

8月的直播间里,38岁的前国脚毛剑卿对着镜头抛出一句直白的论断:”中国永远不可能出C罗、梅西这样的足坛巨星。”这句话像一颗投入平静湖面的石子,瞬间在社交媒体上激起千层浪。从球迷论坛到短视频平台,”中国足球为何难出巨星”的老话题被再度翻炒,而毛剑卿的激烈表态,不过是用最直白的方式撕开了中国足球长期存在的”巨星焦虑”。

从”追风少年”到直播间的清醒者:毛剑卿的足球记忆

提起毛剑卿,老球迷的记忆里会浮现出2000年代初那个横空出世的”追风少年”。18岁便入选国家队,脚下技术细腻、突破犀利,曾被视为”中国马拉多纳”的接班人。他效力过上海申花(随队夺得2003年甲A冠军)、北京国安、杭州绿城等多支中超劲旅,国家队生涯虽短暂(仅11场2球),却因鲜明的技术风格给球迷留下深刻印象。2020年退役后,这位曾经的天才球员逐渐淡出公众视野,直到近期因直播中的直言重新成为焦点。

在最近的直播中,面对网友”中国能否培养出C罗、梅西式巨星”的提问,毛剑卿的情绪明显激动起来:”这么好出的?你问问葡萄牙什么时候还能出C罗,阿根廷什么时候再能出梅西,NBA什么时候再能出乔丹、科比?”他甚至半开玩笑地调侃:”你出个爱因斯坦吧。”这种近乎”抬杠”的回应,看似情绪化,实则暗含对中国足球现状的清醒认知——当我们的顶级球员连五大联赛的门槛都难以跨越时,谈论”诞生世界级巨星”是否有些奢侈?

从孙继海到武磊:中国球员的”留洋天花板”为何越来越低?

毛剑卿的论断并非空穴来风。回溯中国足球的”留洋史”,最辉煌的篇章属于2000年代初:孙继海加盟曼城并成长为”亚洲第一右后卫”,李铁、李玮锋在埃弗顿、埃因霍温站稳脚跟,邵佳一在德甲踢满百场……那时的中国球员,尚能在欧洲主流联赛证明自身价值。即便是范志毅,也能以主力身份帮助水晶宫保级,并成为首位”亚洲足球先生”(2001年)。

但此后的十余年,中国球员的留洋之路急转直下。2015年张稀哲加盟沃尔夫斯堡却难获出场机会,2019年武磊以”中国足球希望”的身份登陆西甲西班牙人,尽管曾上演”国家德比首球”的高光时刻,却始终无法成为球队常规轮换球员。如今,五大联赛的赛场上已难觅中国球员的身影——这与日本足球每年向欧洲输送数十名留洋球员(其中包括久保建英、富安健洋等已在五大联赛立足的新星)形成鲜明对比。

更扎心的是,即便在国内联赛,中国球员的竞争力也在下降。2023赛季中超最佳阵容中,外援占比超过70%;国字号球队层面,U20男足在亚洲杯小组赛中负于越南,U17女足虽夺冠却暴露出”关键战经验不足”的短板。当我们的年轻球员连国内顶级联赛都难以主导时,又何谈与C罗、梅西这样的”百年一遇”天才竞争?

C罗梅西的”成长密码”:中国足球缺的从来不是”天赋”

毛剑卿说”没有为什么”,但背后其实有深刻的逻辑。C罗与梅西的诞生,是天赋、机遇、体系共同作用的结果。C罗在葡萄牙体育(原里斯本竞技)青训营接受了10年系统训练,12岁便展现出超越同龄人的身体控制能力;梅西在拉玛西亚青训营的成长,则得益于巴萨”技术流”培养体系对其”小快灵”特点的精准挖掘。更重要的是,两人的职业生涯始终处于”高竞争环境”中——西甲、英超的顶级联赛,欧冠的残酷淘汰赛,让他们的技术、心理承受力被打磨到极致。

反观中国足球,青训体系的薄弱是致命短板。根据中国足协2022年数据,全国注册青少年球员仅6万余人(日本同期超80万,德国超600万),且多数青训机构仍停留在”重成绩轻培养”的阶段。某南方青训教练曾向笔者透露:”家长送孩子来踢球,第一问不是’技术练得怎么样’,而是’能不能进梯队拿冠军’。”这种功利化的短视思维,让真正有天赋的孩子过早被”成绩压力”扼杀。

联赛作为球员成长的”第二课堂”,同样难辞其咎。过去十年,中超曾因大量资本注入短暂繁荣,但”金元足球”模式下,俱乐部更倾向于引进高价外援而非培养本土球员。当外援占据中前场核心位置,本土球员只需扮演”工兵”角色,技术、意识、对抗能力的提升无从谈起。正如前国脚徐亮所言:”当你在联赛里永远拿不到球权,怎么练传球?当你永远不需要逼抢,怎么练体能?”

“出范志毅孙继海就不错了”:理性目标背后的足球规律

毛剑卿的”退而求其次”,实则是对中国足球现状的清醒定位。范志毅、孙继海之所以被称为”黄金一代”,不仅因为他们个人能力出众,更因为他们所处的时代是中国足球与世界接轨的”窗口期”。2002年世界杯出线、英超转播进入中国,让中国球员第一次大规模接触到世界顶级足球;而当时国内联赛的竞争强度(尽管远不如现在),也为他们积累了足够的比赛经验。

但即便如此,”范志毅、孙继海式”的成功也已近20年未曾复制。这期间,日本足球通过”百年计划”建立起覆盖全国的青训网络,韩国足球凭借”留洋优先”策略培养出孙兴慜这样的顶级球星,甚至连越南、泰国等东南亚国家都开始通过系统化青训崛起。而中国足球却在”归化球员””换帅风波””联赛动荡”中反复摇摆,始终未能找到一条符合自身规律的发展路径。

从”巨星焦虑”到”体系重建”:中国足球需要的是耐心

毛剑卿的言论之所以引发争议,并非因为他”唱衰”中国足球,而是因为他的直白戳破了一个被长期回避的真相:在没有完善的青训体系、健康的联赛环境和科学的选材机制之前,谈论”诞生C罗梅西”不过是空中楼阁。正如前国足主帅里皮曾所言:”中国足球的问题,不是换一个主教练就能解决的,而是需要几代人的努力。”

从另一个角度看,”出不了C罗梅西”未必是坏事。足球强国的标志从不是拥有几个超级巨星,而是拥有可持续的人才输出体系。德国在2000年欧洲杯惨败后启动青训改革,用了15年时间重返世界之巅;日本足球用30年时间构建起”全民参与-基层选拔-职业培养”的完整链条,才有了如今亚洲顶尖的实力。对中国足球而言,或许我们更需要的是放下”巨星情结”,踏踏实实地搞好青训、优化联赛、提升足球人口——当这些基础工作做到位,”巨星”自然会水到渠成。

直播间的毛剑卿或许只是说出了一个残酷的真相,但对于中国足球来说,这未必不是一剂清醒剂。当我们不再执着于”何时能出C罗梅西”,而是专注于”如何让每个热爱足球的孩子都能踢上球”时,或许离”出范志毅孙继海”的目标会更近一步。毕竟,任何伟大球星的诞生,都需要一片肥沃的土壤——而中国足球的”土壤改良”,才刚刚开始。