7月的最后一天,蝉鸣还未完全退去,2025年暑期档的票房计数器终于颤巍巍地爬上了60亿。这个数字放在疫情前的黄金时代,连「前哨战尾声」都算不上——2019年同期早已突破150亿,2014年的「90亿档」现在看来都像座小山峰。但市场总归是有了些人气:影院里重新飘起了爆米花的甜香,排片表上的新片不再全是「熟面孔」,连从前总说「电影市场不行了」的老辈儿影迷,都开始翻出积灰的电影票根,念叨着「要不咱也去补个票?」

作为混迹影视圈多年的「野生观察者」,笔者索性推了所有局,窝在影院里连刷七部暑期档新片。从古装职场到话剧改编,从超英大片到国漫续作,这场「集中补课」下来,倒真品出了几分市场的「烟火气」与「真问题」。

当「社畜」穿越回盛唐:《长安的荔枝》的荒诞与温度

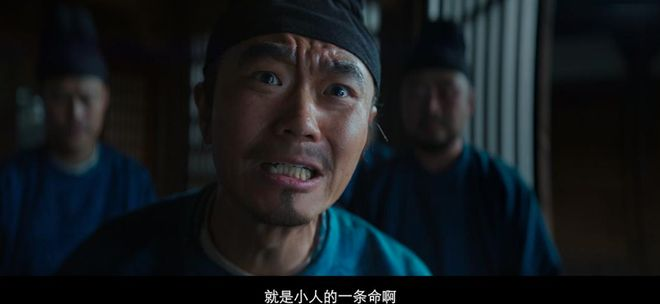

若说今年暑期档最有「文学质感」的电影,非《长安的荔枝》莫属。马伯庸的原著本就带着股「历史的狡黠」——表面是「一骑红尘妃子笑」的浪漫,内核却是「小人物在庞大系统里挣扎求生」的寓言。电影把这个内核挖得更深了:岭南的鲜荔枝根本不可能运到长安,所谓「贵妃特供」不过是官僚系统的一场「合规游戏」。

大鹏的导演功底在这儿显了真章。从前总被调侃「喜剧人转型导演总差口气」的他,这次把职场社畜的困局搬进了盛唐官场:李善德被上司用「流程正确」的幌子推上送荔枝的「火坑」,像极了今天被KPI和报表折腾到秃头的打工人——明明每一步都按规矩走,最后却要背所有锅。最妙的是他把「现代管理思维」塞进了古代背景:李善德抱着算盘算运输损耗,用Excel表(当然,电影里是竹简版)拆解「分阶段保鲜」方案,连「项目进度会」都开得有模有样。这种「古今职场共通性」,让观众在笑过之后,突然品出一丝心酸的真实。

但最戳心的,还是结尾那抹「小人物的英雄主义」。当李善德策马狂奔,身后是如血的木棉花——那是被压榨到极致的生命在燃烧,可他偏要在荒诞的系统里,为一个小女孩的「想吃荔枝」拼尽全力。杨幂饰演的妻子那句「我嫁的是你,不是长安」,更像一记温柔的耳光,打醒了那些「为了宏大目标忽略个体」的荒诞逻辑。

可惜的是,这样一部「既有脑子又有心肝」的电影,票房至今卡在8亿门槛。大鹏曾在采访里说:「我用了十年时间,终于能拍自己想拍的故事。」可十年过去,他的最高票房还是口碑垫底的《煎饼侠》。这或许就是电影市场的吊诡之处:观众需要的从来不是「大IP+流量」的快餐,而是「真诚+巧思」的诚意,只是这种诚意,总需要时间被看见。

陈佩斯的「戏台」与时代的「回响」

如果说《长安的荔枝》是「新故事讲老道理」,那陈佩斯72岁复出执导的《戏台》,就是「老故事讲新滋味」。这位曾用「二子系列」「吃面条」等经典小品承包了80、90后童年笑点的喜剧大师,自1999年与央视的版权纠纷后,便一头扎进话剧舞台。《戏台》正是他话剧艺术的集大成之作——故事围绕戏班后台展开,军阀、名角、票友、仆人在一方戏台上演着「权力的游戏」,台词里藏着的「反讽」与「解构」,像一把钝刀子,慢慢剖开「权威」的面具。

话剧改编电影的好处,在《戏台》里体现得淋漓尽致:经过数百场舞台打磨的剧本,台词密度高得像「语言的机关枪」,每个抖包袱都精准落在观众的笑神经上;而固定场景的「舞台感」,反而让戏剧张力更集中——当戏班的「角儿」在台上唱《西楚霸王》,吼出的不仅是戏文,更是对「强权」的最后一声反抗。

但电影也留下了争议:六姨太的角色被批「刻板矮化」。她作为被军阀凌辱的妾室,全程像个「工具人」,只在推动剧情时出现。这或许与陈佩斯的创作风格有关——他始终保持着「精英式」的艺术坚持,相信「观众需要被引领」,而非「迎合」。这种坚持让《戏台》保持了高水准的艺术质感,却也在某种程度上拉远了与年轻观众的距离。

散场时,听见后排两个大学生讨论:「陈佩斯的梗,我们好像能懂一半?」或许这就是经典的力量——它未必能让所有人立刻共鸣,但总有人会在某个时刻,突然读懂其中的深意。

超英褪色,传记失焦:类型片的「水土不服」

今年暑期档最让人唏嘘的,是两部「曾经的现象级类型片」的折戟:DC新片《超人》票房仅6000万,姜文的《你行!你上!》8000万,排片已跌至1%。

《超人》的问题,或许是全球超英市场的缩影。当屏幕里的「钢铁之躯」「神奇女侠」早已审美疲劳,当观众看惯了「凡人拯救世界」的真实故事,再看「神仙打架、人类围观」的戏码,难免觉得「假大空」。更讽刺的是,电影里人类面对怪兽灾难时的反应,居然是「掏出手机拍照打卡」——这不是幽默,而是对「超级英雄崇拜」的无声解构。导演滚导试图用「超狗」「配角戏份」制造新鲜感,却始终没触及核心问题:在这个「反权威」「反救世主」的时代,观众还需要「外星救世主」吗?

《你行!你上!》的失利,则暴露了「名人传记片」的叙事困境。影片聚焦郎朗的成长史,却把他塑造成「天生神童」:出生就爱钢琴,学琴全靠「内驱力」,连父亲朗国任都被简化成「陪练机器」。这种「去人性化」的刻画,让观众看不到「天才」背后的挣扎与迷茫——毕竟,再耀眼的天才,也是从「会哭的婴儿」成长起来的。对比《美丽心灵》《和你在一起》等经典传记片,后者之所以动人,恰恰是因为它们敢写「英雄的脆弱」。

有观众在影评里写:「看《你行!你上!》时,我总想起自己学琴的日子——不是为了成为大师,而是为了弹一首《致爱丽丝》给妈妈听。」或许,真正的「励志」,从来不是「天才的狂欢」,而是「普通人的微光」。

国漫的「技术突围」与「叙事焦虑」

暑期档的「惊喜担当」,当属《罗小黑战记2》。作为国产二维动画的「天花板」,续集延续了前作的「萌系+热血」风格:动作场面更丝滑,打斗分镜堪比「武侠大片」;剧情用「侦探探案」的外壳包裹,全程留足悬念。尽管「抓反派」的主线稍显老套,但凭借「小黑」「鹿野」等角色的高人气,票房轻松突破4亿,豆瓣开分8.7,成为今年院线动画的「品质担当」。

但更值得关注的,是另一部动画《聊斋:兰若寺》的「探索与遗憾」。追光动画这次玩了把「故事集」结构:用《井下》串起《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》等经典篇章,既保留了蒲松龄原著「短篇志怪」的精髓,又加入了「民国旗袍」「婚姻议题」等现代解读。技术层面,水墨风与3D建模的融合堪称惊艳,尤其是《鲁公女》里「生死相随」的爱情戏,画面美得让人窒息。

但「故事集」结构也带来了「受众模糊」的问题:前两章《崂山道士》《莲花公主》偏低幼,成人观众看了半小时就想走;后三章《聂小倩》《画皮》探讨婚姻与执念,孩子又看得云里雾里。2小时40分钟的片长,更让不少观众「坐不住」。这或许是国漫的「成长阵痛」——当我们终于能做出「技术过硬」的作品,如何在「艺术表达」与「市场接受度」之间找到平衡,仍是需要破解的课题。

「南京照相馆」:黑马背后的「市场觉醒」

如果说暑期档有「头狼」,那一定是《南京照相馆》。上映7天票房近9亿,预测总票房超30亿——这个成绩不仅打破了「主旋律电影票房疲软」的偏见,更证明了「好故事+好表达」的市场号召力。

导演申奥的进步有目共睹:从前作《受益人》的「黑色幽默」到这部「历史群像」,他学会了用「克制的镜头语言」传递厚重的情感。影片前一个半小时的群像戏堪称教科书级别:摄影师伊藤从「伪善文人」到「战争狂魔」的转变,护士胡友平从「平凡女孩」到「救赎者」的成长,甚至街头小贩的一声叹息,都被刻画得鲜活立体。后半小时虽稍显仓促(周游、王骁的角色退场稍显突兀),但完全不影响整体的震撼力。

最让笔者触动的,是影片对「战争与人性的」反思。当日本摄影师伊藤说出「等战争打完,我也想回国拍电影」——这句台词像一根刺,扎进了每个观众的心里:它没有刻意煽动仇恨,却用「个体命运」的对比,让观众看清「侵略者」的虚伪本质。联想到现实中「胡友平女士被追认为英雄」的新闻,更让人明白:真正的「反战」,不是靠口号,而是靠对人性的深刻洞察。

市场在「阵痛」中走向成熟

今年暑期档的票房数据或许不够漂亮,但「品质」却达到了历史新高——前四名豆瓣均分超8分,远超往年。这背后,是观众的「用脚投票」倒逼创作者「竭尽全力」:从前靠「流量明星+五毛特效」就能赚得盆满钵满的时代,已经一去不复返了;现在,只有「真诚的创作+扎实的叙事」,才能被市场看见。

正如一位老制片人在朋友圈写的:「以前市场像一片疯长的草甸,烂片能靠雨水和肥料野蛮生长;现在,草甸变成了试验田,只有根系发达的好种子,才能结出果实。」

或许,这才是暑期档60亿背后,最珍贵的「成长」——它告诉我们:电影市场的回暖,从来不是靠几个「爆款」就能实现的,而是需要创作者的「匠心」、观众的「耐心」,以及整个行业的「静气」。当我们在影院里为《长安的荔枝》的小人物落泪,为《南京照相馆》的历史厚重感震撼,为《罗小黑战记2》的精彩打斗欢呼时,其实是在共同完成一场「电影人与观众的对话」:我们需要的,从来不是「大IP」或「大制作」,而是「能打动人心的好故事」。

毕竟,电影的终极意义,不就是用光影,让我们在他人的故事里,看见自己的影子吗?