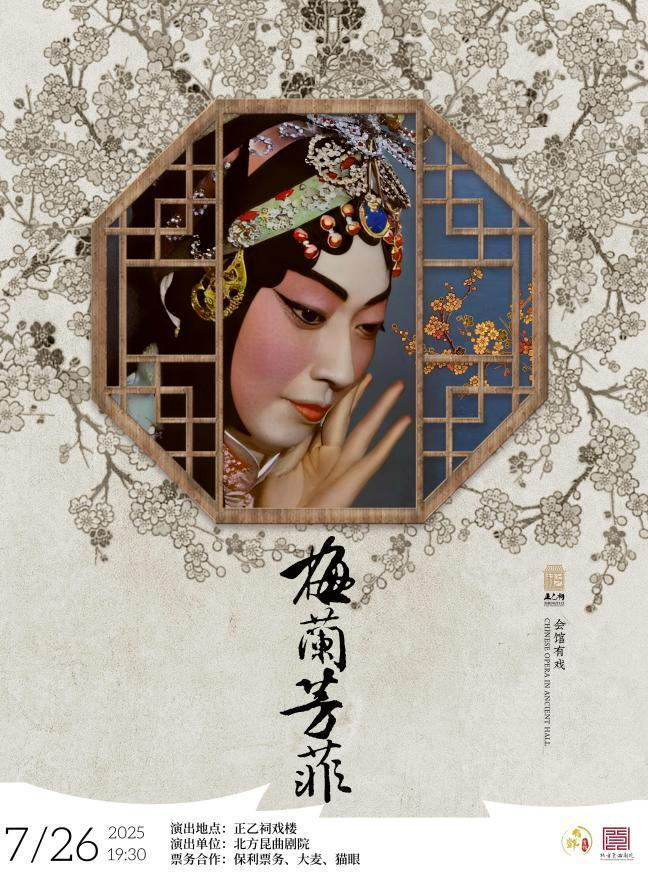

七月流火,蝉鸣裹着槐花香漫过西城区前门西河沿街。青瓦飞檐下,”正乙祠戏楼”的鎏金匾额在夕阳里泛着温润的光。这座始建于明万历年间的古戏楼,曾见证过无数梨园盛景,而7月26日的夜晚,它将以最郑重的方式,为一场跨越三个世纪的戏梦拉开帷幕——北方昆曲剧院将在这里上演《梅兰芳菲》专场演出,用《断桥》《思凡》《游园惊梦》三折经典昆曲,串起六百年昆曲非遗、三百年戏楼风华与一百年梅派艺术的璀璨星河。

三折戏里的梅派密码:从程式到精神的传承新生

走进后台,化妆镜前的水钻头面折射出细碎的光。北方昆曲剧院的青年演员们正在勾脸、勒头,空气中浮动着脂粉与檀木的混合香气。这场演出的领衔者高陪雨、马靖、顾卫英,各自带着对梅派艺术的深刻理解,在经典中寻找新的注脚。

高陪雨将饰演《断桥》中的白素贞。这折戏看似寻常,却在梅兰芳的艺术改造下暗藏玄机。”传统《断桥》里的许仙多是唯唯诺诺的怯懦书生,但梅先生认为’戏剧的前途是跟着观众的需要和时代的变化’。”高陪雨解释道。她特意调整了白素贞的水袖幅度——原本柔弱的下垂变为有力的翻卷,在”你忍心将我害”的唱段中,配合着碎步急转的身段,将白素贞的爱恨交织从指尖流淌到裙裾。当她在”桥板”上迈出那一步时,连廊下的风似乎都为之一滞,仿佛真能看见千年蛇仙在雷峰塔下的悲怆与坚韧。

马靖的《思凡》则带着更鲜明的时代印记。这折”尼姑思凡”的传统戏,在梅兰芳手中完成了从”戒律森严”到”人性觉醒”的蜕变。”‘奴把袈裟扯破’这句唱,梅先生要求演员既要保留传统程式的严谨,又要注入当代人对自由的思考。”马靖说。她特意设计了眼神的变化:起唱时眼波低垂,是对清规的压抑;唱到”我要往人间去”时,目光突然清亮如星,配合着”搓步”的前行,脚步轻快却带着决绝。后台的老琴师感叹:”这哪是唱戏,分明是把梅先生的’活态传承’理念唱活了。”

最令人期待的当属顾卫英的《游园惊梦》。这折戏里,梅兰芳曾为一个”抖扇”动作反复推敲——杜丽娘的春愁该如何从方寸之间的扇面上漫溢?顾卫英为此查阅了大量梅派影像资料,发现梅先生在表演时,扇骨始终与手臂保持45度角,抖扇的频率随唱词的情绪起伏。”这不是简单的程式,而是东方美学里’藏’与’露’的哲学。”顾卫英轻轻展开折扇,扇面的工笔牡丹在灯光下流转,”当我在’皂罗袍’里抖开扇面时,要让观众看见的不是扇子,是杜丽娘被禁锢的心跳;当扇子缓缓合拢时,那半遮的面容里,藏着五百年未变的少女心事。”

六百年昆曲与百年梅派:一场双向奔赴的艺术长征

这些细腻的艺术处理,皆因梅兰芳与昆曲的缘分早已刻进骨血。1904年,10岁的梅兰芳第一次登台,在广和楼演出的《长生殿·鹊桥密誓》里,他扮演的织女虽稚嫩,却让观众看到了”昆曲神韵”的种子。此后数十年,他与昆曲的羁绊从未断绝:1914年拜昆曲大家乔蕙兰为师,”坐帐授艺”的三年里,他在乔先生的严格要求下,将《惊梦》《寻梦》等昆曲唱做念打一一拆解;1917年,他力排众议扶持濒危的昆弋班,在广德楼连演《金山寺》《断桥》等戏,让”昆曲已死”的叹息变成了”原来昆曲还能这样活”的惊叹;1930年访美时,他将《琴挑》的身段绘成舞谱,用无声的动作向西方世界诠释东方戏剧的写意之美……

正乙祠戏楼,正是这段情缘的最佳见证者。这座坐落在前门西河沿的三层戏楼,始建于明万历年间,因正乙真人祠而得名,曾是明清两代文人雅集、梨园演剧的胜地。1881年,梅兰芳的祖父梅巧玲率四喜班在此登台,水袖翻飞间拉开了梅家与正乙祠的故事序幕;1919年,已成名角的梅兰芳反串”吕布”,在正乙祠的舞台上演绎《辕门射戟》,刀马旦的身段里藏着对昆曲武戏的独特理解;2009年,梅葆玖带着《坐宫》回到这里,与父亲当年演出的戏单并列挂在戏楼前厅,完成了一场跨越世纪的对话。

如今的正乙祠戏楼,雕梁画栋间依然留存着岁月的痕迹:戏台上的柱础雕着缠枝莲纹,台前的”出将””入相”门帘已洗得发白,廊柱上的漆皮剥落处露出底下的桐油。但当灯光亮起,当笛声响起,那些沉淀的时光便化作最动人的注脚——这里不仅是建筑,更是活的戏曲博物馆,是梅派艺术的精神原乡。

当传统照进当下:一场关于传承的集体书写

演出当晚,戏楼的包厢里坐着几位特殊的观众:有戏曲学院的学生举着笔记本记录演员的台步,有白发苍苍的老戏迷捧着泛黄的《梅兰芳文集》轻声哼唱,还有年轻的自媒体人架着摄像机,想把这台戏的温度传递给更多人。这正是梅兰芳当年所期待的:”艺术的传承不是束之高阁,而是让更多人看见、听见、感受到。”

高陪雨在后台接受采访时说:”每次演《断桥》,我都会想起梅先生说过的话——’学我者生,似我者死’。我们不是要复制梅先生的表演,而是要继承他对艺术的敬畏之心。”马靖则翻出手机里的老照片:”这是我跟师父学《思凡》时的视频,他总说’要把自己放进戏里,戏才会活’。”顾卫英轻轻抚摸着戏服上的苏绣:”这针脚里藏着几百年前绣娘的心血,也藏着梅先生对美的坚持。”

当大幕拉开,《断桥》的水袖卷起千年的风雨,《思凡》的木鱼敲醒沉睡的灵魂,《游园惊梦》的扇影摇曳出东方美学的诗性。这一刻,六百年的昆曲非遗不再是博物馆里的标本,三百年的戏楼不再是历史的遗迹,一百年的梅派艺术也不再是遥远的记忆——它们都活在演员的眼波里,活在观众的掌声里,活在每一个被触动的瞬间里。

散场时,夜风送来护城河的水汽。有观众在留言簿上写道:”原以为是看一场老戏,没想到遇见了一群年轻人的赤诚。”这或许就是传承最好的模样——传统不是枷锁,而是土壤;创新不是背离,而是生长。当昆腔再次诉说梅情,我们看到的不仅是一场演出,更是一个民族对文化根脉的深情守望,是一代又一代戏曲人用青春与热血写就的传承诗篇。