七月的蝉鸣还未完全响起,社交平台上的”机票刺客”话题已掀起新一波讨论。当打工人抱着”早买早安心”的心态守着购票软件时,突然弹出的”991元上海直飞大阪”提醒,像一记闷棍敲碎了所有预期——这届暑期机票,比天气更让人摸不着头脑。

从”早鸟福利”到”大冤种陷阱”:打工人的心态过山车

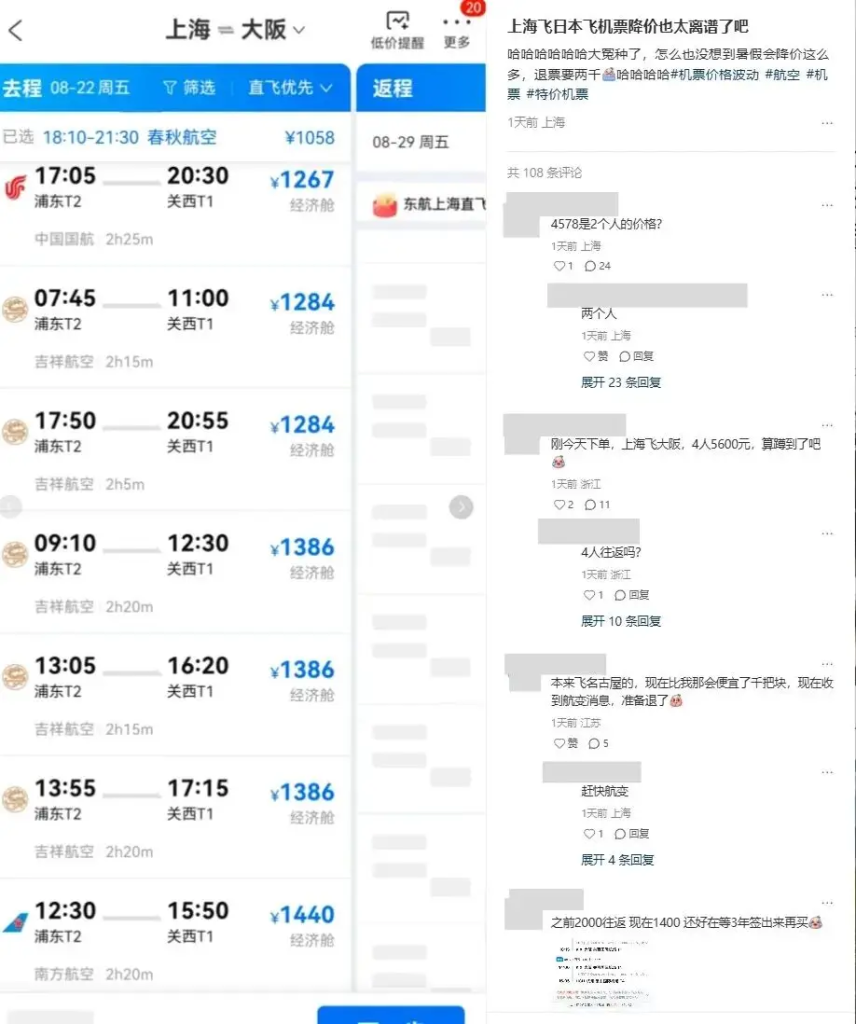

在上海某互联网公司做运营的小林,是这波机票波动的典型受害者。五月末,她刷到”暑期机票即将大涨”的攻略,咬咬牙花3200元订了7月10日上海飞东京的往返票。结果上周刷新票页面时,同样日期的机票标价1700元,还含20公斤行李额。”退票要扣2000块手续费,现在买新票能省1500,但之前买的票就这么砸手里了。”她在小红书晒出两张订单截图,评论区瞬间涌进上百条”同款破防”的留言。

这样的故事在暑期档密集上演。旅游博主”机票雷达”统计显示,7月以来,上海直飞日韩航线的价格较五月底普遍下探40%-60%:大阪往返991元、东京带行李1700元、釜山885元……更离谱的是,部分冷门航线如熊本,7月下旬的往返票竟含两个23公斤行李,总价仅1500元。国内航线同样”卷”得激烈:上海飞三亚四五百元就能搞定,北京到阿勒泰直飞票1080元,还附赠”避暑+5A景区”双重福利。

更让打工人崩溃的是,这种”跳水”毫无规律可循。五一期间,大家抱着”晚买更便宜”的心态持币观望,结果机票越等越贵,航司硬扛着高价熬过了黄金周;到了暑期,航司突然集体”松口”,价格一路俯冲,连算法都算不准的”临期捡漏”成了常态。有网友调侃:”现在买机票像拆盲盒——早买怕当韭菜,晚买怕没票,到底什么时候才是出手的最佳时机?”

供给过剩、航司”流血”:机票跳水的底层逻辑

这场”暑期机票狂欢”的背后,是供需失衡、航司亏损、消费信心三重因素的叠加共振。

首先是供给端的”过度投放”。今年以来,航司为抢占复苏红利,疯狂加密热门航线。以日韩线为例,上海浦东机场飞往东京、大阪、首尔的航班,从年初的日均15班激增到如今的28班,相当于每小时都有飞机起降。国内航线同样”内卷”严重:海南、新疆、东北等暑期热门目的地的航班量,较去年同期增长超30%。当”飞机比乘客多”成为常态,机票价格的下行压力自然凸显。

其次是航司的”生存压力”。三大航最新发布的半年度业绩预告,揭开了行业的残酷面:国航预亏17亿-22亿,东航预亏12亿-16亿,南航预亏13亿-17亿。表面看是国际航线恢复不及预期,深层则是消费结构的剧烈变化——越来越多乘客选择”高性价比航线”,商务客减少、学生和家庭客增多;高铁的冲击更让短途航线雪上加霜,比如京沪高铁全程4.5小时,二等座票价553元,比同路线经济舱全价票还低20%,导致部分航班被迫取消。

更关键的是消费信心的”集体降温”。疫情后,年轻人的消费观从”报复性出行”转向”务实型消费”。某旅游平台调研显示,63%的95后表示”旅行预算不超过月收入的20%”,41%的人会为100元的差价多等一周购票。这种”价格敏感型”消费,倒逼航司在定价策略上不断妥协——与其空着座位,不如用低价填满,毕竟”飞起来才有现金流”。

算法困局与信任危机:民航市场的”信任赤字”

在这场价格博弈中,最尴尬的莫过于航司的”定价困境”。过去,航司依赖”早鸟票-中价票-临期高价票”的分层模型,既能保证早期收益,又能通过后期涨价收割刚需。但现在,消费者的观望心态彻底打乱了这个节奏:大家宁愿蹲到出发前一周,等着”捡漏”临期低价票,也不愿提前锁定舱位。某航司收益管理部门负责人坦言:”我们的算法能预测单个用户的行为,却算不准’所有人都观望’的群体心理。”

这种信任裂痕正在反噬市场。以前,旅客习惯”提前一个月订票”,现在很多人拖到最后三天才下单;过去航司靠预售支撑现金流,现在不得不依赖临期清仓”救火”。更麻烦的是,当”买早了就是冤种”成为共识,航司的收益模型正在崩塌——低价票卖得晚,高价票卖不动,原本稳定的收入结构变得脆弱不堪。

当”便宜”成为奢望:我们到底在为什么买单?

表面上,这届暑期机票的”跳水”是航司的”妥协”,本质上是消费市场与行业生态的深度调整。当年轻人不再为”仪式感旅行”买单,当”性价比”成为出行第一准则,当”等等看”取代”早鸟优惠”,整个民航业正在经历一场痛苦的转型。

但硬币的另一面是,航司与消费者的”信任重建”已迫在眉睫。对航司来说,与其依赖”临期甩卖”的短期策略,不如优化航线网络、提升服务质量;对消费者而言,或许该接受”低价≠捡漏”的现实——那些看似划算的机票,可能藏着行李额限制、时刻不佳等隐性成本。更重要的是,行业需要重建”价格稳定预期”:航司别再玩”先涨后降”的套路,消费者也别陷入”永远观望”的焦虑。

毕竟,机票的本质是服务,不是赌博。当”飞满每一架飞机”不再是唯一目标,当”让旅客安心出行”重新成为共识,或许我们才能真正告别这场”价格焦虑”的困局。