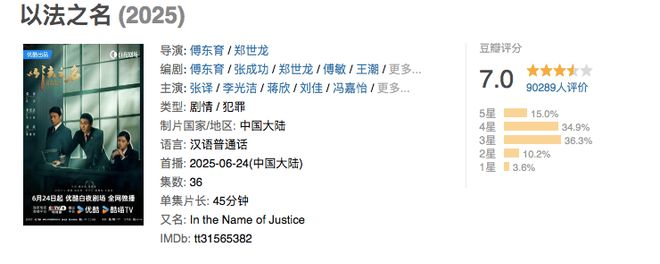

当《以法之名》的豆瓣评分从 7.8 跌至 7.0,当《正当防卫》《扫毒风暴》在暑期档悄无声息地开播又沉寂,曾经以《白夜追凶》《人民的名义》创造过现象级热度的悬疑剧,正陷入 “屡战屡跌” 的尴尬境地。今年的悬疑剧市场,聚合了张译、段奕宏、秦昊等顶级演员,集结了《破冰行动》《扫黑风暴》的金牌主创,却连一部 “叫好又叫座” 的作品都未能诞生。反腐、扫毒、司法这些自带张力的题材,为何突然失去了打动观众的力量?

高开低走成常态:从 “爆款相” 到 “烂尾骂” 的滑坡

《以法之名》的命运最具代表性。这部聚焦司法系统内部反腐的剧集,开播 5 天站内热度破万,云合市占率多次突破 30%,豆瓣开分 7.6,一度涨至 7.8,距离 “年度剧王” 仅一步之遥。但 7 月 9 日超点大结局后,口碑急转直下 —— 观众发现,前半段铺垫的 “司法系统内鬼” 悬念,最终被反派内讧的狗血戏码取代;张译饰演的检察官洪亮,从 “隐忍智者” 变成 “窝囊废”,人物弧光彻底断裂;大量重复的回忆杀和支线注水,让 36 集的剧情显得冗长拖沓。

这种滑坡并非偶然。剧中,本该作为主线的 “揪出保护伞” 情节,在后半段被副检察长与黑势力的私人恩怨稀释。第 28 集那场长达 40 分钟的反派酒局戏,既无关键线索推进,也无人物性格展现,纯粹为了凑时长。有观众统计,全剧回忆片段累计时长超过 3 小时,相当于多播了 3 集 “前情提要”。这种 “为了拖而拖” 的操作,让前期积累的口碑消耗殆尽。

《正当防卫》则从开局就暴露缺陷。这部号称 “首部聚焦正当防卫案例” 的司法剧,用三起高度关联的案件制造戏剧冲突:被家暴女性杀夫案、十四年前的校园防卫过当案、检察官杀人案,所有当事人和证人离奇重合。这种 “无巧不成书” 的设定,本想突出主题,却因脱离现实沦为悬浮。剧中,检察官方灵渊在没有实证的情况下,当众铐走嫌疑人李沐风,次日又随意释放,这种违背司法程序的情节,被观众吐槽 “像过家家”。

《扫毒风暴》的问题在于叙事混乱。开篇 3 集抛出毒贩、警察、走私三条支线,出场人物超过 20 个,光是毒贩阵营就分属三个不同组织。第一集用 20 分钟拍婚礼场面,却在新郎父亲被抓、关键证人被杀等核心情节上一笔带过。段奕宏饰演的缉毒警林强峰,在查案过程中突然插入与理发店老板娘的暧昧支线,这条与主线无关的感情戏,让本就复杂的剧情更加混乱。有观众调侃:“看剧像做笔记,稍不注意就分不清谁是好人谁是坏人。”

创新流于表面:为 “不同” 而不同的尴尬

今年的悬疑剧似乎陷入了 “为创新而创新” 的怪圈。《以法之名》想打破 “伟光正” 的检察官形象,却把主角洪亮塑造成 “遇事只会哭” 的懦弱者。剧中,面对黑势力威胁,洪亮既不收集证据,也不向上级汇报,只会躲在办公室擦眼泪。这种 “为了差异化而牺牲合理性” 的设计,让观众看得憋屈,更违背了 “反腐剧应展现正义力量” 的核心。

《正当防卫》试图用 “离奇案件” 突出 “正当防卫” 的复杂性,却忽略了司法题材的根基 —— 真实。剧中,法医通过 “闻气味” 就能判断死亡时间,检察官仅凭直觉锁定嫌疑人,这些违背刑侦常识的情节,让 “专业感” 荡然无存。更违和的是音效设计:每次出现关键线索,就用突兀的尖叫音效制造恐怖感,有观众吐槽 “不是悬疑剧,是惊悚片”。

《扫毒风暴》的 “手持摄像” 实验也遭诟病。为了营造 “纪实感”,导演大量使用晃动镜头,尤其是枪战和追逐戏,画面抖动幅度之大,让观众头晕目眩。有测评显示,剧中有 6 场戏的镜头抖动频率超过每秒 5 次,远超电影《谍影重重》的纪实风格。这种 “形式大于内容” 的尝试,最终沦为 “炫技翻车”。

节奏失控:要么拖沓要么混乱的两极

悬疑剧的魅力,在于张弛有度的节奏。但今年的作品要么拖沓如水,要么混乱如麻。《以法之名》前 10 集节奏紧凑,平均每集揭露一个新线索;但从第 15 集开始,剧情进入 “停滞期”,连续 5 集没有关键进展,直到第 20 集才抛出新悬念。这种 “松紧失衡” 让观众失去追更耐心。

《扫毒风暴》则走向另一个极端。为了 “快节奏”,剧情像被按下快进键:第一集婚礼现场,新郎父亲刚被警察带走,新娘就发现新郎是毒贩;第二集缉毒警林强峰刚找到关键证人,证人就被灭口;第三集突然插入十年前的旧案,让观众措手不及。这种 “信息轰炸” 看似爽快,实则稀释了主线 —— 观众连人物关系都没理清,就被强行推进新剧情,最终只能 “弃剧保平安”。

对比《隐秘的角落》《沉默的真相》等经典悬疑剧,不难发现差距:前者用 “每集一个钩子” 保持张力,后者用 “三线并行” 却逻辑清晰。而今年的作品,要么把 “慢” 做成 “拖”,要么把 “快” 做成 “乱”,始终找不到节奏的平衡点。

剧宣失衡:要么过度营销要么失声沉默

宣发的 “冰火两重天”,也加剧了悬疑剧的困境。《以法之名》堪称 “宣发过度” 的典型:开播前用 “尺度突破”“司法系统黑幕” 制造话题,播出期间每天上 3 个热搜,甚至把演员的片场花絮剪成 “刑侦纪录片”。这种高强度营销,让观众期待值拉满,一旦剧情出现瑕疵,反噬也更猛烈。当 “烂尾” 争议出现后,主创非但不反思,反而甩锅 “演员失误”,进一步消耗观众好感。

《正当防卫》和《扫毒风暴》则走向 “失声”。前者官微粉丝不足 5 万,发布的内容多是 “角色介绍”“播出提醒”,缺乏能引发讨论的话题点;后者虽有段奕宏、秦昊等明星加持,但演员几乎零宣传,开播至今未上过热搜前 50。这种 “佛系宣发”,让剧集在暑期档的激烈竞争中迅速被淹没。

更关键的是,剧宣与内容脱节。《以法之名》宣传时主打 “张译 vs 王志文 巅峰对决”,但剧中两人对手戏仅 3 场,且毫无火花;《扫毒风暴》用 “段奕宏缉毒名场面” 吸引观众,实际正片中他的戏份被大量支线稀释,沦为 “工具人”。这种 “货不对板” 的宣传,只会让观众觉得被欺骗。

悬疑剧的突围之路:回归 “真实” 与 “克制”

今年悬疑剧的集体遇冷,本质是创作初心的迷失。反腐、扫毒、司法这些题材的魅力,在于 “真实感” 与 “专业性”—— 观众想看的是贴近现实的案件推理,是符合逻辑的人物行为,是对人性复杂的深度挖掘,而非悬浮的巧合、狗血的冲突、炫技的形式。

《沉默的真相》之所以成为经典,在于它用 “地铁抛尸案” 串联起十年冤案,每个细节都经得起推敲;《扫黑风暴》(2021 版)的成功,得益于它扎根真实案件,孙兴原型孙小果的故事自带震撼力。而今年的作品,要么为了 “尺度” 牺牲真实,要么为了 “创新” 放弃逻辑,最终沦为 “四不像”。

观众的要求其实很简单:剧情紧凑不注水,人物立得住不崩塌,逻辑自洽不悬浮。当悬疑剧不再执着于 “大尺度”“强阵容”,而是回归 “讲好一个故事” 的本质,或许才能重新赢得市场。毕竟,观众愿意为好内容买单,但绝不会为 “烂片” 留情。

这个夏天,悬疑剧的集体失利不是终点,而是警醒。反腐、扫毒、司法这些题材依然有强大的生命力,只是需要创作者放下浮躁,用扎实的剧本、克制的表达、真诚的态度,重新唤醒它们的力量。下一部爆款,或许就在这种反思与沉淀中悄然孕育。