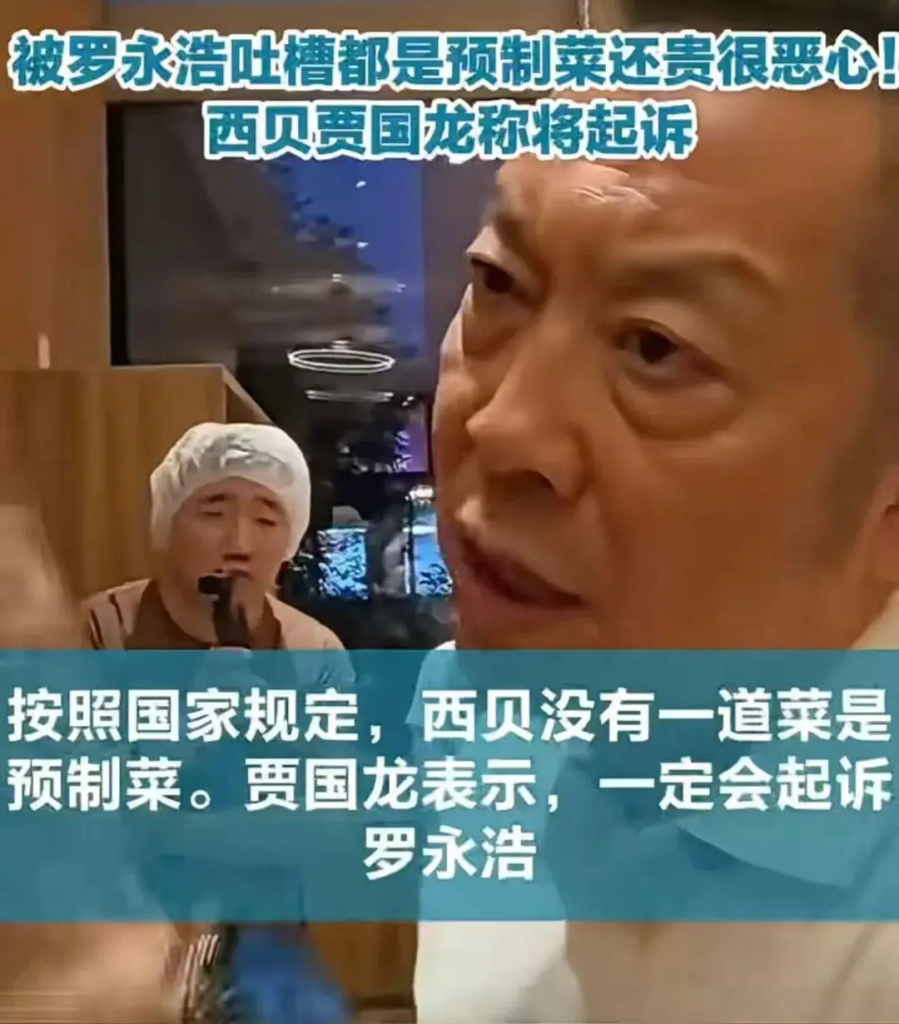

这场由罗永浩引发的西贝预制菜风波,表面看是一场关于”什么是预制菜”的定义之争,深层却是消费回归理性时代,餐饮品牌如何重构与消费者信任关系的命题。在消费观念深刻变革的当下,西贝们最紧迫的任务不是忙着起诉批评者,而是需要重新思考:当消费者越来越在意”钱花得值不值”时,品牌该如何证明自己的价值?

定义之争背后的认知鸿沟

罗永浩与西贝的争论首先聚焦于”预制菜”的定义。西贝坚称其菜品符合2024年市场监管总局等六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》中对预制菜的界定——即”经工业化预加工制成,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴”。根据这一定义,西贝认为其由中央厨房配送、门店最终加热烹饪的菜品不属于预制菜范畴。

然而,消费者的判断标准截然不同。对大众而言,”预制菜”更多是一个生活词汇而非专业术语。一盘菜如果吃起来温度不烫、口感软烂、缺乏”锅气”,尤其是到不同门店吃到的味道高度一致,就会被下意识地归为”预制菜”。这种认知差异导致餐饮企业与消费者之间难以调和的矛盾——企业认为自己遵循国家标准,消费者却感觉被欺骗。

更深层的问题是,标准制定者与普通消费者对食品加工的理解存在本质差异。专业定义关注的是生产流程和食品安全,而消费者在乎的是感官体验和情感价值。当西贝公布13道菜品的”作业指导书”以自证清白时,普通消费者很难理解中央厨房预加工与预制菜的技术区别,他们只关心”这顿饭是否值得我花833元”。

知情权争议折射行业透明度缺失

这场风波的第二个焦点是消费者的知情权问题。罗永浩的核心诉求并非反对预制菜本身,而是呼吁”强制饭馆注明是否用了预制菜”。这一观点得到了众多消费者的共鸣,江苏省消费者权益保护委员会的调查显示,78.1%的消费者反映餐厅使用预制菜未做到提前告知。

值得注意的是,2024年的《通知》已提出”大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权”。然而,这种”推广”并非强制要求,导致执行力度参差不齐。法律专家指出,《消费者权益保护法》第八条规定消费者享有知悉商品或服务真实情况的权利,如果餐厅未明示使用预制菜,可能涉嫌消费欺诈。

知情权争议反映了餐饮行业长期存在的信息不对称问题。消费者并非不能接受预制菜——艾媒咨询数据显示,2024年中国预制菜市场规模已达4850亿元,表明市场接受度在提高。真正引发不满的是,一些餐厅以”现做现炒”为卖点,却暗中使用预制菜并按现做价格收费。这种”微波炉厨房”现象严重损害了消费者信任。

价格与价值的匹配危机

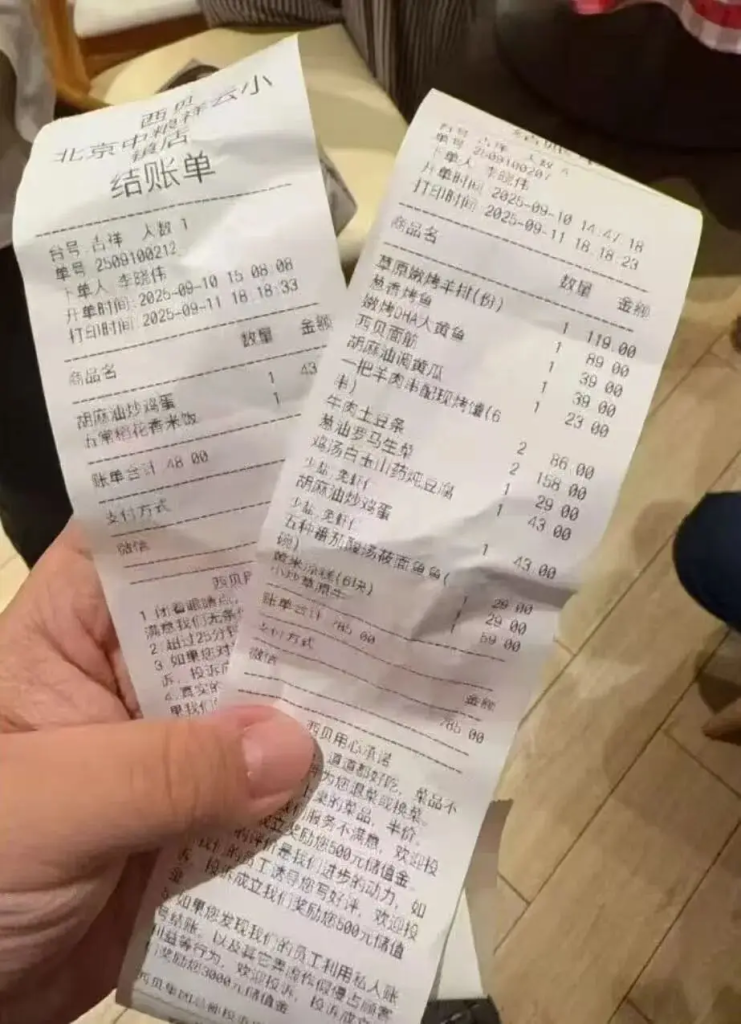

西贝风波的第三个层面,也是最本质的问题,是餐饮价格与消费者感知价值之间的匹配危机。罗永浩吐槽的核心不仅是预制菜,更是”几乎全都是预制菜,还那么贵”。贾国龙回应称”外界认为西贝贵是近两年中国餐饮业最大的冤案”,但消费者显然有自己的判断标准。

西贝的定价策略长期面临争议——从2021年的”馒头21元、花卷33元”,到2023年的”3只蒸饺29元”,再到这次五人消费833元,西贝始终难以说服消费者其价格合理。贾国龙解释为”有机莜面粉、现包工艺、每只含2-3颗虾仁”,但消费者”算的不是成本账,是价值账”。当消费者支付高客单价时,他们期待的不仅是饱腹,还有现做菜品的”锅气”、餐饮体验的情绪价值和被尊重的消费感受。

这种价值认知差异反映了消费心理的深刻变化。在不确定性增加的时代,公众对高溢价品牌越来越挑剔,对平价品牌却愈加宽容。从花西子”哪李贵了”风波到钟薛高”雪糕刺客”事件,再到西贝预制菜争议,消费者正在用钱包投票,拒绝为模糊的品牌溢价买单。

西贝们的战略反思:从”自证清白”到价值重构

面对这场危机,西贝的反应颇具代表性——先是坚决否认使用预制菜,宣布起诉罗永浩;接着开放全国后厨参观,公布菜品制作流程;最后推出”罗永浩菜单”,承诺”不好吃不要钱”。这套”自证清白+法律维权+营销转化”的组合拳看似全面,却可能错失了更重要的战略反思机会。

西贝需要认识到,当代消费者的评判标准已从”是否合规”转向”是否值得”。即使西贝完全符合国家标准,也无法自动获得消费者认可。贾国龙曾反思:”过去几年里,我高估了自己、低估了对手、远离了顾客、忽略了员工”。这种与消费者渐行渐远的趋势,或许比预制菜争议更值得警惕。

对餐饮行业而言,这场风波提供了几个关键启示:

首先,透明化经营不应是危机公关的临时举措,而应成为常态。主动公示菜品制作方式、原料来源和价格构成,才能重建消费者信任。日本预制菜产业的经验表明,严格的资质审核和透明化管理是赢得消费者认可的基础。

其次,价值主张需要清晰且有说服力。消费者可以接受高价,但需要知道为什么贵——是食材稀缺、工艺复杂,还是服务独特?西贝强调”有机””现做”等卖点,但未能将这些元素转化为消费者可感知的价值。

最后,消费场景的差异化定位至关重要。调查显示,消费者对预制菜的接受度因场景而异——超八成不接受”预制菜年夜饭”,但户外露营时接受度可达52.8%。餐饮品牌需要明确不同场景下消费者的核心诉求,避免一刀切的标准化思维。

从”大钱时代”到”小钱时代”的品牌生存法则

罗永浩与西贝的这场争论,绝非简单的维权事件,而是消费观念变革下的一个缩影。当炫耀性消费退潮,理性消费成为主流,品牌面临的根本挑战是如何在”小钱时代”证明自己的价值。

对西贝们而言,比起诉批评者更紧迫的,是重新审视自己的价值定位和消费者关系。贵不是原罪,说不清为什么贵才是问题。在这个挣钱越来越难的时代,消费者正在用前所未有的苛刻眼光评估每一笔支出,品牌需要以同样严谨的态度对待每一分钱的定价理由。

预制菜作为餐饮工业化的重要趋势不会消失,但其发展必须建立在尊重消费者知情权和选择权的基础上。西贝们若能从这场风波中汲取教训,将争议转化为提升透明度、重塑价值的契机,或许能在行业转型中找到新的增长路径。毕竟,在捂紧钱包的消费者面前,一切缺乏价值支撑的品牌溢价都将难以为继。