在科技飞速迭代的当下,AI 已如汹涌浪潮,席卷各行各业。而美团和阿里,这两大互联网巨头,正站在这浪潮之巅,以 “导购” 为切入点,开启一场全新的商业博弈。

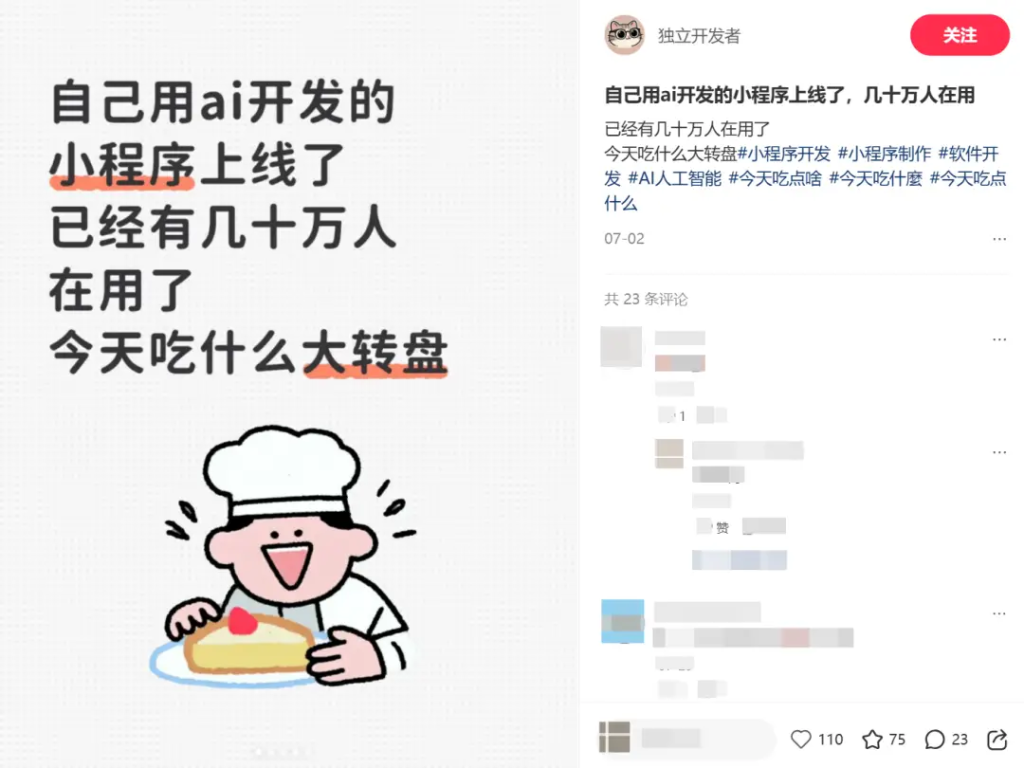

美团首款 AI Agent 产品 “小美” App 的上架,宛如一颗投入平静湖面的石子,激起千层浪。其定位为 “小而美的 AI 生活小秘书”,公测阶段便吸引了众多目光。用户只需简单的自然语言交互,就能从 “小美” 那里获取外卖、堂食、酒旅等本地生活消费推荐。这一产品的推出,并非偶然,而是美团在 AI 领域长期布局的重要落子。美团自研模型 LongCat-Flash-Chat 的发布与开源,以及大众点评借助 B 端自研大模型优化品质外卖服务,都彰显出美团在 AI 赛道上的坚定步伐,其 AI 布局正逐步从幕后走向台前。

无独有偶,淘宝在 AI 功能嵌入方面同样动作频频。“AI 万能搜” 的上线,以及 “AI 助手” 的灰度测试,旨在通过自然语言交互,整合平台资源,引导消费者做出选择。就连高德上线的扫街榜,利用用户 “行为 + 信用” 构建线下服务信用体系,本质上也是在辅助用户决策,争夺用户心智。可见,在 AI 的驱动下,各大平台正围绕用户决策环节,展开一场激烈的角逐。

美团:探寻真护城河

淘宝闪购的强势来袭,以及美团近期财报中利润端的压力,让市场对美团 “外卖护城河” 产生了质疑。外界普遍认为,美团的优势在于强大的履约能力和庞大用户基础,但当淘宝闪购以迅猛之势冲击市场,美团的这一竞争力似乎不再坚不可摧。毕竟,履约基建的重资产属性,虽构筑了较高的进入壁垒,但并非不可逾越。

然而,这种观点过于片面。美团真正的竞争力,远不止于表面的履约能力。多年积累的经营经验、成熟的商家 / 用户 / 骑手体系,以及精准的算法调度与数据预测能力,才是其难以被复制的核心资产。这些资产如同企业的 “内功”,虽不直观,却支撑着美团在本地生活领域的稳健运营。

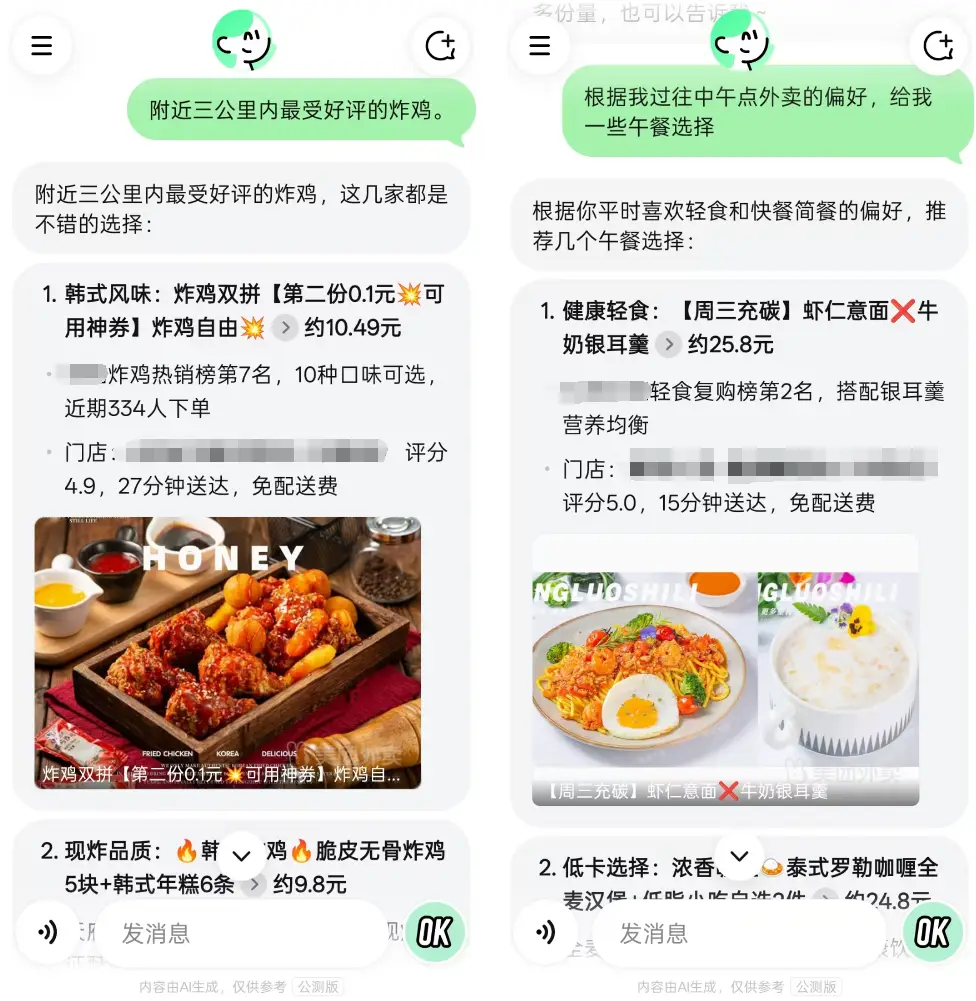

美团测试的小美 AI,正是将这些隐性竞争力显性化的关键尝试。在外卖场景中,用户面临的最大困扰往往不是配送速度或价格,而是 “如何在众多选项中做出符合自己偏好的选择”。小美 AI 凭借其强大的 LBS 能力,对区域商户及商品供应信息了如指掌,能够为用户提供生活半径内的动态消费决策。同时,它还能抓取用户历史数据,实现个性化推荐,将美团多年积累的用户行为数据和商户资源转化为实实在在的产品体验。这一举措,让美团在长期竞争中,凭借与用户的深度匹配和信任,构筑起真正难以逾越的护城河。

“导购型” AI:漫漫证道路

“AI 重塑互联网” 的口号喊了许久,在 C 端应用中,“导购型” AI 成为最为常见的落地形态。这类 AI 允许用户通过自然语言表达需求,如在本地生活 App 中寻找附近美食,或在电商 App 中筛选特定商品,AI 助手则依据平台数据,帮助用户缩小选择范围,降低决策成本。

众多平台纷纷涉足这一领域。淘宝早在 2023 年就内测了 “淘宝问问”,近期又推出 “AI 助手” 和 “AI 万能搜”;京东有 “京言 AI 助手”,抖音也尝试过 AI 导购服务 “智能购物”。就连以内容为主的小红书,也推出了 AI 问答助手 “达芬奇” 等产品。然而,尽管这些产品在交互逻辑上大同小异,却鲜有能成为用户日常依赖的入口。

究其原因,一方面,AI 在理解用户模糊表达时仍存在困难。自然语言交互的不确定性,使得 AI 推荐与用户需求的匹配成功率难以保证。例如,当用户提出 “想买点小众衣服” 这样的模糊需求时,AI 往往难以精准把握用户的喜好。另一方面,产品底层逻辑与应用场景的适配性也有待商榷。消费决策是一个复杂的过程,消费者在决策时不仅需要精准的信息,也需要适当的 “噪音”,如商品评论区的多元反馈、小红书种草的情景化内容等。而目前的 “导购型” AI 产品,尚未能完美融合这些要素,同时还面临着用户对信息垄断的警惕。因此,如何将 AI 这一精良工具,精准地应用于消费场景,充分发挥其价值,仍是整个行业亟待解决的问题。

巨头的 “超级应用” 之梦

以美团和阿里为代表的互联网巨头,正朝着 “超级应用” 的方向迈进,试图将自身打造为大消费入口。但这一构想并非一帆风顺,支付宝便是前车之鉴。支付宝虽业务广泛,却因工具属性过强,难以成为用户长期停留的综合消费平台。

在这一背景下,内嵌于各平台的 AI 助手被寄予厚望。它们有望成为梳理繁杂业务的统合式入口,打破应用功能厚重却不强的困境。然而,目前 AI 助手们仍处于发展初期,技术尚需完善,用户习惯也有待培养。但假以时日,随着技术的成熟和用户接受度的提高,这些 AI 助手或许将成为重塑互联网消费格局的关键力量,助力巨头们实现 “超级应用” 的宏伟蓝图。