宁波10岁女孩痴迷刑侦故事离家出走,留“挑战书”与民警展开48小时寻人游戏,最终被无人机定位安全找回,民警借此引导其正确认识警察职责。

2025年9月6日傍晚,宁波宁海县西店派出所的报警电话响起,电话那头是一位母亲几乎崩溃的哭诉:“我女儿不见了!她才10岁啊……”这个普通的秋日傍晚,因为一个孩子的失踪,顿时笼罩上紧张的色彩。

母亲的心碎与民警的迅速行动

王女士下班回到厂区宿舍,推开房门的那一刻,心就沉了下去——女儿小胡不在家中。这个一个月前刚从老家来到宁海的小姑娘,性格内向得连厂区大门都很少踏出,此刻却消失得无影无踪。

值班民警王国梁接到报警后,立即带队赶往现场。看到王女士泪流满面地抓着门框几乎站不稳的样子,他轻声安慰道:“别着急,我们一定把孩子找回来。”这句话不仅是对一位母亲的承诺,更是人民警察对群众的庄严保证。

书桌上的线索与令人哭笑不得的“挑战书”

在小胡整洁的房间内,书桌上的一摞刑侦书籍格外显眼。这些本该是成年人阅读的专业书籍,却出现在一个10岁女孩的书桌上。王国梁翻开其中一本,里面夹着的手绘“案件分析图”虽然笔触稚嫩,却透露着孩子对刑侦知识的浓厚兴趣。

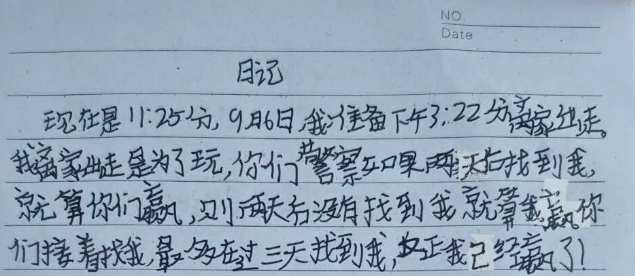

当民警发现摊开的日记本时,上面的文字让人既好笑又担忧:“警察哥哥/姐姐们,我给你们48小时破案时间,要是找不到,就算我赢啦!”原来,这个痴迷刑侦故事的小姑娘,竟然将书本情节搬到现实,要与民警们来一场真实的“破案游戏”。

夜幕下的紧急搜救

尽管孩子的初衷只是好奇,但夜幕降临后的野外危险重重。西店派出所立即启动应急机制,刑侦、巡特警多警种联动,无人机迅速升空,热成像系统对周边区域展开全方位扫描。

时间一分一秒流逝,每个人都屏息凝神。两个小时后,对讲机里终于传来激动的声音:“找到了!在厂区外的树林里!”民警们立即奔向目标地点,在杂草丛生的树林中深一脚浅一脚地前行,不停呼唤着小胡的名字。

树下的相遇与孩子的眼泪

当王国梁看到蜷缩在树下那个瘦小身影时,悬着的心终于落下。“小胡!”他轻声呼唤。女孩抬起头,看到民警的身影后,终于忍不住放声大哭:“叔叔,我错了,这里好黑,我好害怕……”

王国梁蹲下身,轻轻拍着孩子的背,为她拭去脸上的泪水。这个在“挑战书”里显得无比自信的小女孩,此刻终于显露出10岁孩子该有的脆弱和恐惧。

一场温暖的教育与引导

回到派出所,王国没有简单批评孩子,而是蹲下来与她平视:“叔叔知道你喜欢刑侦,这说明你很聪明。但是警察办案是为了保护大家的安全,不是游戏。”他耐心解释着,“如果你真的对这个感兴趣,就要好好学习,将来报考公安院校,成为一名真正的警察。”

小胡抬起头,眼中闪着泪光也闪着希望:“叔叔,我知道错了。我会好好读书,将来一定要当警察!”这个因为痴迷刑侦故事而离家出走的孩子,在民警的引导下,找到了真正正确的方向。

背后的思考:如何正确引导孩子的兴趣

这个事件背后,折射出当代青少年教育中的一个重要课题——如何正确引导孩子的兴趣和好奇心。10岁的小胡对刑侦知识产生兴趣本身是件好事,这表现了她敏锐的观察力和强烈的好奇心。但缺乏正确引导,让这种兴趣变成了危险的模仿。

青少年时期是价值观与行为习惯养成的关键阶段。他们对新鲜事物的好奇与模仿,若缺乏正确引导,极易引发安全隐患。刑侦故事中的情节往往经过艺术加工,与现实执法工作存在很大差异。孩子们需要明白,真正的警察工作不是为了游戏和挑战,而是为了保护人民生命财产安全。

警方的提醒与社会的责任

西店派出所事后发出提醒:公安机关的每一起警情处置都需要调动大量人力物力资源,这些资源是为了应对真实的安全事件。青少年切勿因一时好奇或模仿欲,做出报假警、离家出走等行为,这既浪费公共安全资源,也将自身置于危险之中。

同时,家长和社会都需要反思:我们是否给予了孩子足够的关注和引导?在日常教育中,我们是否帮助孩子区分了现实与虚构?是否培养了他们正确的安全意识和法治观念?

最好的结局与未来的希望

值得欣慰的是,这个故事有一个温暖的结局。小胡不仅安全回家,还在民警的引导下找到了真正的人生方向。王女士也表示,以后会更多关注孩子的兴趣爱好,给予正确的引导。

这个事件让我们看到,在孩子的成长道路上,既需要家长的正确引导,也需要社会各界的保护与帮助。民警王国梁的做法尤其值得称赞——他没有简单批评孩子,而是因势利导,将一次危险的离家出走变成了生动的教育课。

写在最后

每个孩子都是天生的探索者,他们的好奇心和求知欲值得保护与引导。关键在于,我们要帮助他们在安全的前提下满足探索的欲望,在规范的框架内发展自己的兴趣。

就像小胡最终明白的那样:真正的刑侦工作不是为了游戏和挑战,而是为了保护与守护。当我们能够将孩子的兴趣引导到正确的道路上时,也许就在不经意间,为他们点亮了一盏通往未来的明灯。