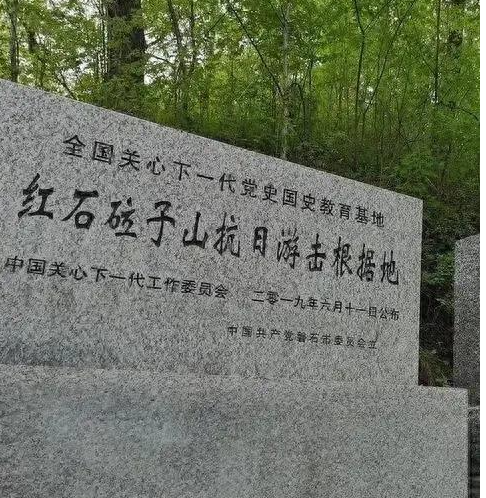

吉林红石砬子山区发现超三千处抗联遗迹,系统考古首次完整揭示东北首个抗日根据地的真实面貌与军事体系。

在长白山麓的密林深处,时光仿佛被层叠的树叶与缄默的山石悄然封存。很少有人知道,吉林省磐石市红石砬子山区这一片人迹罕至的土地,曾是东北抗联战士们与敌人周旋、顽强生存的“隐秘世界”。

近日,经过三年系统性的考古发掘,吉林省文物考古研究所在这片寂静的山林中,发现了超过3300处抗联遗迹。这些被苔藓覆盖、被落叶掩埋的石头与土坑,第一次以系统、完整、鲜活的姿态,向我们揭开了中国共产党在东北建立的第一个抗日根据地——真实而壮烈的历史容颜。

一、 打破“有史无迹”的刻板印象:深山中沉睡八十年的抗联之城

一直以来,东北抗联的历史大多依靠文献与口述传承。“冰天雪地、缺衣少食、居无定所”,是人们对抗联战士的普遍印象。然而,红石砬子的考古发现彻底改变了这一认知。

这里不仅仅是一个临时游击据点,更是一处功能清晰、结构完整、规模庞大的军事生活社区。从带火炕的营房、半地穴哨位,到单人战斗掩体、集训平台,甚至铁刀、农具、瓷碗等近千件出土实物——它们共同拼凑出一幅有血有肉、有防御有组织的敌后抗战图景。

“我们发掘的不只是遗迹,是一整套生存与战斗的体系。”考古队员如是说。

二、 考古三年,还原一个抗联军事社区的真实面貌

自2021年起,经国家文物局批准,考古工作者对红石砬子抗日根据地展开了持续而系统的发掘工作,总计发掘面积达2800平方米。发现的遗迹可分为四大功能类型:

- 居址类:共清理出15座石砌火炕房址。这些房屋多建于向阳坡地,临近水源、便于隐蔽,每间约20-30平方米,“双炕”结构显示它们可容纳多名战士共同生活;

- 岗哨类:7座圆形地窨子——半地穴哨位,每处仅约5平方米,多设于谷口要道,承担警戒与侦查任务;

- 战斗类:发现3处单人作战掩体,依山势铲削而成,仅容一人趴卧射击。它们广泛分布在山脊与陡坡,是最常见的防御工事;

- 训练与集结类:1处面积达100平方米的室外平台,位于山谷要冲,可用于集体训练、召开会议,甚至作为临时调度中心。

这些遗迹并非零散存在,而是借助山道、险隘彼此串联,形成了一套完整且高效的山地军事防御机制:“警戒-居住-训练-作战”,四位一体,进退有据。

三、 938件文物:无声见证艰苦岁月中的生存智慧

考古出土的938件实物,涵盖陶、铁、铜、瓷等多种材质,从武器到农具,从炊具到餐具,真实再现了当年抗联将士“一手持枪、一手扶犁”的战斗生活:

- 武器中既有制式枪械,也有大刀、长矛等冷兵器,说明当时武器来源多样,战斗形式复杂;

- 锄、铲等农具的出土,印证了抗联“自力更生、边战边耕”的生存策略;

- 粗瓷碗、铁锅、残破的琉璃物件……无一不诉说着那段物资极度匮乏却意志无比坚定的岁月。

这些物件勾勒出的,不仅是一支军事队伍,更是一个在山林中顽强扎根的“战斗共同体”。他们是战士,也是农民、猎人、工匠,他们用智慧与血汗,在这片土地上书写了抗战史上不可磨灭的一页。

四、 让历史“活”过来:MR技术、巡展进校园,抗联精神走入人心

红石砬子考古项目并未止步于发掘与研究,更致力于“让文物发生声音,让历史可被感知”。项目组运用MR混合现实技术,在遗址现场“复原”地窨子、火炕房的原貌,使参观者能沉浸式体验抗联战士的真实生活;

同时还举办公众开放日、流动展览、讲座培训,推动抗联历史与革命精神进校园、进社区。红石砬子,正从一座荒山转变为一座“露天的、可对话的抗战博物馆”。

五、 为中国革命遗址考古树立新范式

红石砬子根据地的考古工作,其意义远超地域与学术层面:

它首次以系统、科学的考古学方法,实证了东北抗联十四年抗战的军事策略与生活实态,彻底扭转了“抗联无迹可考”的旧有观点;

它建立起一套“调查—发掘—研究—保护—展示—传播”的全流程工作范式,深度融合科技手段与公众教育,为全国革命类遗址的考古实践提供“吉林经验”;

它深刻揭示,考古不仅能追溯远古,也能照亮近代;抗联精神藉此走出教科书,融入国人的集体记忆与文化自信

结语:群山回响,精神不灭

红石砬子,这座曾经被遗忘的“抗联迷宫”,终于在考古人一铲一刷的细致工作中重见天日。它提醒着我们:有些历史,不会因时间而褪色;有些精神,哪怕深埋于土层之下,也终将在阳光下重新回响。

这群山之中,不止有石头与营址,更有一代人的信念、牺牲与坚守。而每一次对历史的发掘,都是对未来的致敬。